打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口 (1)古代朴素的可持续思想

可持续性的的概念源远流长。在中国春秋战国时期就有保护正在怀孕和产卵的鸟、兽、鱼、鳖以利“永续利用”的思想和封山育林定期开禁的法令。春秋时齐国为相的管仲,从发展经济、富国强质的目标出发,十分注意保护山林川泽及其生物资源,反对过度采伐,他说:“为人君而不能谨守其山林菹泽草莱,不可以天下王”(《管子·地数》)。战国时期的荀子也把自然资源的保护和治国安邦之策,特别注意遵从生态系统的季节规律,重视自然资源的持续保存和永续利用。

西方经济学家马尔萨斯(Malthes,1820)、李嘉图(Ricardo,1817)和穆勒(Mill,1900)等的著作中也是认识到人类消费的物质限制,即人类的经济活动范围存在着生态边界。

对待环境与发展的不同认识,古已有之。如“人天关系”(“天”即为自然环境)的争论即贯穿于整个中国哲学史。孔子提倡“天命论”,认为“天命”不可抗拒;而老子主张“无为”,认为人在自然面前应抱一种消极的态度。和他们相反,荀子则指出“制天命而用之”,有人定胜天的思想。

(2)现代可持续发展理论的产生

当对环境与发展之间的相互关系,人类赖以生存和发展的环境和资源遭到越来越严重的破坏,人类已认识到单纯暂时经济发展,不顾环境造成的后果,对全局和后代带来灾难性危机。可持续发展的思想于80年代逐步形成。各种思潮反映了发展与环境认识观。

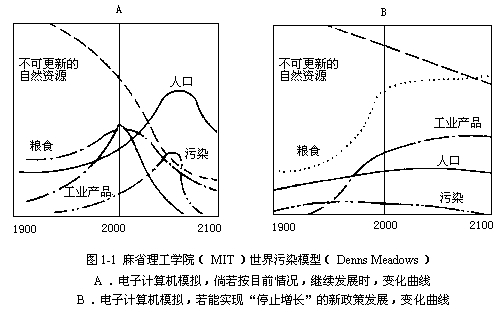

悲观派以罗马俱乐部为代表,早在1972年美国麻省理工学院梅多斯

(D.L.Meadows)研究小组历时21个月,耗资25万美元,完成了《增长的极限》报告,被西方称为“70年代爆炸性的杰作”。他们以系统动力学方法为工具(计算机),根据大量的数据,分析了人口增长、粮食生产、经济发展、环境污染和非再生资源消耗之间关系。其结论是:如果人口和工业按1900~1970年期间趋势发展下去,就无法避免在2100年以前发生“崩溃”。社会、经济的增长将突然急剧下降。人类社会必然面临停滞,因此提出:为避免这种前景最好的方法是限制增长即“经济零增长”(图1-1)。

关于“增长的极限”的分析,穆勒早在上个世纪就进行过了,1960年福伊斯特(Forester)等在《科学》杂志上发表了题为《世界末日:公元2026年11月23日,星期五》的论文,可惜的是,这篇论文发出的警告当时被认为是危言耸听的奇谈而打入冷宫。

然而,70年代梅多斯等罗马俱乐部提出的《增长的极限》认为“如果目前的人口和资本快速增长模式继续下去,世界就会面临一场灾难性的崩溃”。

由于《增长的极限》用词激烈,过分夸大了人口爆炸、粮食和能源短缺、环境污染等问题的严重性,它提出的解决问题“零增长”方案在现实世界中也难以推动,特别是从急需摆脱贫困的发展中国家和仍想增加财富的发达国家都有很多人不同意它的方案。

《增长的极限》是从全球范围来探讨当代世界人口、粮食、能源、资源和环境这五大问题,引起全人类的关注,提高了人们对新环境问题的认识,但它的结论是错误的。它忽视了科学技术进步的作用,否认依靠科学技术进步能解决人类面临的问题,将全球模型过于简单化,因而不能真实地反映客观情况。

英国著名生态学家史密斯(G.Smith)在《生存的蓝图》一书中也提出了类似的悲观论点。他认为高度工业化社会的末日在半个多世纪内将不可避免地会出现,主张对现存社会发展方向作战略转变。

《增长的极限》发表后,美国赫德森研究所所长卡恩(H.Kahn)对它指出系统的批评,于1976年发表了《今后200年——美国和世界的一幅远景》。文章着眼于从长远来观察问题,证明现存的一切重大问题在原则上是可以解决的,卡恩认为,人类历史的两大分水岭是1万年前的农业革命和约200年前的工业革命。工业革命目前仍在扩展,可能在400年内基本完成。在前200年,世界各国各地人口都比较少,生活贫穷,并受自然力的支配;而后200年则到处人口众多、富裕,并能控制自然力。从18世纪到22世纪的400年是人类社会的大过渡。目前世界上的主导地位问题:如人口增长、粮食短缺、资源枯竭、环境污染等,基本可以解决。卡恩观点的主要缺陷在于对当代世界人类困境的严重性估计不足,认识不够;过分强调科学技术进步的作用,认为人类困境单纯依靠科学技术就可以完全解决。

另一些乐观主义者称为“技术至上者”,则认为科学的进步和对资源利用效率的提高,将有助于克服这些困难,典型乐观派代表人物朱利安L.西蒙(Julian L Simon)的《没有极限的增长》(即《最后的资源》,1981年出版)、《资源丰富的地球》(1984年出版)等阐述了人类主宰、征服自然的论点,认为:自然资源是无限的,人口增长会在未来的自然达到平衡,环境恶化只是工业化过程中的暂时现象,新增人口的生产大于消费。旧有的能源的耗竭必将促进新能源的开发利用。乐观派认为人类能力的发展是无限的。依靠技术进步可以解决一切问题的乐观论,也受到许多学者猛烈评击,著名科学史学者李约瑟批判道:人主宰自然的狂热是欧洲科学思维中最有破坏性的特点之一。《寂静的春天》的作者——海洋生物学家卡逊(R.Carson)也指出,主宰自然是妄自尊大的,是当生物学和哲学处于低级幼稚阶段的产物。

世界未来学会主席爱德华·科尼什(Edward Collins)认为:“乐观主义者和悲观主义者却以不同形式告诫我们放弃努力,我们不能上当,世界的好坏要靠我们自己的努力。”

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口