生态基础设施导向的区域空间规划战略

3.1.2 自然—人工交互系统

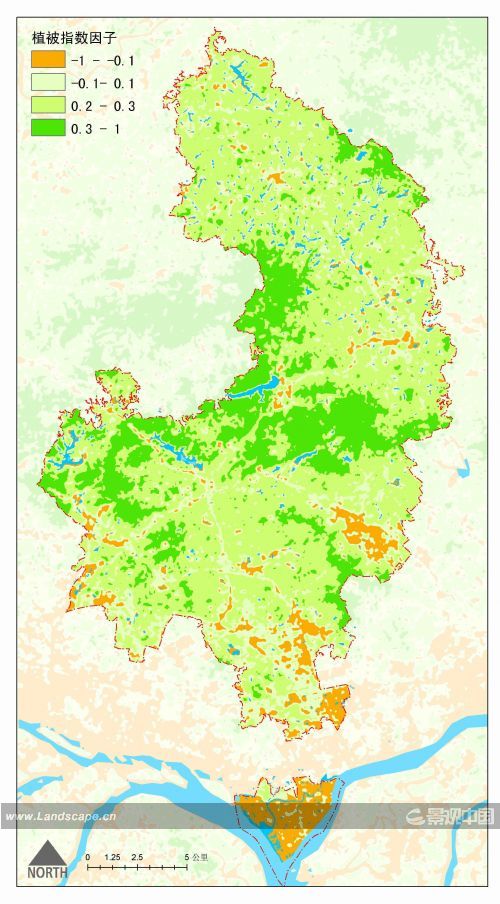

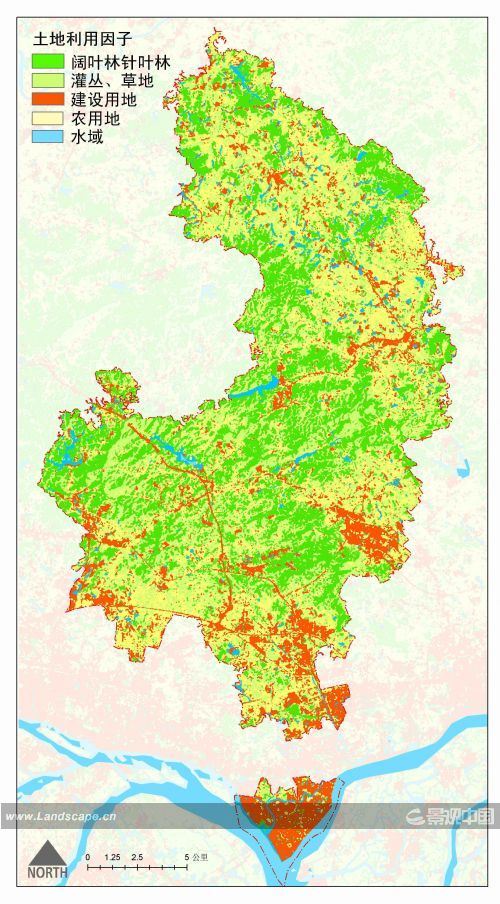

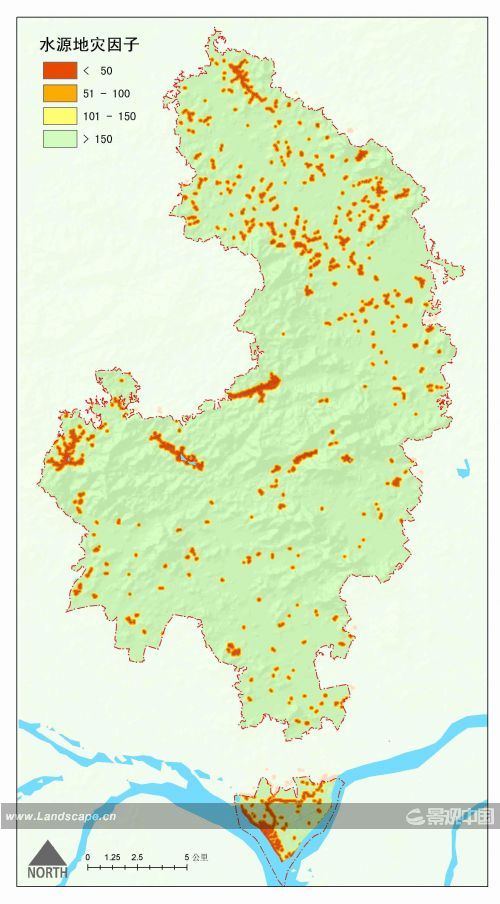

应用地表覆盖状况来表达区域自然系统与人工系统的交互关系。本研究用三个变量来分析地表覆盖对EI判别的影响,分别为归一化植被指数(NDVI)、土地利用类型及水体与地灾分布状况。通过对TM遥感图像红外波段和近红外波段(TM4波段和TM3波段)进行数据加工可以得到植被指数图像,[27] 通过监督分类可以得到土地利用现状图(包括水体分布)[28],通过对地质灾害点进行数字化分析得到地质灾害点缓冲图,以此为基础得到相应的专题图层(图5-图7)。

植被指数的大小与EI的可能性呈正相关关系,原因在于植被指数值越大表示该区域的生物量越大,也即该区域生物的光合作用越强烈,这些区域往往都是植被覆盖良好,担负区域性空气净化、氧气生产、生物栖息、物种延续等重要生态功能区域。土地利用类型表达了区域生态系统人工化(或自然化)的相对强度,本研究把土地利用类型分为五个大类,分别为建设用地、农用地、阔-针叶林地、灌木-草地和水域。建设用地是纯人工生态系统,对EI的贡献不大;农用地是半人工生态系统,对EI有一定的贡献;林地(乔木和灌木)草地和水域(包括其缓冲区)具有水土保持、二氧化碳吸收、氧气制造、降尘、生物栖息等重要生态功能,对EI的构成具有重要的支撑作用。此外地质灾害多发区域不适合进行大规模人类活动,宜进行严格管制,故应确立为EI的基本组成部分。

图5:植被指数因子

图6:土地利用因子

图7:水体与地灾因子

3.1.3 人工系统

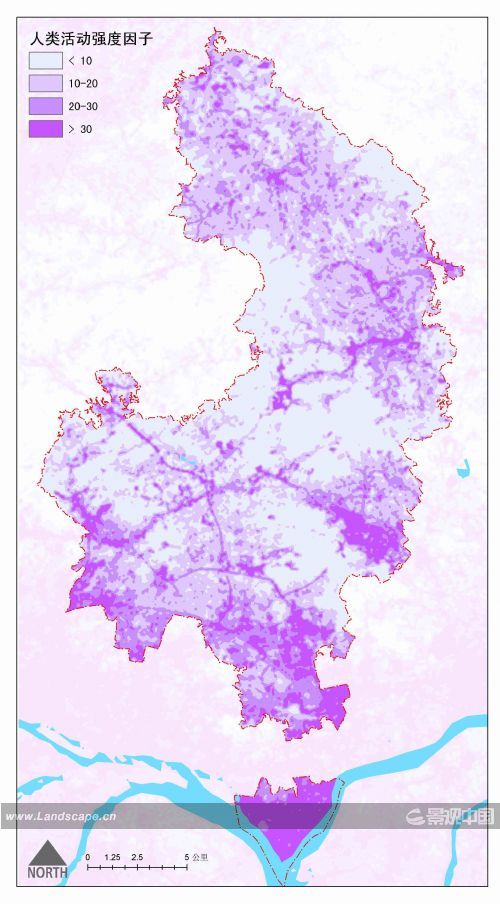

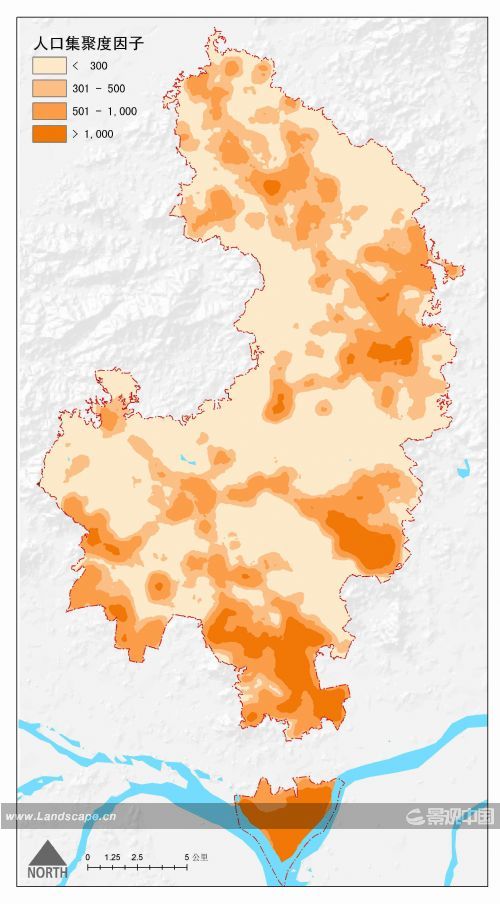

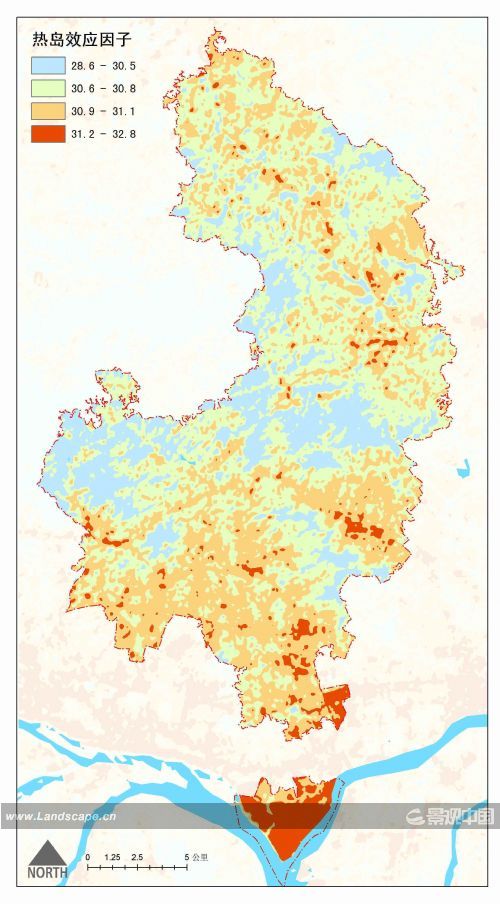

人类活动状况是纯人工生态系统特征的标志变量,用以表达地表人工活动强度的基本空间格局。应用三个变量来分析其对EI判别的影响,分别为人类活动强度指数、人口聚集度和城市热岛效应指数[26](图8-图10)。人类活动强度被定义为地域人口在该地域上的主观活动在空间分布上的态势,具体表现为地表扰动后土地利用性质的变化。利用相关计算模型可以计算这种扰动程度的相对大小(指数)。区域空间人口聚集度是指地域人口在该地域范围内的集中程度,应用遥感数据并结合当地人口统计资料用专用模型得出萝岗主要居民点人口数,然后借助GIS的克里金(Kriging)模型插值生成人口聚集度趋势面。[29-32] 应用热红外卫星遥感数据(TM61波段和TM62波段),结合相关计算模型可以进行地表温度反演,进而得到城市热岛效应指数。[33]

上述三个人类活动标志变量的大小均与构成EI的可能性呈负相关,原因在于人类活动越剧烈、人口密度越高的区域必然表现出城市热岛相应,出现严重城市热岛效应的区域必然趋近于是一种纯人工生态环境,而人工环境的生态功能较弱,不能对外提供重要的生态服务功能,故而这些区域不可能是EI的重要组成部分。

图8:人类活动强度因子

图9:人口聚集度因子

图10:城市热岛效应因子

|

延伸阅读

|

没有相关文章 |