|

2 渗沥液处理技术

2.1渗沥液处理系统的单元构成

垃圾渗沥液中污染物浓度很高,并且含有较高浓度的有毒有害物质。垃圾渗沥液水质随垃圾成分、当地气候、水文、填埋时间及填埋工艺等因素的影响而有显著的变化,其中填埋场场龄是主要影响因素。渗沥液量的变化则主要取决于降水这一因素。鉴于渗沥液水质、水量变化的复杂性,渗沥液处理系统应为多种处理方法组合的具有抗冲击负荷能力强的工艺系统。就填埋场场龄为渗沥液水质主要影响因素而言,应选择相应的处理方法。填埋初期,垃圾渗沥液中含有高浓度的易于生物降解的挥发性有机酸,BOD/比值约0.6以上,宜采用生物处理工艺;随着场龄的增加,填埋层日趋稳定,渗沥液中的有机物浓度降低,难于生物降解的物质增加,生物可降解性降低,BOD/比值约0.3以下,渗沥液处理宜采用物化方法。

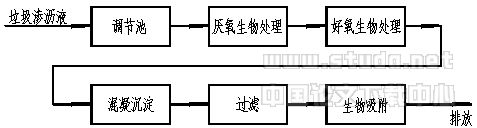

根据不同的渗沥液水质及对处理程度的要求,垃圾渗沥液处理系统一般为如下工艺单元的不同组合:

主处理前需预处理时,一般采用混凝沉淀等物理化学方法,主处理采用厌氧、好氧等生物处理方法,后处理可采用混凝沉淀、过滤、吸附等物理化学方法。

2.2国内外垃圾渗沥液处理技术

多年来国内外专家对垃圾渗沥液处理技术进行了深入研究,研究重点仍以去除有机物及氮为主,根据最新国外文献报道,处理工艺则多采用膜过滤及SBR技术。

垃圾渗沥液中含有一些好氧微生物难于降解的物质,厌氧处理及用强氧化剂氧化是提高这些物质可好氧降解特性的有效途径,而厌氧处理是更为经济的方法。浙江省某城市垃圾填埋场渗沥液处理工程采用厌氧→两段好氧处理工艺[4]。为提高厌氧处理效果,该工程在厌氧池中投放悬浮填料,池底设搅拌器,厌氧池的设计负荷为1.5kgcr/m3.d,填料投加量为池容的25%,处理效果较好。

为有效去除有机物和悬浮固体,广州大田山垃圾填埋场采用厌氧→生物接触氧化→混凝沉淀→氧化塘工艺处理渗沥液。当进水BOD5=5000mg/l,=8000mg/l,SS=700mg/l,PH=7.4时,出水满足原工业废水排放标准GB74-73, 即BOD5≤60mg/l,≤100mg/l,SS≤500mg/l,PH=6~9,取得了成效。

哈尔滨建筑大学采用A(缺氧活性污泥法)→B(淹没式生物膜法:A缺氧段/O好氧段)复合系统处理垃圾渗沥液[5]。结果表明,对于=1693.9 mg/l,NH3-N=170.0 mg/l和TN=190.0 mg/l的填埋场渗沥液,经该复合系统处理后,出水、NH3-N和TN分别降至97.9mg/l、8.3mg/l和49.5mg/l,相应的去除率分别为94.2%、95.1%和73.9%,达到了良好的去除有机物和脱氮的效果。

日本A.IMAI等专家应用生物活性炭流化床工艺处理"老龄"填埋场渗沥液[6],充分利用其生物降解和吸附功能。当HRT自24h提高到96h时,溶解性有机碳(DOC)的去除率为42%至58%。去除机理主要由两方面组成,一是生物对渗沥液低分子量物质的降解,因为大分子量物质难于降解;二是活性炭优先吸附低分子量的有机物。该工艺去除DOC的同时,还可去除部分腐殖质。当HRT为24h时,腐殖质的去除率达70%。

以H.TIMUR为主的专家组研究采用厌氧SBR(ASBR)工艺处理垃圾渗沥液[7]。研究表明,ASBR处理渗沥液是可行的。当容积负荷和污泥负荷分别为0.4~9.4g/l.d和0.17~1.85g/gVSS.d时,去除率为64~85%;去除的中约83%转化为甲烷,其余转化为微生物,甲烷转换率按投配浓度计为0.2 L CH4/g ,按去除量计为0.29 L CH4/g ;污泥产率系数为0.1 g VSS/g 去除,污泥自身氧化率为0.01/d。

国外一些专家致力于膜工艺技术处理渗沥液的研究,并取得了成功。美国MASSOUD PIRBAZARI等专家采用混合膜过滤技术处理垃圾渗沥液[8],TOC去除率达到95%以上。1998年瑞典U.WELANDER等专家采用悬浮载体生物膜工艺(SCBP)[9], 取得了理想的实验室规模的渗沥液生物脱氮效果。实验装置是容积为5M3的塑料池,内装填料(Natrix 6/6C),其容积占池容积的60%, 渗沥液温度范围为10~26℃时,硝化效果良好,硝化容积负荷率为24gN/m3.h,反硝化容积负荷率为55gN/m3.h。当工艺运行稳定后,无机氮几乎全部去除,总氮去除率达到90%。

3 结论与建议

(1)渗沥液处理方式的选择应根据具体情况,结合技术经济等因素综合考虑。在渗沥液合并处理、预处理--合并处理、循环喷洒处理及单独处理方式中,预处理--合并处理无论是在经济、运转方式的灵活性或在对出水水质的保证方面,是一种比较理想的处理方案,但要注意城市污水处理厂可接纳渗沥液容量的能力。

(2)膜处理技术对有机物及脱氮是行之有效的方法,预计在二十一世纪该技术必将成为渗沥液处理的主导工艺。

(3)填埋过程与渗沥液水质、水量的关系以及调节池容量与处理厂规模的关系,是合理选择处理方式、优化设计参数的重要依据之一,应加强这方面课题的研究力度,使渗沥液处理的设计做到有的放矢。

(4)建议广泛关注国外渗沥液处理技术的发展趋势与技术动态,借鉴他们的成功经验,提高我国渗沥液处理的技术水平。

参考文献

1 沈耀良,等。(1999)城市垃圾填埋场渗沥液处理方案及其分析,给水排水。Vol.25,No.8,PP.18-22.

2 A.AMOKRANE et al. (1997)Land leachates Pretreatment by Coagulation-Flocculation. Wat.Res.Vol.31, No.11, PP.2775-2782.

3 吴晨,等。(1996)城市垃圾填埋场渗沥液处理技术,给水排水。Vol.22, No.5.

4 卢贤飞。(1999)城市垃圾卫生填埋场渗沥液的控制和处理,给水排水。Vol.25, No.6.

5 王宝贞,等。(1996)A(缺氧活性污泥)/B(A/O淹没式生物膜)复合系统处理垃圾填埋场渗沥液,给水排水。Vol.22, No.5.

6 A.IMAI et al.(1995)Biodegradation and Adsorption in Refractory Leachate Treatment by the Biological Activated Carbon Fluidized Bed Process, Wat. Res. Vol.29, No.2, PP.687-694.

7 H.TIMUR et al.(1999)Anaerobic Sequencing Batch Reactor Treatment of Landfill Leachate. Wat. Res. Vol.33, No.15, PP.3225-3230.

8 MASSOUD PIRBAZARI et al.(1996)Hybrid Membrane Filtration Process For leachate Treatment. Wat.Res. Vol.30, No.11, PP.2691-2706.

9 U.WELANDER et al.(1998)Biological Nitrogen Removal From Municipal Landfill Leachate in a Pilat Scale Suspended Carrier Biofilm Process:Wat.Res.Vol.32,No.5,pp.1564-1570. 上一页 [1] [2] |

用户登录

用户登录  新用户注册

新用户注册