→ 推荐文章

→ 热门文章

农村改革发展的历史新方位

作者:佚名 文章来源:《领导决策信息》2008年第41期 点击数: 更新时间:2008-11-25

10月19日,新华社全文发布了党的十七届三中全会审议通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。《决定》明确了新形势下推进农村改革发展的指导思想、目标任务、重大原则和战略举措,是指导当前和今后一个时期推进农村改革发展的行动纲领。

“三中全会”照耀下的四大新突破

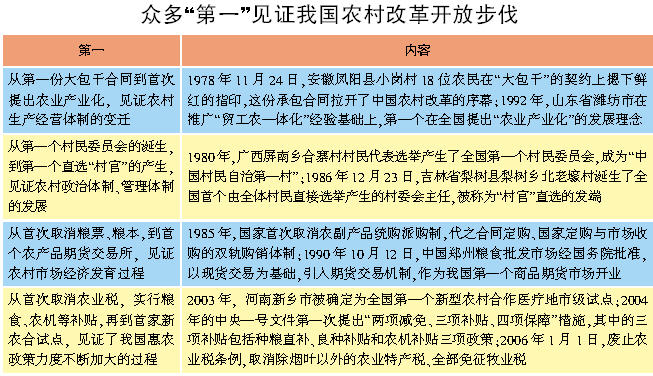

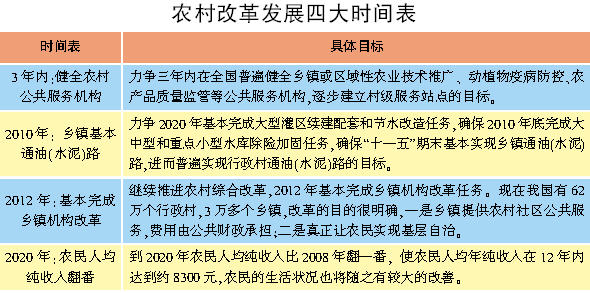

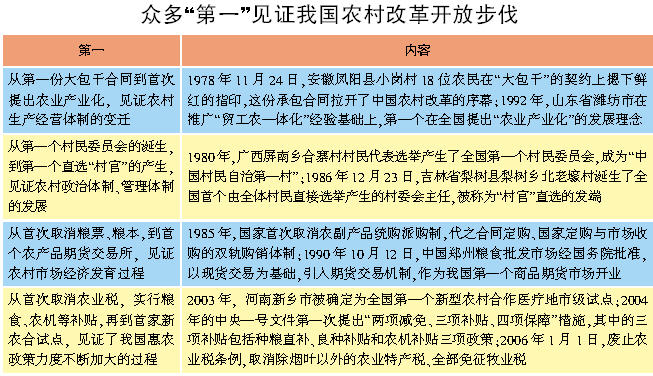

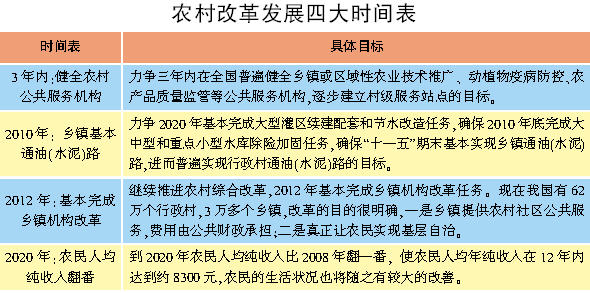

30年前,历史曾选择农村作为中国改革的先导者,30年后,农村改革再次出发。党的十七届三中全会审议通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》站在历史的节点上,从农业、土地、农村金融和公共服务四方面,对当前中国尤其是中国农村的发展作出了前瞻性和务实性并举的部署。

一是农业改革。《决定》对农业地位进行了全新描述:农业是安天下、稳民心的战略产业。从基础产业到战略产业,词汇一小变,意义一大变。以小农经济为主体的传统农业运行模式随着土地资源的紧张、人地矛盾的加剧,如果长期维持,不仅无法化解农村僧多粥少的固有矛盾,也难以产生农业科技更新换代的市场动力。因此,实现农业的现代化,有必要从建立农民合作组织和推进土地流转两个方向着手,发展农业的适度规模经营。

二是土地改革。《决定》明确提出,土地制度是农村的基础制度。这一制度本身有一条红线,就是要坚决守住18亿亩耕地红线。守不住这条红线,13亿人的吃饭问题就可能衍变成危机问题。土地是农民的命根子,也是中国的命根子。明确土地产权,尤其是给予农民长期不变的土地承包经营权,能够调动农民对土地投入的热情,也能够让农民有效分享土地市场化的收益。

三是农村金融改革。《决定》将农村金融上升到了现代农村经济的核心地位。这一地位意味着农村金融布局将重新洗牌,农村金融将有可能成为中国金融改革的先声。其中有两个方面具有突破性意义。一方面要求县域内银行业金融机构新吸收的存款,主要用于当地发放贷款。这是试图改变农村资金经农村金融机构流向城市,而农村建设资金的缺口却缺乏相应金融支持的“虹吸”现象的重大举措。另一个方面是发展农村金融形式的多样化。具体为允许农村小型金融组织从金融机构融入资金,允许有条件的农民专业合作社开展信用合作以及规范和引导民间借贷健康发展。这就给农村发展民间金融机构以极大空间,给一些应运而生的农村民间资金流动以合法化机会。发展多种层次、多种形式的金融机构,给予民间金融一次发展的可能,对于目前中国的金融格局来说,几乎是一次开天辟地的改革。

四是公共服务改革。加快发展农村公共事业,促进农村社会全面进步,公共服务品的平等化十分重要。《决定》对农村文化、教育、医疗、社会保障、基础设施和环境建设以及社会管理诸方面都进行了梳理,明显加大对农村公共事业的投入力度,试图补足农村公共事业不足的短板,使广大农民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居。

检验学习实践科学发展观又有重要标准

对于各级领导干部来说,认真学习贯彻党的十七届三中全会精神,是当前和今后一个时期首要的政治任务。十七届三中全会刚一闭幕,各地“一把手”或召开会议学习贯彻党的十七届三中全会精神,或深入一线调研农村改革发展情况,神州大地掀起一场学习贯彻三中全会精神的高潮。

用贯彻落实全会精神的成果体现学习实践活动的成效。三中全会刚一闭幕,各省区市便第一时间召开会议学习贯彻会议精神,“贯彻落实好党的十七届三中全会精神是学习实践科学发展观活动的重要内容”是各地的共识。在全会闭幕后,黑龙江省第一时间发出通知,明确要求把学习贯彻十七届三中全会精神的成果作为检验学习实践活动成效的重要标准,切实用贯彻落实全会精神的成果体现学习实践活动的成效。10月15日,江苏省长罗志军主持召开省政府党组(扩大)会议,就贯彻落实全会精神进行研究。罗志军强调,学习好、贯彻好、落实好全会精神,是当前的首要政治任务。罗志军指出,结合江苏“三农”工作实际,扎实做好农村改革发展各项重点工作,重在五个“下功夫”:一是在统筹城乡发展上下功夫;二是在制度建设上下功夫;三是在发展现代农业上下功夫;四是在发展农村公共事业上下功夫;五是在落实“三农”工作责任上下功夫。

调研开路,进一步厘清农村的发展思路。三中全会闭幕后,多位省区市“一把手”随即深入农村展开调研。10月16和18日,北京市委书记刘淇深入平谷区的农村和农业龙头企业以及朝阳区进行调查研究,强调要深入贯彻落实党的十七届三中全会精神,深入学习实践科学发展观,加快推进农村改革,实现京郊农村新的发展。10月15日至16日,吉林省长韩长赋前往汪清县,就贯彻落实十七届三中全会精神,解决“三农”问题、加快县域经济发展等情况进行调研。他强调,发展县域经济是解决“三农”问题的有效途径,要突出项目拉动,积极发展优势产业和特色经济,整体提升县域经济发展水平,加快推进工业化、城镇化和农业现代化,为吉林老工业基地振兴作出更大贡献。10月18日,天津市长黄兴国深入天津市以宅基地换房办法推进小城镇建设的第一个试点——华明镇调研。黄兴国强调,示范小城镇建设是统筹城乡发展,推进农业产业化、农村工业化和农村城镇化的有效途径,要按照“高起点规划、高水平建设、高效能管理”的要求,采取有力措施,加快建设进度。陕西省委决定从10月20日开始,选派5.5万名干部深入到全市3000多个行政村开展宣讲活动,并广泛收集和征询、了解农民群众对农村改革发展和社会主义新农村建设的意见和建议。

出台实施意见,为贯彻落实十七届三中全会精神提供制度保障。全会闭幕次日,上海市委于10月13日举行常委会,传达学习党的十七届三中全会精神。市委书记俞正声在会上强调,要按照在消除城乡二元结构、建设社会主义新农村等方面走在全国前列的目标,认真研究上海贯彻《决定》的具体措施,提出上海的贯彻意见,经市委常委会讨论后,提交年底召开的市委全会审议通过。10月14日,贵州省委召开省级党员领导干部会议,决定于11月上旬召开十届四次全会,专题研究部署贯彻落实党的十七届三中全会精神、推进新形势下全省农村改革发展这一重大问题。同一天,海南省举行省委常委(扩大)会议,决定在12月中下旬召开省委五届四次全会,出台海南省贯彻落实全会精神的实施意见,并建议把三亚作为海南省城乡经济一体化的试点单位。10月16日召开的河南省委全委(扩大)会议则审议通过了《关于贯彻落实党的十七届三中全会和胡锦涛总书记视察河南时重要讲话精神,进一步推进农村改革发展的意见》,省委书记徐光春在会上强调,掌握精神,关键是要“吃透”,把学习贯彻三中全会精神作为深入学习实践科学发展观活动和“新解放、新跨越、新崛起”大讨论活动的重要内容,学精、学通、学深、学透。抓住机遇,关键是要“用活”,把三中全会精神与河南农业农村发展实际结合好,把贯彻落实中央决策部署与破解河南“三农”难题结合好,把学习的成果转化为推进河南农村改革发展的重大机遇。

稳中求进才能重塑改革共识

党的十七届三中全会召开前后,“土地流转”一直是舆论关注的“热词”。胡锦涛总书记9月29日考察安徽凤阳小岗村时的有关讲话一出,海外很多媒体就把土地流转解读成为土地私有化的开端,或者变相的土地私有化。持不同观点的“三农”问题专家各抒己见,一时间,土地是否应该私有化的问题也再度成为各界讨论的焦点。但在十七届三中全会公报中,并未出现“土地流转”内容;《决定》在提出“允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权”的同时,也明确强调土地承包经营权流转“三个不得”。对此,中国社科院研究员杜志雄认为,“之前媒体上的讨论有不合理的预期”。

“三农”问题专家温铁军有句名言,“慎言土地私有”。这句话的合理之处在于,土地私有问题牵涉太广,短期内难以平息争议。当前“城市开放程度还不够、城乡二元体制还未打破、农村社会保障有待完善”的具体国情给土地流转带来很多困难,实施土地私有化很可能导致资本和权力侵蚀农地,导致失地农民增加。必须看到,城乡二元体制才是“三农”问题的症结所在。要彻底解决“三农”问题,“土地私有”并非灵丹妙药,关于土地私有的争论也实在应该告一段落。

十七届三中全会再次提出“三个不得”,已经明确“三农”改革共识。当前,更重要的是从根本上改革城乡二元体制,消除制约城乡协调发展的体制性障碍,实现以城带乡、城乡协调发展。中国社科院农村所研究员于建嵘指出,城乡统筹发展这些年没有取得真正的实效,一个非常重要的原因在于现有的体制错综复杂,地方政府和干部甚至成为利益主体,不仅和农民进行博弈,也与上级政府,包括中央政府进行博弈,使中央的很多提法和政策很难真正落实。要打破城乡二元体制,就要从土地和户籍制度入手。中国社科院农村发展研究所研究员党国英认为,实现城乡统筹发展的目标要在城市方面做文章,要实行积极的城镇化政策,特别需要在两个方面有所加强:一是农村居民向城市转移的速度适当再快一点,二是要加大国家对农村发展的支持力度。国研中心农村部部长韩俊认为,亟须改革计划经济体制下形成的城乡分治的各种制度,减少农民,使城市和农村紧密地联系起来,突破口就是加速农村城镇化进程。

改革开放30年,正是我国城镇化高速扩张的阶段。据最新公布的数据,截至2007年底,全国设市城市已由1978年的193个增加到656个,建制镇从2173个发展到19369个,已初步形成以大城市为中心、中小城市为骨干、小城镇为基础的多层次的城镇体系。城镇人口5.94亿,城镇化水平达44.9%,比1982年的21.1%提高23.8个百分点。国家发改委有关专家指出,城镇化体现了生产力发展的必然规律,是不可避免的趋势,同时也是一国现代化水平的重要标志。当前,全国约有60%的人口在农村,惟一的出路就是减少农民数量,提高劳动生产率,“一旦农村富余劳动力向城镇转移,农村劳动力的产值也会大大提高,收入也会相应增长。而这就是促使我国坚定发展城镇化的巨大推力。”

以土地流转为核心的土地制度改革则要稳步推进。《决定》已明确了5种方式,而被国务院确定为“全国统筹城乡综合改革配套试验区”的成渝两地,在土地流转方面已进行了一系列先期的变革试验,改革初见成效。中国要完成“农民进城”的历史性进程,可能还需要几代人的努力。在城乡二元樊篱尚未打破的背景下,农村土地流转一定要“摸着石头过河”,避免急躁冒进而损害到广大农民的利益,避免产生“新失地农民”,避免影响社会稳定。正如著名经济学家厉以宁指出的,在现实情况下,取消农村土地承包制之后没有合适的制度上的可替代物。目前可行的做法是:坚持农村基本经营制度,稳定和完善土地承包关系,按照依法自愿有偿原则,健全土地承包经营权流转市场。只要承包土地的使用权能够流转起来,农村土地承包制的局限性就可以大大减少,城镇化的速度也可以加快。随着城镇吸纳农村人口的能力增大,二元户籍制度就可以逐渐转向一元户籍制度,这样,城乡二元体制的改革就可以取得实质性的进展。上一篇文章: 信阳新农村 文化新内涵

下一篇文章: 韩国“新村运动”对我国新农村建设的启示

“三中全会”照耀下的四大新突破

30年前,历史曾选择农村作为中国改革的先导者,30年后,农村改革再次出发。党的十七届三中全会审议通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》站在历史的节点上,从农业、土地、农村金融和公共服务四方面,对当前中国尤其是中国农村的发展作出了前瞻性和务实性并举的部署。

一是农业改革。《决定》对农业地位进行了全新描述:农业是安天下、稳民心的战略产业。从基础产业到战略产业,词汇一小变,意义一大变。以小农经济为主体的传统农业运行模式随着土地资源的紧张、人地矛盾的加剧,如果长期维持,不仅无法化解农村僧多粥少的固有矛盾,也难以产生农业科技更新换代的市场动力。因此,实现农业的现代化,有必要从建立农民合作组织和推进土地流转两个方向着手,发展农业的适度规模经营。

二是土地改革。《决定》明确提出,土地制度是农村的基础制度。这一制度本身有一条红线,就是要坚决守住18亿亩耕地红线。守不住这条红线,13亿人的吃饭问题就可能衍变成危机问题。土地是农民的命根子,也是中国的命根子。明确土地产权,尤其是给予农民长期不变的土地承包经营权,能够调动农民对土地投入的热情,也能够让农民有效分享土地市场化的收益。

三是农村金融改革。《决定》将农村金融上升到了现代农村经济的核心地位。这一地位意味着农村金融布局将重新洗牌,农村金融将有可能成为中国金融改革的先声。其中有两个方面具有突破性意义。一方面要求县域内银行业金融机构新吸收的存款,主要用于当地发放贷款。这是试图改变农村资金经农村金融机构流向城市,而农村建设资金的缺口却缺乏相应金融支持的“虹吸”现象的重大举措。另一个方面是发展农村金融形式的多样化。具体为允许农村小型金融组织从金融机构融入资金,允许有条件的农民专业合作社开展信用合作以及规范和引导民间借贷健康发展。这就给农村发展民间金融机构以极大空间,给一些应运而生的农村民间资金流动以合法化机会。发展多种层次、多种形式的金融机构,给予民间金融一次发展的可能,对于目前中国的金融格局来说,几乎是一次开天辟地的改革。

四是公共服务改革。加快发展农村公共事业,促进农村社会全面进步,公共服务品的平等化十分重要。《决定》对农村文化、教育、医疗、社会保障、基础设施和环境建设以及社会管理诸方面都进行了梳理,明显加大对农村公共事业的投入力度,试图补足农村公共事业不足的短板,使广大农民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居。

检验学习实践科学发展观又有重要标准

对于各级领导干部来说,认真学习贯彻党的十七届三中全会精神,是当前和今后一个时期首要的政治任务。十七届三中全会刚一闭幕,各地“一把手”或召开会议学习贯彻党的十七届三中全会精神,或深入一线调研农村改革发展情况,神州大地掀起一场学习贯彻三中全会精神的高潮。

用贯彻落实全会精神的成果体现学习实践活动的成效。三中全会刚一闭幕,各省区市便第一时间召开会议学习贯彻会议精神,“贯彻落实好党的十七届三中全会精神是学习实践科学发展观活动的重要内容”是各地的共识。在全会闭幕后,黑龙江省第一时间发出通知,明确要求把学习贯彻十七届三中全会精神的成果作为检验学习实践活动成效的重要标准,切实用贯彻落实全会精神的成果体现学习实践活动的成效。10月15日,江苏省长罗志军主持召开省政府党组(扩大)会议,就贯彻落实全会精神进行研究。罗志军强调,学习好、贯彻好、落实好全会精神,是当前的首要政治任务。罗志军指出,结合江苏“三农”工作实际,扎实做好农村改革发展各项重点工作,重在五个“下功夫”:一是在统筹城乡发展上下功夫;二是在制度建设上下功夫;三是在发展现代农业上下功夫;四是在发展农村公共事业上下功夫;五是在落实“三农”工作责任上下功夫。

调研开路,进一步厘清农村的发展思路。三中全会闭幕后,多位省区市“一把手”随即深入农村展开调研。10月16和18日,北京市委书记刘淇深入平谷区的农村和农业龙头企业以及朝阳区进行调查研究,强调要深入贯彻落实党的十七届三中全会精神,深入学习实践科学发展观,加快推进农村改革,实现京郊农村新的发展。10月15日至16日,吉林省长韩长赋前往汪清县,就贯彻落实十七届三中全会精神,解决“三农”问题、加快县域经济发展等情况进行调研。他强调,发展县域经济是解决“三农”问题的有效途径,要突出项目拉动,积极发展优势产业和特色经济,整体提升县域经济发展水平,加快推进工业化、城镇化和农业现代化,为吉林老工业基地振兴作出更大贡献。10月18日,天津市长黄兴国深入天津市以宅基地换房办法推进小城镇建设的第一个试点——华明镇调研。黄兴国强调,示范小城镇建设是统筹城乡发展,推进农业产业化、农村工业化和农村城镇化的有效途径,要按照“高起点规划、高水平建设、高效能管理”的要求,采取有力措施,加快建设进度。陕西省委决定从10月20日开始,选派5.5万名干部深入到全市3000多个行政村开展宣讲活动,并广泛收集和征询、了解农民群众对农村改革发展和社会主义新农村建设的意见和建议。

出台实施意见,为贯彻落实十七届三中全会精神提供制度保障。全会闭幕次日,上海市委于10月13日举行常委会,传达学习党的十七届三中全会精神。市委书记俞正声在会上强调,要按照在消除城乡二元结构、建设社会主义新农村等方面走在全国前列的目标,认真研究上海贯彻《决定》的具体措施,提出上海的贯彻意见,经市委常委会讨论后,提交年底召开的市委全会审议通过。10月14日,贵州省委召开省级党员领导干部会议,决定于11月上旬召开十届四次全会,专题研究部署贯彻落实党的十七届三中全会精神、推进新形势下全省农村改革发展这一重大问题。同一天,海南省举行省委常委(扩大)会议,决定在12月中下旬召开省委五届四次全会,出台海南省贯彻落实全会精神的实施意见,并建议把三亚作为海南省城乡经济一体化的试点单位。10月16日召开的河南省委全委(扩大)会议则审议通过了《关于贯彻落实党的十七届三中全会和胡锦涛总书记视察河南时重要讲话精神,进一步推进农村改革发展的意见》,省委书记徐光春在会上强调,掌握精神,关键是要“吃透”,把学习贯彻三中全会精神作为深入学习实践科学发展观活动和“新解放、新跨越、新崛起”大讨论活动的重要内容,学精、学通、学深、学透。抓住机遇,关键是要“用活”,把三中全会精神与河南农业农村发展实际结合好,把贯彻落实中央决策部署与破解河南“三农”难题结合好,把学习的成果转化为推进河南农村改革发展的重大机遇。

稳中求进才能重塑改革共识

党的十七届三中全会召开前后,“土地流转”一直是舆论关注的“热词”。胡锦涛总书记9月29日考察安徽凤阳小岗村时的有关讲话一出,海外很多媒体就把土地流转解读成为土地私有化的开端,或者变相的土地私有化。持不同观点的“三农”问题专家各抒己见,一时间,土地是否应该私有化的问题也再度成为各界讨论的焦点。但在十七届三中全会公报中,并未出现“土地流转”内容;《决定》在提出“允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权”的同时,也明确强调土地承包经营权流转“三个不得”。对此,中国社科院研究员杜志雄认为,“之前媒体上的讨论有不合理的预期”。

“三农”问题专家温铁军有句名言,“慎言土地私有”。这句话的合理之处在于,土地私有问题牵涉太广,短期内难以平息争议。当前“城市开放程度还不够、城乡二元体制还未打破、农村社会保障有待完善”的具体国情给土地流转带来很多困难,实施土地私有化很可能导致资本和权力侵蚀农地,导致失地农民增加。必须看到,城乡二元体制才是“三农”问题的症结所在。要彻底解决“三农”问题,“土地私有”并非灵丹妙药,关于土地私有的争论也实在应该告一段落。

十七届三中全会再次提出“三个不得”,已经明确“三农”改革共识。当前,更重要的是从根本上改革城乡二元体制,消除制约城乡协调发展的体制性障碍,实现以城带乡、城乡协调发展。中国社科院农村所研究员于建嵘指出,城乡统筹发展这些年没有取得真正的实效,一个非常重要的原因在于现有的体制错综复杂,地方政府和干部甚至成为利益主体,不仅和农民进行博弈,也与上级政府,包括中央政府进行博弈,使中央的很多提法和政策很难真正落实。要打破城乡二元体制,就要从土地和户籍制度入手。中国社科院农村发展研究所研究员党国英认为,实现城乡统筹发展的目标要在城市方面做文章,要实行积极的城镇化政策,特别需要在两个方面有所加强:一是农村居民向城市转移的速度适当再快一点,二是要加大国家对农村发展的支持力度。国研中心农村部部长韩俊认为,亟须改革计划经济体制下形成的城乡分治的各种制度,减少农民,使城市和农村紧密地联系起来,突破口就是加速农村城镇化进程。

改革开放30年,正是我国城镇化高速扩张的阶段。据最新公布的数据,截至2007年底,全国设市城市已由1978年的193个增加到656个,建制镇从2173个发展到19369个,已初步形成以大城市为中心、中小城市为骨干、小城镇为基础的多层次的城镇体系。城镇人口5.94亿,城镇化水平达44.9%,比1982年的21.1%提高23.8个百分点。国家发改委有关专家指出,城镇化体现了生产力发展的必然规律,是不可避免的趋势,同时也是一国现代化水平的重要标志。当前,全国约有60%的人口在农村,惟一的出路就是减少农民数量,提高劳动生产率,“一旦农村富余劳动力向城镇转移,农村劳动力的产值也会大大提高,收入也会相应增长。而这就是促使我国坚定发展城镇化的巨大推力。”

以土地流转为核心的土地制度改革则要稳步推进。《决定》已明确了5种方式,而被国务院确定为“全国统筹城乡综合改革配套试验区”的成渝两地,在土地流转方面已进行了一系列先期的变革试验,改革初见成效。中国要完成“农民进城”的历史性进程,可能还需要几代人的努力。在城乡二元樊篱尚未打破的背景下,农村土地流转一定要“摸着石头过河”,避免急躁冒进而损害到广大农民的利益,避免产生“新失地农民”,避免影响社会稳定。正如著名经济学家厉以宁指出的,在现实情况下,取消农村土地承包制之后没有合适的制度上的可替代物。目前可行的做法是:坚持农村基本经营制度,稳定和完善土地承包关系,按照依法自愿有偿原则,健全土地承包经营权流转市场。只要承包土地的使用权能够流转起来,农村土地承包制的局限性就可以大大减少,城镇化的速度也可以加快。随着城镇吸纳农村人口的能力增大,二元户籍制度就可以逐渐转向一元户籍制度,这样,城乡二元体制的改革就可以取得实质性的进展。

文章评论

文章录入:ahaoxie 责任编辑:见鬼