打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口

湖北石首麋鹿国家级自然保护区管理处主任 温华军

“我们要实现把保护区建设成集物种保护、科学研究、生态旅游、科普教育于一体的保护目标。”

安徽铜陵淡水豚国家级自然保护区管理局局长 郑邦友

“恢复渔业资源必须不建、少建或废除部分闸坝,保证长江与湖泊及长江支流等水系的完整与畅通,恢复长江生命之网。”

上海九段沙湿地国家级自然保护区管理署署长 孙瑛

“自然保护工作不是九段沙自然保护区一家的事,我们要引起社会公众的关注。”

铜陵淡水豚国家级自然保护区上至枞阳县老洲,下至铜陵县金牛渡,全长58公里,总面积31518公顷。生态环境具有特殊性、多样性和稀有性三大特征。

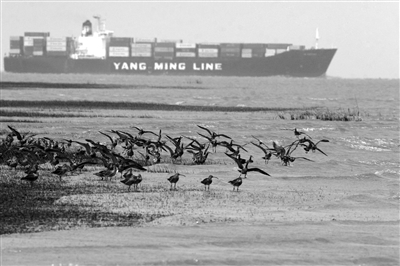

上海九段沙湿地地处长江与东海的交汇处,是长江口最靠外海的河口型新生湿地,由上沙、中沙、下沙和江亚南沙四个沙体及周边水域组成,总面积4.2万公顷。

湖北石首麋鹿自然保护区主要任务是实现中英两国政府签订的《麋鹿重引进中国协议》第二阶段目标,即在麋鹿原生地恢复自然种群,保护其赖以生栖的湿地生态环境

编者按

6月30日,受国务院委托,环境保护部部长陈吉宁就自然保护区建设和管理工作情况向第十二届全国人大常委会第二十一次会议做了报告。自然保护区在建设过程中如何处理发展与保护的关系?如何更好地加强生物多样性保护?为此,本报对湖北石首麋鹿国家级自然保护区﹑上海九段沙国家级自然保护区﹑安徽铜陵淡水豚国家级自然保护区的负责人进行了专访。

如何认识和处理保护与发展的关系?

中国环境报:作为国家级自然保护区,你们在保护区建设和管理的过程中,如何处理生态保护与当地经济社会发展的关系?

温华军:目前就我们保护区来讲,发展与保护的关系还算是协调得比较好的。当地政府对保护区很支持。有一个典型的例子,前不久与保护区临近的市打算引进一个招商引资的项目,是有关光伏发电和生态农业相结合的,在他们自己的土地上办这样一个企业,相关市级领导来征求保护区的意见。最后我们向他们解释,光伏发电产生光的污染,离保护区太近,对保护区的生物多样性保护会造成一定的影响。相关市级领导在听到我们解释以后,回去开会经过讨论,放弃了原计划,最后在距离保护区几公里外的地方选址。

再比如,前两年我们这边有3个乡镇,农村垃圾不好处理。当时有人建议,在距离保护区一千米左右建立一个垃圾填埋场。保护区在听到消息后找到建设部门进行专门沟通,他们在实地调查以后,打消了建立垃圾填埋场的想法。总体来讲,地方政府在保护区的保护与发展问题上应该说态度还是很明确,就是必须保护优先,为保护区创造一个良好的保护环境。

我们现在离建设比较好的保护区还有一定的差距,但是就目前情况,在县市一级能做到这样很不容易。特别是在长江中下游,人口比较稠密、土地利用率比较高的情况下,当地的老百姓、地方政府能这样支持保护区,应该说是难能可贵。另外,我们保护区和当地的老百姓关系也比较好,过去麋鹿因为管护设施的问题,对老百姓生产生活影响比较大,当时老百姓对保护区存在一定的想法,但是后来慢慢从不理解到理解﹑谅解,最后到支持保护区。特别是在很多地方一些企业造成污染后,当地很多居民都认识到,如果没有保护区在这边,他们也很难看到蓝天碧水,所以对保护区很支持。

郑邦友:习近平总书记“既要金山银山,也要绿水青山,绿水青山就是金山银山”的理念深入人心;党的十八大首次将生态文明纳入“五位一体”总体布局。特别是习近平总书记在重庆参加推动长江经济带发展座谈会时指出,长江是中华民族的母亲河,也是中华民族发展的重要支撑,推动长江经济带发展必须从中华民族长远利益考虑,走生态优先、绿色发展之路,使母亲河永葆生机活力。

这些重要的理念给我们保护区工作,特别是位于长江干流上的保护区工作带来了巨大的机遇。我们要按照习近平总书记的指示精神,保护好母亲河,保护好淡水豚。但我们也意识到,保护长江淡水豚工作任重道远。一是长江是人类经济活动的重要场所,对长江淡水豚栖息地的破坏很难得到彻底遏制;二是长江江豚种群数量已不足1000头,而且以每年13.73%的速率在下降,必须要把长江江豚的保护提高到抢救性保护的高度。

保护区面临哪些困难?如何解决?

中国环境报:保护区遇到过哪些困难,你们又是如何解决的?

温华军:现在对我们来说困难主要存在两方面。首先是保护区在管理或者专业技术方面相对比较薄弱,特别是在麋鹿的疫病防御方面还相当滞后,与保护区的发展要求还是有一定的差距,这个方面有待加强。其次,保护区总面积是2.3万亩,现在已经落实产权的面积有1.5万千亩,还有八千亩土地的权属问题还没有解决。目前麋鹿发展比较快,麋鹿发展所需的空间需求不足。

接下来我们主要从3方面来解决这些问题。一是在湖北省环保厅现有支持的基础上,将进一步和大专院校合作,争取引进疫病防御方面的技术人员,把我们在技术方面比较薄弱的一些工作迎头赶上。二是省环保厅正在和地方政府进行沟通,希望通过向省级、上级财政争取,想办法解决八千亩土地的权属问题,为麋鹿提供更大的发展空间。三是积极争取项目支持,把保护区因为麋鹿发展所带来的一些问题,如水质问题、监测问题等工作做好。

下一步的打算是,在做好保护工作的前提下,也就是保护优先的前提下,和旅游文化部门合作,适当开展生态旅游,向社会展示保护区在麋鹿和生物多样性保护方面的成果,同时增加经济效益,以解决保护区自我维持所需的经费问题,实现我们要把保护区建设成集物种保护、科学研究、生态旅游、科普教育于一体的保护目标。

孙瑛:客观上,我们保护区位于长江河口、江海交汇处,远离大陆,交通不便,受到天气、潮汛、风浪等方面影响比较大。一旦遇到六到七级风浪,甚至七级以上,船体过去就比较危险,但我们又必须穿过航道才能过去。通俗地讲,受老天因素的直接影响大。

主观上,面临的主要困难是九段沙湿地是长江口南支河段中的原生态湿地,保存得非常好, 但来自上海及其周边地区渔民滥捕滥捞长江河豚的现象还存在。特别是每年的2月和8月,捕捞现象更严重。此外,每年的秋冬季节,因为我们自然保护区是东亚——澳大利亚鸟类迁徙的中途驿站,个别的捕鸟打鸟现象也时有发生。虽然我们集聚了非常大的力量去阻止,但由于这块原生态地是四周环水、开放式的,管理难度非常大。这也是目前我们面临的最大、最主要的挑战。

面对这些挑战,我们是这样解决的。首先,加强执法、严格保护。严格按照保护区条例,如《中华人民共和国自然保护区条例》、《上海市九段沙湿地自然保护区管理办法》,在这个基础上,整合资源、借助各方力量,由我们牵头,联合公安、环保、渔政等部门以及边防、海警等单位,大家共同来保护九段沙资源。在近十年的过程中,这个共同执法网络运营得十分不错。但是要真正解决这个问题,我们希望《九段沙管理办法》能够上升到《九段沙管理条例》,从联合执法向综合执法过渡,这样才能真正地把保护区保护好。

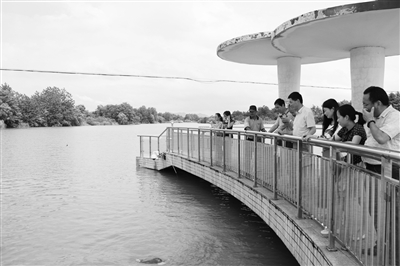

其次,我们一直在探索和思考:自然保护工作不是九段沙自然保护区一家的事,我们要如何引起社会公众的关注?为此,我们成立了九段沙自然保护区基金会,倡导“三中心,三平台” (即依托执法网络,湿地监管中心支撑,构建监管平台;依托专家网络,湿地研发中心支撑,构建研发平台;依托基金会,湿地展示馆支撑,构建宣教平台)的管理构架。并且我们在张家港浦东基地做了一个实体,希望通过三平台的运作,探索如何从政府监管走向社会、走向市场共同参与管理。

已经探索了哪些成功经验?

中国环境报:保护区自建立以来,你们有哪些成功的经验可以跟大家分享?

温华军:主要有以下四个方面:妥善解决土地权属、管理体制、经费等问题,为保护区发展创造条件。由于土地权属不明、管理体制不顺、经费严重不足,保护区各项工作难以开展,正常的管理功能难以发挥,成了制约保护区发展的重要瓶颈。保护区通过各种途径反映上述问题,引起社会各界关注。2007年,保护区存在问题得到了湖北省委、省政府特别是时任中央政治局委员、省委书记俞正声同志的高度重视,亲自过问保护区情况。时任副省长刘友凡同志先后多次到保护区实地调研,召开现场办公会,并两次下发专题会议纪要,提出解决问题的具体意见和方案。按照会议纪要精神,湖北省财政给予了一定的征地补助,帮助石首市政府解决了保护区内农民的转产安置问题,彻底解决土地纠纷;石首市国土部门向保护区发放了土地证,落实了保护区核心区1.5万亩土地权属;湖北省编委批复将保护区由正科级事业单位改为正处级,由省环保厅直属管理,经费纳入省财政部门预算,为保护区发展奠定了良好基础。

完善基础设施,提高管护能力。保护区在上级主管部门的支持下,积极争取项目资金,加快保护区建设。修建了20公里的封闭式护拦网,为麋鹿种群生存安全提供了基本保障;修建了1800平方米的博物馆,为开展宣传教育活动提供了必要的场所;添置了动物救护设备、巡护用车、巡逻艇、望远镜、电脑等设备,保护区科研能力和手段得到了很大提高。保护区目前已具备基本的管护能力,为开展保护区各项工作创造了良好条件。同时,保护区借助各方面力量,全力提高保护区管理能力。编制总体规划,成立专家指导委员会和麋鹿管理委员会,建立疫病防控联防小组、社区共管委员会,加强与当地公安部门合作,打击保护区内偷捕、盗猎等人为违法破坏活动,提高保护区执法能力。

完善内部管理机制,提高人员素质。专业技术人才是保护区提升科研管护水平的重要保障。由于保护区地理位置偏僻、条件艰苦、设施落后,人才难以引进,保护区专业人才缺乏、科研力量薄弱。针对这一问题,我们一方面在省环保厅的支持下,报请省人社厅批准,采取人才引进的方式招聘硕士及本科专业人才,优化了人才队伍结构;另一方面,通过“走出去,请进来”的形式,组织单位技术人员分别到英国乌邦寺、布里斯托动物园、华中农业大学、江苏大丰麋鹿保护区、北京麋鹿苑等单位进行培训学习,提升了队伍素质。

加强宣传教育,不断增强保护区影响力。保护区与中央电视台、湖北电视台等国内重要媒体合作,拍摄了电视纪录片《家在天鹅洲》、《回家》、《麋鹿家园》等多部影片,在国内外播放产生了较大影响。保护区被教育部和环境保护部确定为首批80家“全国中小学环境教育社会实践基地”之一。积极开展周边中小学校及社区环境教育活动。与当地教育部门联合编制了以麋鹿和湿地保护为主题的乡土教材。

郑邦友:至于经验,我觉得至少有3方面工作是可以分享的。首先是要有协同管理机制。因为保护区工作涉及到保护区内的人员(如居民、渔民)、经济活动、保护物种等,只靠保护区一家是管不好的,必须将涉及保护区工作的有关部门联合起来,才能发挥管理作用。铜陵淡水豚国家级自然保护区拥有58公里的长江江段,开放性大,跨地区并且涉及部门多,如渔政、海事、公安等。为了更好地保护好自然保护区,我们建立了联席会议模式,在执法时通常联合这些部门共同执法,能起到更好的效果。

其次是加强保护区的科研工作。科研是实现保护区目标的保证。我们的保护区非常重视科研人员的引进和培养工作,经常鼓励科研人员参加培训、参加学术交流会,使他们不断更新知识并掌握最新科研动态。在自然保护区15名工作人员中,有一名博士、两名硕士、两名教授级高工。这得益于我们重视科研工作。保护区的长江江豚迁地保护工作取得了很大的成绩:这项工作2001年开始,至今已整整15年,从长江活捕4头长江江豚放入半自然夹江中进行人工饲养,到目前已成功繁育出5头幼豚。

最后是注重宣传教育工作。我认为,自然保护区工作,尤其是野生动物保护工作,需要全社会参与。而要使公众参与进来,重在宣传教育,特别是青少年野生动物保护知识和意识的宣传教育。铜陵淡水豚自然保护区通过宣教馆、长江江豚喂食表演等,注重对公众,尤其是青少年进行宣传教育。不仅在“六五环境日”、世界湿地日等节日开展街头宣传,还通过中央电视台等媒体进行宣传报道。为此,铜陵淡水豚自然保护区被环境保护部和教育部授予为“全国中小学生环境教育实践基地”。

孙瑛:保护区自建立以来,白手起家、艰苦创业,以“国内一流,国际领先”为目标,在5方面进行了积极的探索:

在执法管理上,保护区于2003年10月出台《上海市九段沙湿地自然保护区管理办法》,奠定了管理制度框架,把保护管理全面纳入法制轨道。构建以九段沙管理署为主体,有公安、环保、渔政等部门以及边防、海警等单位参加的协调联动、全面覆盖的执法网络。在联合处置﹑归类管理联合执法机制有序完善的前提下,初步建立了保护区域内管理部门、执法单位、周边渔民共同参与的“分界面、归类别、全动员”式的社区共管模式。

在科研上,依托九段沙湿地这块平台,整合高等院校、科研院所、专业管理部门的专业和智力资源,以《九段沙湿地生态保护和修复技术及其效应》、《九段沙生态系统监测技术研究》市科委重大课题为引带,摸清家底,注重基础本底调查,先后开展了水文、气象、悬沙量、水质盐度等监测,开展了以鸟类、鱼类、植物、底栖动物等为主要内容的课题研究,初步建立了地质地貌、植被、昆虫、底栖动物、鱼类、鸟类等六大日常监测体系。定期召开专家座谈会,邀请专家为九段沙科研管理出谋划策,构筑了科研信息互通、合作交流的平台,并形成了20多项重要的科考、科研成果。

在社会宣传上,开辟生态宣传“五进”(进机关、进社区、进学校、进企业、进窗口)渠道,开展以“法制宣传进渔村”为内容的生态保护系列宣传活动,打造“老年骑游志愿者生态保护宣传”、“中小学生湿地生态保护课外兴趣活动”等湿地生态宣传品牌。编制《上海九段沙湿地》、《九段沙风采录》、《九段沙湿地图集》等书、画册,进一步拓展和丰富了“公民道德教育实践活动”的形式和内涵,形成了社会广泛发动、重点突出的生态保护社会宣传模式。

在社会参与上,本着公益事业“公众参与、公众支持”的理念,2005年3月,建立上海市九段沙湿地自然保护基金会,成立了全国首个湿地保护基金,为发掘社会资源、拓展社会渠道、参与湿地保护和管理提供了一个独特的平台。同时,吸纳渔民志愿者参与湿地生态保护,进一步拓展了公众参与湿地生态保护的渠道。

在基础设施上,先后建成包括九段沙上沙简易码头、管理房、禽流感监测房、九段沙浦东三甲港基地在内的基础设施,设立界标灯、警示牌,购置登陆艇、交通艇、小快艇等,逐步构建了行政监管(监管中心)、科学研究(研发中心)、宣传教育(湿地展示馆)为一体的生态保护平台和职工科普创新基地以及设施完备的办公场所。

还有哪些期待和展望?

中国环境报:关于自然保护区的发展,您还有哪些建议?

郑邦友:我有3个建议。一是希望尽快出台《自然保护区法》。因为现有的《中华人民共和国自然保护区条例》是1994年出台的,已不能适应现在的保护区管理工作需要。希望能够尽快出台新的保护区管理法规,尤其是《自然保护区法》。

二是希望保护区工作人员能获得更多的关注和关怀。由于保护区工作人员不在经济工作的第一线,也不在民生工作的主战场,工作成绩所创造的环境效益也不是触手可见,并且保护区绝大多数都处于边远地区,保护区工作人员更是默默奉献、任劳任怨,守得住清贫、耐得住寂寞。因此,希望各级部门能对保护区工作人员给予更多关心、更多鼓励。

三是建议长江十年禁渔,恢复淡水豚的饵料资源。因为淡水豚的食性非常单调,只以淡水鱼为食,保护白鱀豚和长江江豚,必须恢复和保护它们赖以生存的渔业资源。恢复渔业资源必须不建、少建或废除部分闸坝,保证长江与湖泊及长江支流等水系的完整与畅通,恢复长江生命之网。建立自然保护区,就是要保护淡水豚生存的整个环境。

孙瑛:当前,我们实体运转的三平台(监管平台、研发平台、宣教平台)已经构建。开辟了集执法、科研、宣教为一体的九段沙综合样带,建成了社会公众非接触式亲近湿地的湿地生态展示馆,构建了集研、学、管一体的湿地研发中心,正在酝酿并逐步启动陆地远程实时监控湿地状况系统项目的准备工作。

下一步我们要加强策划,把这些项目运转起来,并考虑如何在实际运转中提升。通过反复探索后,希望在管理模式上能够多样。关键就是要建立一个长效的管理机制,把“保护湿地,人人有责”的口号落实到具体的实践和行动当中。

今后,我们想探索公众自愿参与、保护湿地的模式。通过基金会、社会参与的同时,我们也在走向市场,希望发动社会财团、企业来资助基金会或者公益参与。只有这样,才能真正把保护区的工作做到位。

本版稿件由本报记者刘蔚﹑杨奕萍、实习生白杰采写

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口