打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口 “普朗克”卫星绘出首幅宇宙全景

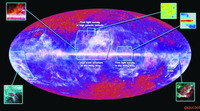

欧洲航天局7月5日宣布,该机构的宇宙探测卫星“普朗克”根据此前收集的数据,绘出了首幅宇宙全景。它将有助于科学家了解宇宙大爆炸后各种天体的形成过程。欧航局当天发表公报说,这幅图的珍贵之处在于捕捉到宇宙微波背景辐射,它形成于宇宙大爆炸时期,经过137亿年的漫长旅行才到达地球,对研究人员而言,它就是研究星系起源的活化石。图像正中是地球所在的银河系,其周围布满了冷尘埃形成的纤维状物质,研究人员分析说,这片区域正是恒星形成的地方,而“普朗克”卫星拍下正在诞生的星体以及尚处在萌芽状的恒星。欧航局科学和自动探测负责人戴维·索思伍德认为,“普朗克”卫星为人们开启了一扇“宝库之门”,天文学家根据它提供的数据,可以更好地了解宇宙的起源及其现在的运行方式。

大型强子对撞机质子束流对撞首获成功

欧洲核子研究中心(CERN)3月30日宣布,跨越日内瓦市郊瑞士法国边界的大型强子对撞机(LHC)上,总能量为7万亿电子伏特的两个束流对撞获得成功。这是世界上目前能量最高的对撞。科学家认为,对撞成功对探索宇宙起源和粒子研究具有里程碑式的意义。此次对撞的两个束流,每个束流带两个束团,每个束团由50亿个质子组成,每个质子的能量为3.5万亿电子伏特。质子的速度是光速的99.999995%(比光速慢亿分之五)。按计划,本次运行后4个月内,每个束团的质子数将上升到800亿个。欧洲核子研究中心11月4日宣布,2010年大型强子对撞机质子对撞运行当天圆满结束。已获得的主要成果包括对撞机的“性能参数亮度”达到设计目标,确认粒子标准模型的部分内容,在质子对撞中首次探测到“顶夸克”,确定“受激夸克”等新粒子产生的能级范围。

“千人基因组计划”获重大成果

由中、美、英等国科研机构发起的大型国际科研合作项目“千人基因组计划”10月28日在英国《自然》杂志上,以封面文章形式发布了迄今最详尽的人类基因多态性图谱,同时也在美国《科学》杂志上报告了在基因研究技术手段上的收获,相关成果标志着人类基因研究进入了一个划时代的新阶段。“千人基因组计划”于2008年启动,旨在绘制迄今最详尽、最有医学应用价值的人类基因多态性图谱。现在报告的是该计划第一阶段的分析成果。这一计划现在取得了两个重要成果,第一是获得了迄今最详尽的人类基因多态性图谱,第二是探索出了研究基因多态性的新技术手段。自10年前“人类基因组计划”完成以来,因为难以同时对许多人进行基因测序,基因研究一直只在较小的层面上进行。本次研究不仅使大规模测序成为可能,还绘制了一个详尽的基因图谱以供比对。

发布首份全球海洋生物普查报告

历时10年的全球“海洋生物普查”项目10月4日在伦敦发布最终报告,这是科学家首次对海洋生物“查户口”。根据普查得出的统计数据,海洋生物物种总计可能有约100万种,其中25万种是人类已知的海洋物种,其他75万种海洋物种人类知之甚少,这些人类不甚了解的物种大多生活在北冰洋、南极和东太平洋未被深入考察的海域。来自80多个国家和地区的2700多名科学家在10年间共发现6000多种新物种,它们以甲壳类动物和软体动物居多,其中有1200种已认知或已命名,新发现待命名的物种约5000种。普查项目科学指导委员会主席、澳大利亚海洋科学研究所所长伊恩·波勒说,这是历史上首次进行全球海洋生物普查。海洋浩瀚,这次普查只探索了其中的一部分,但普查留下的科学数据、科研方法和国际标准等,有助于今后继续进行大规模海洋研究。

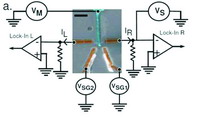

量子纠缠首次在电晶体线路中完美实现

一个由法国、德国和西班牙物理学家组成的研究团队首次确凿地证明:从电晶体装置中分离出来的粒子,仍可实现量子纠缠。这是量子力学的一次突破性进展。量子纠缠在全固体材料中的完美实现,意味着量子力学真正走进了电子元件中,量子纠缠和全固体材料结合的目的就是实现量子计算以及更加固若金汤的通信。研究人员首次实现了高度完美化的纠缠态。其类似于光子的纠缠,在光学系统中,光子即使经分光后,仍然表现为“一致行动”。研究人员利用超导体中的电子取代光子,来作为电路中的粒子,虽然两个量子点只相距1微米左右,但对于此类实验来说,这个距离大到足以证明纠缠态,物理学家终于在全固体材料中完美演绎了实验。该成果让科学家迈入了量子研究的新境界。在以原子为基石的微观世界里,光与电的行为将不再服从古典规则,而是量子物理规律。

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口