打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口

|

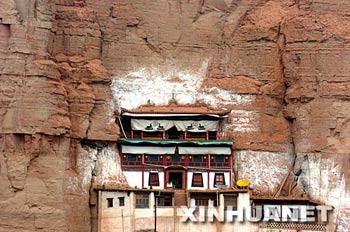

| 这是建在山崖陡壁上玛藏寺大经堂(2007年8月25日摄)。 |

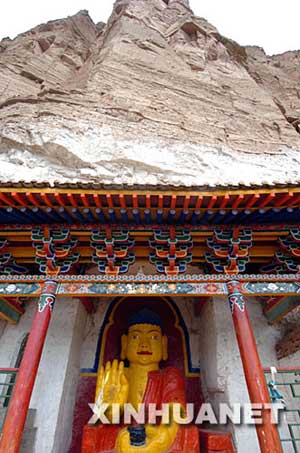

玛藏寺的一尊佛像坐落在山崖陡壁间(2007年8月25日摄)。在青海省东部山区湟水河畔的一处半山崖陡壁上,古老的藏传佛教寺院――玛藏寺背依其上,远观犹如一座“悬空寺”。玛藏寺又名白马寺,始建于公元十世纪末(藏传佛教后弘期),寺院总面积超过4000平方米,由经堂、金刚佛像、佛塔和僧舍等组成。作为当地重要的宗教文物旅游景点,玛藏寺每年都吸引着众多国内外游客前来观光。新华社记者 侯德强 摄

携手共创“世界屋脊”旅游品牌

如何把众多的旅游产品统一在一个整体品牌之下,一直困扰着青海旅游的发展。马有义认为,通过区域合作,青藏两省联合打造“世界屋脊”这个全球瞩目的品牌,是保证高原旅游能够持续发展的必经之路。

青藏两省在旅游资源上既有共通性又有互补性。青藏高原是一个不可分割的整体,青藏铁路开通后加强了两省的联系,使区域合作更为便捷。在“世界屋脊”光环的笼罩下,神奇幻秘的雪域风光、复杂的生物区系和独特的人文景观,具有强大的感召力,使无数国内外游客渴望来这里朝觐、观光、探险。

|

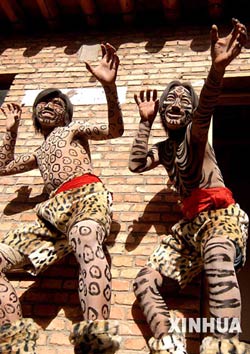

| 2007年1月8日,具有上千年历史的古羌人舞蹈“於菟”,在青海黄南藏族自治州同仁县年都乎村上演。 新华社记者嘎玛摄 |

同时,西藏和青海在自然景观和人文风情上又体现出不同的特点。西藏平均海拔较高,藏民族的文化氛围浓烈,大大小小的寺院净化着宗教、旅游以及文化朝觐者的心灵,这既是独特之处,又有其单一性。青海从低海拔过渡到高海拔地区,呈现了一幅从农业文明上升到草原文明的阶梯式画卷,藏传佛教、伊斯兰文化和昆仑文化融合碰撞,弥漫着雪域多元文化的气息。因此,针对旅游产品而言,可以说西藏更纯粹而青海更立体。

尽管在2007年3月《青藏铁路沿线地区旅游发展总体规划》就已正式出炉,但目前两省的区域合作仍停留在战略层面,虽然有共识,却存在大量技术难题,可操作性不高。而这其中,最突出的便是交通问题。由于通过铁路在两省之间穿梭的游客有限,而青海的旅游大巴又不能直接进入西藏境内,中间必须转乘,包括导游也必须换成西藏当地导游。如此引发的包括住宿、饮食在内的一系列服务转接问题,使游客感觉非常不便。而青海对于西藏则是完全开放的,这种不平等的关系,使区域合作难以推进,对于两省来说都是损失。相较于长三角、珠三角,公共汽车和轨道交通都可以在不同的城市之间穿梭,青海和西藏是否可以把区域合作落到实处,建立类似“一卡通”之类的旅游服务体系呢?在两省的交通、餐饮、住宿甚至景点之间建立服务网络,让游客享受到无障碍旅行。

这是吾屯下寺一角(2007年10月17日摄)。藏传佛教寺院吾屯下寺地处青海省黄南藏族自治州同仁县,这里是藏族“热贡艺术”发祥地。已有600多年历史的吾屯下寺殿堂众多,装饰华丽,寺内收藏有大量精美的唐卡、堆绣、雕塑等艺术品,具有较高的文物、艺术价值。 新华社记者 侯德强摄

|

| 这是吾屯下寺的转经筒走廊(2007年10月17日摄)。新华社记者 侯德强摄 |

在这方面,欧洲的经验非常值得我们借鉴。目前在欧洲共有24个申根成员国之间开放海陆边境,从爱沙尼亚到葡萄牙,持欧盟护照或申根签证的人们可以无阻畅游4000公里。匈牙利甚至将取消布达佩斯多瑙河上的国际船舶检查站,使之成为自由港。由欧盟提供资金的“欧洲旅游目的地通道”网站,还专门负责发布赴欧旅游实用信息,推荐各项旅游活动和旅游目的地。该网站还同时与各国官方旅游网站进行了友情链接。

而青藏两省远离国内外主要旅游客源产出地,更应加强合作,以政府为主导、市场为主体、企业为主角,推进区域旅游一体化。两省的携手共进在开拓旅游市场上无疑更具竞争力。

尽管青海旅游尚有许多不尽如人意之处,但追赶的脚步在逐渐加快。3月25日,“2008大美青海香港行”系列活动在香港启动,青海自信地向外界展示着它的魅力。而搭建这个华丽的舞台,必然离不开青藏铁路。青藏铁路这条高原“天路”,一头连着青海,一头系着西藏。在区域合作的大背景下,两省的旅游发展不应拉开差距,而应比翼齐飞。(马千里 张任青子 )

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口