欣盖提

大漠中被遗忘的角落

位于西撒哈拉的毛里塔尼亚素有沙漠之国的别称,就是这样一个头顶烈日脚踩沙的国度孕育了欣盖提(Chinguetti)这样曾经名头响彻整个北非甚至欧洲的城市。

欣盖提始建于公元十二世纪,由于北非与欧洲的贸易往来,处于撒哈拉贸易通道必经之路上的欣盖提在公元十七至十八世纪达到了鼎盛时期。时过境迁,随着商旅之路的转移,大城市中心欧洲贸易区的开辟以及撒哈拉贸易的逐渐放弃、盐产量的下降、近代严重干旱、以及撒哈拉战争(1975-1979年)都导致了人口的减少。繁荣的欣盖提慢慢枯槁,渐渐被人遗忘。

时间推移到二十世纪末,1996年,欣盖提和瓦丹(Quadane)、提希特(Tichitt)和瓦拉塔古镇(Oualata)被联合国教科文组织列为世界遗产,欣盖提在沉寂几十年后又重新回到了人们的视线中。重走欣盖提古镇,置身于当年的文化、商业、学术、宗教中心,目睹大漠中难得的黄砖瓦墙,心中有别样滋味。

欣盖提位于首都努瓦克肖特(Nouakchott)东北方向约600公里处,如同大部分的沙漠城市一样,黄色是它的主基调——暗黄的建筑、暗黄的窄路,黄得有些难以将其从撒哈拉大沙漠中区分出来。由于沙漠地区严重的风化侵蚀,整座古城斑驳不堪,放眼望去全是棕色黏土和石块歪歪斜斜垒成的民房,一种历史的沧桑感油然而生。整座古城的地标性建筑就是位于城中的星期五清真寺。由于毛里塔尼亚的人口中大部分是从阿拉伯地区迁徙而来的摩尔人,所以多信奉伊斯兰教。

游牧者的精神圣地

星期五清真寺酷似一座强大的碉堡,坚定地傲立于欣盖提中心。不论站在古城的哪个角落,目光一定会被这坚定的建筑物所吸引。

星期五清真寺是欣盖提人日常朝拜的圣地。它不同于人们印象中的清真寺,整个建筑相对简朴,由一幢一层平顶房和一座高塔组成。平顶房十分宽大、无窗,若干个蘑菇形状的大门依次排开,一边有楼梯直通屋顶平台,与其相连的高塔由黄砖土搭建而成,底座四方。几阶石梯通向塔正面的一扇小木门,木门上方有一扇通风的小窗,塔顶四角竖直突起,整个高塔让人联想到中国的万里长城或者碉堡之类的军事建筑,却很难将其与伊斯兰教“清如水,真如一”的状态联系在一起。这也许就是撒哈拉建筑美学和伊斯兰文化结合的产物,展示了西撒哈拉游牧人群的传统生活方式。

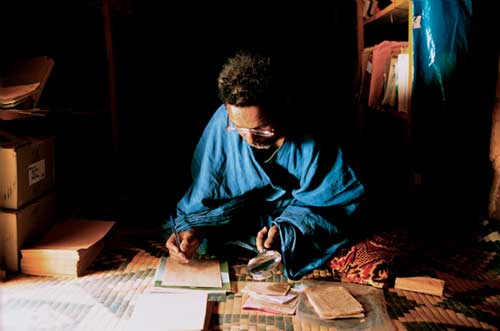

欣盖提曾被誉为伊斯兰的“第七圣城”,根据伊斯兰教历史、西部非洲史和城市遗迹来看,可以判断出它曾是世界上最重要的伊斯兰圣地之一。几个世纪以来,欣盖提一直是来往阿拉伯商旅贸易途中的重要集汇之地,尤其是那些无力长途跋涉的旅客会定居此地。长此以往,阿拉伯摩尔人成为了欣盖提的主要居民。由于他们大多信奉伊斯兰教,时常大兴土木建造清真寺,欣盖提也就自然而然地变成了圣城,从此闻名遐迩。发达的宗教带动了其他一些相关科学的发展,并吸引了来自于整个阿拉伯世界的学者,它的古兰经学校名声之大可与今天的牛津、哈佛和索邦大学相媲美。哲学家、诗人、医生、神学家、律师和数学家都汇集于此,探索智慧和真理。他们在这里祷告、学习,更多的时候进行写作。十七至十八世纪,欣盖提成了西非地区伊斯兰宗教和科学奖学金的中心,达到了其建城以来的最高峰,其宗教地位也一度超过了麦加。

[1] [2] 下一页