打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口 摘要 选择北京市典型再生水灌区,对再生水、井渠混合、井水3 种灌溉类型的土壤进行布点监测,分析研究再生水灌溉对土壤质量的影响。结果表明,再生水灌溉后土壤盐分、钠离子、氯离子等含量略有增加,但与作物适宜范围相比仍处于较低范围,危害程度较低;对重金属含量及土壤pH 值含量影响很小,且显著提升了土壤的有机质及保肥能力。

关键词 再生水 南红门灌区 土壤质量 调查研究

中图分类号X703 文献标志码B 文章编号1673 - 4637(2011)02 - 0024 - 04

北京市再生水因其资源丰富、成本低廉、就地可取等优势条件,加上污水处理厂技术改造,再生水品质大幅提高,目前已经成为北京水资源的重要组成部分,大大缓解了极度缺水的局面,对保障首都经济社会的稳定发展起到了非常重要的作用,意义深远。世界上一些发达国家如美国、以色列、加拿大等广泛利用再生水灌溉农作物[1],由于再生水研究方面的复杂性,几十年来国外对其经济可行性、危害性等方面开展了长期大量的深入研究[2-3]。

北京市污水灌溉已有30 余年历史,研究结果表明,污水灌溉对农作物有明显增产作用[4],但是长期灌溉会导致农作物有害物质含量的积累,直接威胁人体健康[5-6]。国内再生水回用起步较晚,北京市2002 年率先在大兴区建成北野厂(现称南红门灌区)再生水灌区,同时开展了再生水方面的研究。笔者在南红门灌区选择具有代表性的典型农田,对土壤质量变化情况进行分析研究,以期为再生水相关研究提供借鉴。

1 采样点布置

为了突出对比效果,采样时针对灌溉水来源不同,选取3 种典型灌溉方式的地块进行取样(见图1),即:再生水灌溉、井渠混灌、井水灌溉,每种灌溉方式取2 个不同样点进行分析,并且在每个采样点取2 个样品做重复实验,以保证测试结果的准确性。在大兴南红门灌区共选择6 个行政村的农田作为样点进行采样(见表1),采样时用GPS 定位样点坐标,同时记录样点周围地物分布特征,以便进行对比分析。采样时间为10 月中旬小麦出苗后的农田。

结合灌区实际情况,在选定的田块中利用对角线采样法进行样点布置:从10 m×10 m的正方形4 个顶点和中心点共5 处各采取样品进行混合。在各采样点取耕层(0~20) cm 深土壤,将各样点样品充分混合后采用四分法留取1000 g土壤样品。

表1 大兴南红门再生水灌区采样表

2 样品处理及测试

土壤样品取回后及时进行风干,然后采用四分法分取250 g样品,放在木板上用圆木棍辗碎,使土样全部通过2 mm孔径的尼龙筛,封存备用,其中重金属测试要通过0.5 mm孔径的尼龙筛。

重金属测试称取0.5 g土样微波消解、定容并适当稀释,采用德国斯派克等离子体发射光谱仪SPECTROCIROS VISION 进行分析;电导率采用带自动温度补偿功能的上海雷磁DDS-307A 型台式电导率仪,用常规方法以5∶1 的水土质量比浸提过滤,过滤的浸提液进行测试;pH 值采用带自动温度补偿功能、精度为0.01的雷磁PHS-3D 型台式pH 计测试;阴离子采用美国戴安DX320 专业型离子色谱仪进行测试。分析过程所用试剂均为优级纯,所用的水均为超纯水。

3 结果分析

3.1 土壤盐分分析

土壤盐分过高会不同程度地影响作物生长、产量、品质,破坏土壤结构,加快土壤盐渍化,这是因为人类开发利用不当,导致土壤形态向不利于人类的方向发展,尤其是发展灌溉事业以来[7]。当前,全球盐碱地面积已达9.5 亿hm2,中国盐渍土面积约1.0 亿hm2,并且潜在盐渍化土壤约0.17 亿hm2 [8],形势非常严峻。因此国内外学者对灌溉水的盐分十分重视。

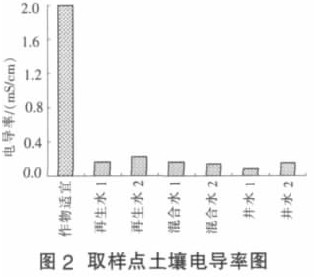

土壤盐度测定采用电导法,较之质量法具有简便、快速、工作量小等优点[7-8],目前国外刊物直接用电导率表示土壤盐渍程度的情况较为常见[9]。

各种作物萌芽后对土壤盐分的耐盐性[10]有很大差距,常规作物耐盐性在(1.0 ~ 8.0) mS/cm,美国盐渍土分类标准给出作物适宜范围[1]为(0 ~ 2) mS/cm,划分盐土与非盐土的界限为4 mS/cm。

本次测试结果(见图2)表明,再生水灌溉土壤平均电导率(0.190 mS/cm)比混合灌溉(0.150 mS/cm)高26.75%,比井灌区土壤(0.119 mS/cm)高59.91%。虽然再生水灌溉盐分含量高出不少,但是分析采样点可以看出,本次采样的井水灌溉区域历史上一直是井水灌溉,未用污水灌溉过,而再生水灌溉的2 个采样点,经历了30 a的污水灌溉,已经是轻度盐渍土[11],且结合当地地势地形条件,土壤盐渍化有可能是因为当时大水漫灌使地下水位上升引起的[4],因此采样点所处的北野厂再生水灌区2002 年建成以来,土壤盐分已有明显下降,目前盐分即使比井灌区稍高,但是总体含量仍处于作物适宜范围内,且远低于作物耐盐临界值。

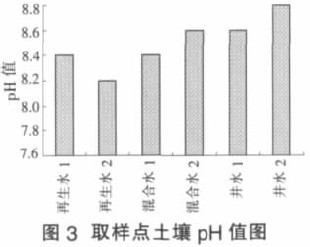

3.2 土壤碱性分析

pH 值对土壤中养分存在的形态和有效性,对土壤的理化性质、有机质的合成与分解、氮磷等营养元素的转化与释放,以及植物的生长发育都有很大影响。通过分析发现,再生水灌溉土壤的pH 值与井灌区土壤差距不明显,耕层土壤pH 值浮动范围在8.2 ~8.8 之间,呈弱碱性,平均值为8.6,均在作物适宜生长范围(6.0~9.0)内(见图3)。

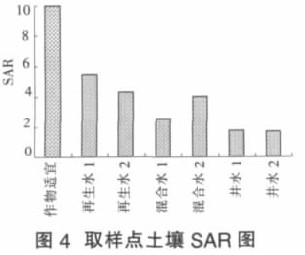

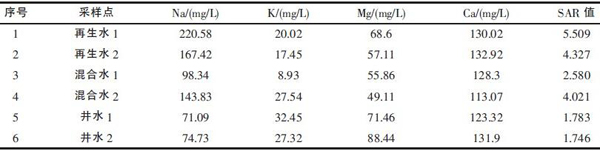

土壤碱化作用取决于土壤溶液中的钠吸附比(SAR),它表示钠离子与土壤中存在黏粒反应时的相对活性,是第一个用于评估由钠离子引起的潜在损伤的指标。一般灌溉水中钙的含量及酸碱度都会影响SAR 的值(图4)。

由分析结果可以看出,再生水灌溉土壤的钠吸附比明显比井灌区高,与实验模拟结果一致[12],平均比混合水灌溉土壤高49%,是井灌区土壤的2.78 倍,表明再生水灌溉对土壤碱性有一定影响,同时从表2 可以看出, 6 个采样点的钙、镁离子浓度差异不大,而钠离子有明显差异,表明再生水长期灌溉对钠离子的累积效应比较明显,实验室模拟与此取得了相似结果[13]。但总体而言, SAR 值与作物适宜范围0~10 相比仍处于较低范围,由此可见,再生水灌溉土壤中碱性的危害程度较低。

表2 采样点土壤阳离子浓度

3.3 土壤氯离子分析

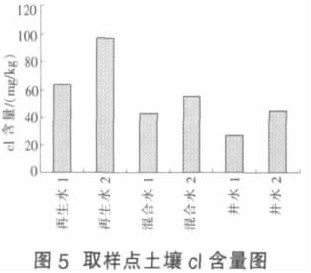

氯是植物必需的7 种微量元素之一,是植物体中含量最高的微量元素,不同植物的耐氯能力不同,一般可以分为耐氯强(大于600 mg/kg)、中上〔(450~600) mg/kg〕、中下〔(300~450) mg/kg〕和弱〔(150~300) mg/kg〕4 个级别,土壤中氯离子浓度超过界限值,作物就会出现与钠离子过多一样的叶边缘和叶尖烧灼或坏死斑点。同时氯离子在土壤中迁移能力很强,易受土壤淋洗损失,对地下水质有一定的威胁,因此氯离子在土壤中的浓度常有很大的变异性(见图5)。

由分析测试结果可以看出,再生水灌溉的土壤氯离子浓度(80.65 mg / kg)有所升高,平均比混合灌溉土壤含量(49.07mg/kg)高出63.03%,比井灌区土壤(36.13mg/kg)高出123.22%,土壤氯离子浓度呈现出由井水灌溉到再生水灌溉逐渐升高的趋势,表明再生水灌溉仍不断有氯离子输入。但是总体来说,再生水土壤氯离子含量仍远低于敏感作物的临界含量范围,对作物影响程度很小。

3.4 土壤肥力分析

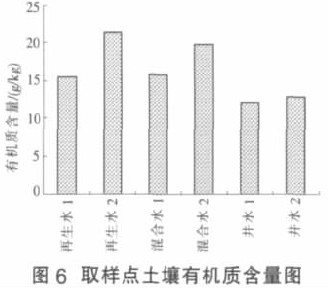

土壤有机质含量分析结果表明,再生水灌溉土壤有机质平均值为18.4 g/kg,远远超出永定河50 年代背景值(9.5 g/kg),比混合灌溉土壤(17.75 g/kg)有机质含量增加3.66%,比井水灌溉土壤(12.35 g/kg)增加48.98%,并且再生水与混合灌溉区土壤有机质均达到土壤肥力分级指标Ⅰ类标准,表明再生水灌溉显著提升了土壤有机质含量(见图6)。

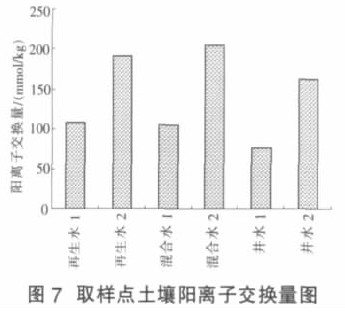

土壤阳离子交换量(CEC)是评价土壤保肥供肥能力的一个重要指标,取决于土壤中存在的黏粒和有机质的类型和数量,是土壤缓冲性能的主要来源,也是改良土壤和合理施肥的重要依据。CEC 分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ3 个级别,本研究中再生水与混合灌溉土壤CEC 平均值处于Ⅱ级中等肥力,井水灌溉土壤为较差水平,同时再生水灌溉土壤CEC 平均值(155 mmol/kg)比井灌土壤(119.65 mmol/kg)高29.54%,表明再生水灌溉对土壤具有较好的保肥能力(见图7)。对比CEC 和有机质含量可以看出,6 个采样点的指标含量具有很好的一致性。

3.5 土壤重金属含量分析

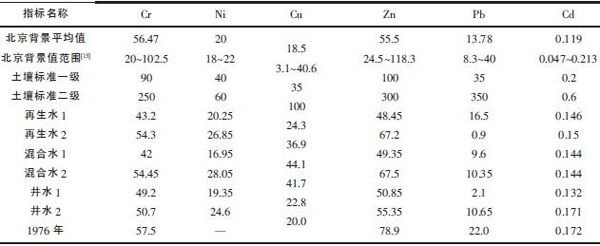

重金属污染对土壤危害巨大,但是短期内再生水灌溉对土壤累积效应并不明显[13]。对不同灌溉水类型的土壤测试结果如表3 所示,可以看出,Cr 含量在不同土壤里含量差异很小,分布比较均匀,且含量均低于北京市土壤背景值范围;再生水灌溉土壤中Ni、Cu、Zn、Pb 含量比井水灌溉对照区的土壤含量均略高,分别高出7.2%,1.93%, 8.9%, 36.5%,且Ni、Cu、Zn 比北京市背景值略高,表明再生水灌溉区土壤比井灌区土壤这几种重金属有一定积累,但积累量值很小,且重金属也有可能是几十年的污水灌溉积累的。而所有采样点土壤的Cr、Pb、Cd 含量均低于北京市背景值。

表3 重金属分析测试结果

与20 世纪70 年代中期凉水河灌区的调查结果相比,采样点重金属Cu 平均含量增加了53%外,其余重金属平均含量均有不同程度下降。结果表明,南红门灌区停止污水灌溉后,采样区域土壤重金属的输入量应该是小于输出量,重金属含量总体未呈现上升趋势。

综合评价结果:所有监测点重金属铬、镍、锌、铅、镉含量全部达到土壤质量标准一级;铜元素达到土壤二级标准,总体来说,所有监测点土壤重金属均达到国家土壤二级标准。表明土壤重金属并未产生累积而对灌区产生不利影响。

4 结论与建议

通过对典型再生水灌区土壤样品的采集与对比分析,结果表明,再生水灌溉土壤平均电导率比混合灌溉高26.75%,比井灌区土壤高59.91%,但总体含量处于作物适宜范围内,且远低于作物耐盐临界值。

土壤钠吸附比在再生水灌溉条件下明显比井灌区高,再生水灌溉对钠离子与氯离子的累积效应相对比较明显,但SAR 及氯离子含量与作物适宜范围相比仍处于较低范围,其危害程度仍较低。

再生水灌溉显著提升了土壤有机质含量,比井水灌溉土壤增加48.98%,阳离子交换量相应增加了29.54%,表明再生水灌溉对土壤具有较好的保肥能力。

重金属分析除Ni、Cu、Zn 总体含量比北京市背景值略高外,其余均低于背景值,与20 世纪70 年代结果相比,除Cu 含量有增加外,其余重金属平均含量均有不同程度下降,所有监测点土壤重金属均达到国家土壤二级标准。表明土壤重金属并未产生累积而对灌区产生不利影响。

参考文献

[ 1] Guidelines for Water Reuse ( U.S. EPA) . U.S. Agency for international development Washington, DC. 2004.9.

[ 2] G. Stuart Pettygrove, Irrigation with reclaimed municipal wastewater-a guidance manual [M] . lewis publisher.inc,1985.

[3] 王焕校.污染生态学[M] .高等教育出版社, 2000.

[4] 董克虞,杨春惠,林春野.北京市污水农业利用区划的研究[M] .北京:中国环境科学出版社,1993.

[5] 马吉珍.污水灌溉对蔬菜中N、Fe、Zn、Mn 含量的影响[J] .山西水利科技,1996,(114): 96-99.

[6] 刘丽.小凌河污水灌溉对水稻作物影响的分析[J] .辽宁城乡环保科技,1999, 19 (1): 43-46.

[7] 王遵亲.中国盐渍土[M] . 北京: 科学出版社, 1993: 203.

[8] 吕贻忠,李保国. 土壤学[M] . 北京: 中国农业出版社,2006: 356-357.

[9] TAM N F Y, WONG Y S. Variations of soil nutrient and organic matter content in a subtropical mangrove ecosystem [J] . Water, Air and Soil Pollution, 1998, 103: 245-261.

[10] Maas, E.V. and G. J. Hoffman. Crop Salt Tolerance - Current Assessment [ J] . American Society of Civil Engineers, Proceedings of the Irrig. and Drainage Journal 1977,103 (IR2) :115-134.

[11] 曹洪法,徐云麟,王国强. 北京东郊污水灌溉对土壤盐分积累影响的研究[J].环境污染治理技术与设备,1980:(07).[12] 徐小元,孙维红.再生水灌溉对典型土壤盐分和离子浓度的影响[J].农业工程学报,2010:(05).

[13] 魏益华,徐应明,周其文. 再生水灌溉对土壤盐分和重金属累积分布影响的研究[J] .灌溉排水学报,2008:(3).

作者简介:师彦武(1976—),男,工程师。

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口