摘要:论述了我国地下水开发利用中出现的区域地下水位下降、地下水资源枯竭、地下水水质恶化、海水入侵、地面沉降、地面裂缝和地面塌陷等水利环境问题,并提出了对策与建议,以期达到环境保护成为社会发展过程中的一个重要组成部分。

关键词:地下水;开发利用;水环境问题;人类活动;对策;环境保护

中图分类号:X141 文献标识码 :A

1 引言

地下水是一种宝贵的自然资源,,又是环境构成的基本要素。它是自然界水循环的重要组成部分,是人类赖以生存和社会发展的重要基础,与人类活动和生存息息相关。当前人类开发利用地下水资源,一方面满足了自身物质文明的需要,另一方面又在改变和破坏自然环境的平衡。随着生产的发展,这种开发利用地下水资源而引起环境恶化的问题将日益严重。如区域地下水位下降、地下水资源枯竭、地下水水质恶化、海水入侵、地面沉降、地面裂缝和地面塌陷等,不仅严重影响国民经济的发展,而且危及人类自身的生存。与此同时,地下水与其周围介质的物理化学作用过程十分复杂,其进程往往十分隐蔽和缓慢,以上不良环境问题,既不容易及早发现,又难以在较短时间内治理奏效。为此,怎样合理开发利用地下水资源及其保护自然环境,既是地质科学研究的重大课题,也是当前人们所关注的社会问题。

2 地下水开发利用中的问题

2.1 区域地下水位下降问题

由于我国经济建设的快速发展,人们对水的需求日益增加,地下水资源因缺乏有效管理、无节制地长期过量开采,造成地下水位区域性下降。根据《中国水资源评价》,我国北方平原在20世纪70年代以前,不少地区承压地下水可喷出地表,并且形成了许多著名的大泉,如济南“趵突泉”、北京玉泉山、山西太原“晋词泉”、河南辉县“百泉”和河北邢台“百泉”等。由于过量开采地下水资源,目前有些大泉已遭到不同程度的破坏。截止1999年底,华北地区已形成浅层地下水降落漏斗46个,漏斗总面积达1.6万km²,漏斗中心水位埋深15~45m(近年来又有不同程度的发展)。除此之外,长江三角洲地区因长期过量开采第二含水层水量近4´ 100000000 t,已形成苏州、常州、无锡区域地下水位下降,漏斗中心地下水位下降速率为1~2m/a。松辽平原的大庆市已形成近4000km² 的地下水位下降漏斗,下降速率为11m/a 。沈阳、哈尔滨、长春亦出现了埋深大于200m的地下水位下降漏斗;西北地区的黑河流域的金塔盆地、武威盆地和酒泉盆地、敦煌灌区、双塔灌区等;新疆哈密盆地、吐鲁番盆地等,均已出现区域性地下水位下降。

此外,在干旱地区,由于地下水与地表水联系密切,当地下水资源过量开采时,就会造成区域地下水位大幅度下降,地表水消失,包气带增厚,草场、土地退化和沙化,导致绿洲面积减少。如内蒙古东部的科尔沁草原,20世纪60年代沙漠化土地面积只占该草原所在盟的14.3%,由于地下水资源过量开采,到70年代中后期,沙漠化土地面积已扩大到50.2%,生态平衡被严重破坏。解决办法可通过调整开采含水层层次,控制开采量和进行人工回灌等措施,使水位回升。

2.2 地下水水质恶化

随着经济的高速发展和城市人口的急剧膨胀,近些年由于工业及生活废水大量不合理的排放,而治理设施跟不上发展要求,从而导致城市地下水遭到不同程度的污染。与此同时过量开采地下水,致使地下水动力场和水化学场发生改变,也会造成地下水某些物理化学组分如微生物含量增加,而引起水质恶化。

根据国家环保局发布的2001年全国环境状况报告,全国废水排放量为650亿t,其中工业废水400亿t,生活废水250亿t。例如淄博市临淄区建有齐鲁石化公司所属炼油厂、橡胶厂、化肥厂、30万吨乙烯等特大型企业和电力、造纸、机械等企业,工业污染排放量达3335.6 ´ 10 m³/a,其中仅有1470×10 m³/a通过管道排入小清河后入渤海,其余污水仍在当地排放,使得区内地下水的石油类如NO¯ 、NO¯ 、CI¯ 、SO² 含量大大提高,一部分水点超过饮用水标准。

目前我国东部的哈尔滨、鞍山、齐齐哈尔、天津、北京、济南、潍坊、上海、合肥、福州、温州等23座城市;西部的西安、宝鸡、太原、兰州、天水、陇西等六座城市,以及西南的昆明、成都、贵阳、安顺等城市,地下水水质不同程度的受到硝酸盐、氰、酚、有机磷等有害物质的污染。其中尤以沈阳、太原、包头、北京、西安等大城市较为严重。

2.3 海水入侵

在近海(或干旱内陆)地区取水,由于过量开采地下水而改变其水动力条件,造成地下水位过分下降,常常会带来海水(咸水)入侵,使水质污染,这种事例在国内外屡见不鲜。如我国北方沿海某城市的水源地,在1964年以前,咸水分布范围离水源地2km,随着地下水的开采,到1970年4月,离水源地仅1km,水质已经被污染,水量也有所减少(1959年单井出水量为46 m³/h,至1970年初减至20 m³/h,小者不足10 m³/h)。调查结果表明,根本原因在于强烈地开采地下水。

我国海岸线长达18000余公里。滨海地区人口密集、经济迅速发展,对地下水需求量日益增加。过量开采地下水,导致海水向滨海淡水含水层入侵,地下水质恶化加剧。如大连、秦皇岛、天津、青岛、烟台、漳州、福州、广州、莱州湾等均已先后出现海水入侵。以莱州湾入侵面积最大,其中1989年,莱州市为202km² ,龙口市80km² ,寿光县23km² ,另外还波及到利津、恳利、东营、广饶等地。天津市因海水入侵,防浪堤增加,滨海平原潜水位抬高,加重土壤盐渍化、沼泽化,海河泄洪能力降低,如遇较大洪水,市区淹没风险加大等。

2.4 地下水资源枯竭

在地下水实际开发过程中,当单井的抽水量大于其出水能力,整个井场的开采量超过了水源地可能的补给保证时,开采区的动水位将大幅度下降。这种过量开采的初期将会出现少数水井的吊泵及枯井(超过设计降深),最终将导致整个水源地疏干,造成地下水资源枯竭。1956年对上海市1 100余眼水源井的调查资料表明,由于过量开采,近300眼井已先后吊泵报废。

2.5 地面沉降

地面沉降指在自然或人为超强度开采地下流体(地下水、天然气、石油等)等造成地表土体压缩而出现的大面积地面标高降低的现象。地面沉降通常产生在大陆沉积物比较发育的地区,如大河下游的近海冲积平原或在巨厚松散沉积物发育的大型盆地。由于这些地区的城市规模巨大,工农业集中,大量开采地下水使地下水压力降低,松散沉积物被压缩,即地下水与沉积物的压力失调,从而产生了地面沉降。

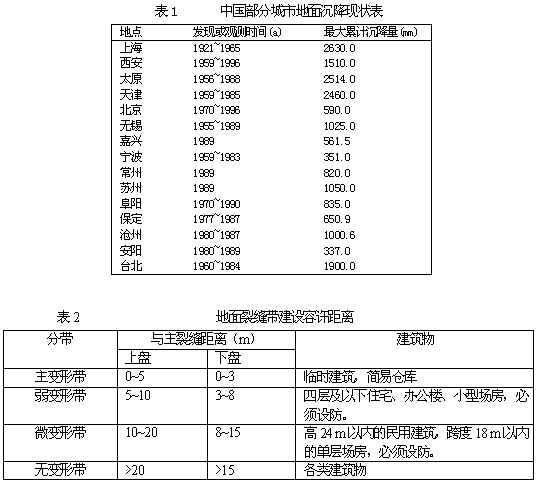

据不完全测定,全国已陆续发现具有不同程度的区域性地面沉降的城市有30多座,包括西安、上海、天津、太原、无锡、嘉兴、宁波、常州等(表1)。如西安市用水主要开采深100~300m的承压水,1972年~1983年,最大累计沉降量777毫米,平均每年30~50mm的沉降中心有5处。到1989年最大累计沉降量已达1.51m,沉降量100mm的范围达200 km²。上海市自1860年开凿第一口深井开采地下水以来,至今已增至1 100多眼,日开采地下水量达到65万t,因此,在市区及近郊已形成地下水面降落区,中心水位最大降深在海平面以下30~40m,在地面也形成了与地下水面降落区相似的碟形沉降洼地,最大的沉降量为2.63m。这些都与地下水开采量有直接的对应关系。

地面沉降具有成生缓慢、持续时间长、影响范围广、成因机制复杂和防止难度大的特点。而我国城市地面沉降的最主要原因是城市发展对地下水的长期超强度的开采,将含水层和相邻非含水层中空隙水压力减少,土的有效应力增大,产生压缩沉降。因此,加强城市地下水资源管理的力度,是遏制城市地面沉降发展的有效途径。为了做好地面沉降的防治工作,应搞好规划,精心设计、精心施工,并设置区域性的观测网,对开采量、水位及地面标高进行长期的系统监测。

2.6 地面塌陷

地面塌陷是隐伏的岩溶洞穴,在第四纪土层覆盖以后,在自然或人为活动的作用下产生的塌陷现象。地面塌陷有岩溶塌陷和非岩溶塌陷两种。截止1999年统计,全国有24个省发现岩溶塌陷,其中以桂、湘、川、赣、滇、鄂等省最为发育;25个城市有岩溶塌陷发育,其中包括贵阳、昆明、杭州、武汉、南京、南宁六个省会城市。岩溶塌陷点达800处以上,塌陷坑总数超过3万个,给建筑物和生命线工程造成了严重威胁。如1988年4月河北省秦皇岛市柳江水源地塌陷,面积达34万m²,出现塌坑286个,最大直径12m,深7.8m;1988年5月武汉市陆家街塌陷,黑龙江七台河市塌陷等等,都是由于过量开采地下水、地下土质疏松、地下溶洞塌陷等原因而发生的,造成了很大的损失。

非岩溶塌陷,主要是矿山采空和煤层自然引起的地面塌陷。如安徽铜陵铜矿区,山西平朔煤矿区、大同煤矿区,宁夏中卫南煤矿区、石咀山煤矿区等。安徽省铜陵市铜矿区,曾因抽排地下水,使市区20多万m²内出现地面塌陷,陷坑直径数米,深不见底,陷坑周围地裂缝断断续续长达200多m,导致1000多户人家的5万多m²房屋受到破坏,地下供水、供气、排水管道也遭受破坏。

岩溶塌陷受控于岩性、构造、岩溶发育状况、上覆第四纪松散层性质、厚度和水动力条件等。而隐伏岩溶的发育是形成岩溶塌陷的基础,而人类过度抽、排岩溶区地下水是导致塌陷的根本因素。

2.7 地面裂缝

自20世纪60年代起,我国先后在一些地区发生了地面裂缝问题,如西安、兰州、大同、太原、泰安、沧州、青岛等200多个县市相继发现地裂缝757处,最严重的西安市年经济损失数亿元。西安市区有七条明显的地裂缝和三条隐藏的地裂缝,总体走向NE70º,呈雁行排列,裂口上宽下窄,可见深度达11m,范围达110 km²。从地裂缝的走向、形态来看,与西安-----临潼断裂一致,说明构造活动是地裂缝发育的基础。从近期大量抽汲地下水,造成地下水位下降,并与地裂缝快速发展在时间上的吻合来分析,抽汲地下水是地裂缝发生和发展的直接诱因。

对于地裂缝目前尚无抵抗地裂缝的工程措施,只能避让。吴嘉毅、廖燕鸿等研究提出了地裂缝及其两侧进行工程建设的具体建议,见表2。

3 对策与建议

综上所述, 地下水资源不合理利用是造成水环境问题的主要原因。切实解决好地下水资源开发利用与水环境保护的矛盾与问题,是我国面临的一项长期而艰巨的任务。

3.1 加强地下水资源管理,建立健全减灾工作的政策法规体系。

加强地下水资源管理,健全监督体制,规范人类活动的方式,达到延缓或消除水环境灾害对社会经济的影响。为此应加快制定《中华人民共和国环境灾害防治条例》及其配套法规、规章和有关行业标准,将水环境灾害防治监督管理体系延伸到地、县,严格执法,加强监督,有效控制不合理的工程和经济活动,大幅度减少人为活动诱发的水环境问题。

3.2 加强地下水科学研究和监测工作,,实施一些预防措施。

区域地下水位下降、地面沉降、岩溶塌陷和地裂缝等与城市超采地下水有关。因此,为了保护地下水资源,防止地下水过量开采,就必须加强地下水科学研究和监测工作。要研究开采条件下地下水资源的评价和水环境问题,制定合理开发利用地下水的规划,建立统一的地下水位、水量和水质以及地面变形的监测网站,及时掌握和预报地下水的动态变化,为保护地下水资源和水环境提供科学的依据。此外,要利用大气水、地表水和地下水相互循环转化以及地下水运动缓慢的特点,充分蓄积天然降水,多渠道引蓄洪水,回灌补给地下水,有条件的地方可修建地下水库,从而达到涵养水源,有效控制利用水资源的目的。

沿海三角洲和滨海平原地区,应严禁大量抽取地下水,以防超采引起地下水大幅度下降,导致海水入侵而污染地下水,造成环境公害。对此,加强地下水开采的宏观调控作用,根据水资源条件,规划地下水开采层位、压缩地下水开采量、合理调整开采方式和开采井的布局,实施地下水动态监测。地下水开采,必须做好勘查试验工作,并严格按照允许开采量进行开采,抽排地下水时,要作好防范工作。

3.3 加强科普宣传教育工作,提高全民的水环境意识。

通过各种途径,积极开展水环境问题的宣传、普及教育,提高公众的环境保护意识和减灾意识,调动全社会的力量,开展和做好保护地下水资源工作。

参考文献

[1] 朱大奎. 环境地质学[M]. 北京:高等教育出版社,2000

[2] 范宝俊主编. 中国自然灾害与灾害管理[M]. 哈尔滨:黑龙江教育出版社,1998

[3] 左建等主编. 工程地质及水文地质 [M]. 北京:中国水利水电出版社,2004

[4] 赵惠君.城市水利环境问题及对策[J]. 长江职工大学学报,2001,18(2).13~15

[5] 杨计申. 环境地质及环境工程地质问题[J]. 水利水电工程设计,1996,56(4),49~52.

[6] 黎青宁. 地面变形地质灾害问题[J]. 水文地质工程地质,1990,17(4),32~34

Environgeologic Geological Hazards and Study of Protection and Control of the Disasters

Sheng Haiyang

( Huanghe Hydraulic Polytechnic Institue ,Kaifeng 475001)

Abstract This article discausses the main environgeologic geological hazards and their relevance ,puts forward the measures of protection and control of geological disasters , in the hope that the protection of geological environment can become an important part of the process of the social development .

Key words underground water ; development utilize ; environmental problems of water resources ;

human activities ; provention and control ;protection of geoenvironment

作者简介:盛海洋,男,(1963-),陕西宝鸡人,副教授,主要从事水文地质教学与研究工作。

作者单位:黄河水利职业技术学院

用户登录

用户登录  新用户注册

新用户注册