中水回灌的水质标准比较分析

关键词:回灌 方法 标准

中水回灌可增加地下水资源储量, 对解决北京水资源问题具有重要战略意义。但要保证中水回灌不污染地下水, 解决中水回灌技术和水质标准问题成为关键所在, 也是有效实施中水回灌的保障。

1 地下水回灌方法

地下水回灌的方式主要有2种:一种是在透水性较好的土层上修建沟、渠、塘等蓄水建筑物, 利用水的自重进行回灌;另一种方式就是井灌。前者是人工回灌的最简单形式。后者适合于地表土层透水性较差和回灌承压含水层, 或要解决寒冷地区冬季回灌越冬问题等情况。人工回灌地下水发展历史不长, 现在国际上将地下含水层的人工回灌和再利用通称为ASR(Aquifer Storage and Recovery,简称ASR)技术, 其基本过程为收集雨水、废水—预处理—回灌—抽取—再利用。如饮用、灌溉等。

2 中水回灌技术与工艺

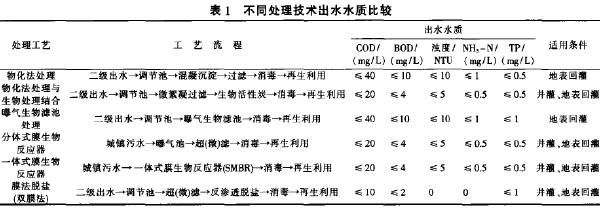

中水经进一步处理回灌地下含水层已在国内外广泛应用。中水处理的技术可组合成不同处理工艺流程, 满足污水处理厂出水水质及回灌地下的水质要求。下表是不同处理工艺的出水水质比较, 方法包括传统的物化法、生物处理和生物膜法(简称MBR)等。结合水质要求和处理运行成本等因素, 可选择不同处理技术和工艺。

3 中水回灌水质标准

中水回灌虽然可以实现水资源回用等多种目标,但其安全性始终是人们担忧的问题。通过制定严格的回灌用水水质标准或指南来提高回灌后地下水安全系数, 是世界各国普遍采用的方法。我国中水回灌起步晚, 中水回灌水质标准正处于不断完善的过程中。

|

|

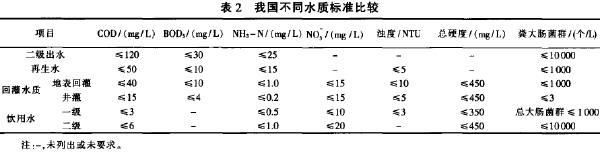

3.1 我国中水回灌水质标准

2005年, 国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布了《城市污水再生利用地下水回灌水质标准》(GB/T19772-2005), 对地下水回灌水质标准和检测方法做了明确规定。

对利用回灌井直接回灌地下储水层的方式, 回灌中水的水质在生物和化学特性方面要相当于或不劣于现有的地下水质, 混合后的地下水质应接近饮用水标准(生活饮用水卫生标准GB5749-1985);对于流域水体漫流下渗方式, 回灌水质应有地表水类标准(地表水环境质量标准GB3838-2002)。污水处理厂处理后的二级出水, 经过进一步处理即可达到地表水饮用水标准(地表水环境质量标准(GB3838-2002)中Ⅱ类水质标准), 符合国家标准化管理委员会对于回灌地下水源的水质标准, 可以作为回灌地下的水源。

3.2 国外中水回灌水质标准

再生水补给地下水在国外已有较长的历史, 美国早在1970年就开始使用再生水补给地下水, 以防止海水入侵和地下水位的下降。随着世界性大规模水资源短缺和水污染的加剧, 美、法、德、以色列等发达国家都在应用中水回灌。

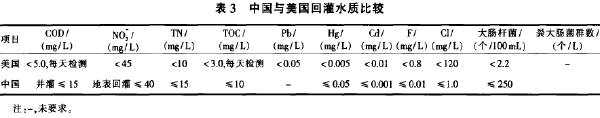

美国加州的标准以其严密与科学得到了世界各国广泛的认可。1976年加州公布了第一个污水回灌地下的水质标准草案, 草案规定回灌污水在经过二级处理后必须再经过滤、消毒和活性炭吸附等深度处理, 在回用前必须在地下停留6个月以上。水的注入点离地下水位至少3m, 抽水点离注入点水平距离至少150m,抽取水中的回灌水不能超过50%。COD和TOC要求每天检测, 其他每天检测的项目包括苯和四氯化碳等,目的在于控制有机污染物进人作为饮用水源的地下含水层。

德国一般要求回灌水应优于当地的地下水水质。在柏林地区, 要求污水处理厂三级处理出水再经深度处理和土壤含水层处理后, 最终同地下水混合的水中DOC应小于3mg/L,AOX应小于30mg/L。其他国家多以饮用水水质标准作为中水回灌水质要求。

3.3 存在的差异

中水回灌地下含水层虽可增加地下水资源储量,但存在污染地下水质和引起人体健康和环境风险问题。因此, 制定严格的回灌中水水质标准和加强监测十分必要, 是中水回灌安全的重要保障。与世界其他国家相比, 我国对于回灌地下水的中水水质和监测要求偏低。

(1)回灌水质标准偏低。与其他国家标准相比较,我国回灌水质标准偏低。回灌水质部分指标比我国饮用水水质标准偏低, 而国外基本要求是回灌水质达到饮用水标准。同时, 我国饮用水中有部分指标缺失,如没有TOC的标准等, 因此不推荐作为中水回灌水质参考。

(2)监测要求偏低。我国对地下水回灌项目分为基本控制项目和选择控制项目, 对基本控制项目要求每天监测, 对选择控制项目则只要求半年监测1次。我国虽然将有机污染物如农药和重金属列人控制项目, 但只作为选择控制项目, 监测要求为半年1次, 标准较低。这加大了回灌的环境与健康风险。中水回灌应提高对环境风险较高控制项目的监测频率,以便掌握地下水水质变化, 及时化解风险。

参考文献

[1]石秋池.国外回收水再生利用水质标准和处理要求[J].中国水利, 2003,6:26-28.

[2]聂梅生.美国污水回用技术调研分析[J].给水排水,2001,127(19):1-3.

[3]何星海, 马世豪.再生水补充地下水水质指标及控制技术[J].环境科学,2004, 25(5):61-64.

[4]郭金敏, 田长勋, 刘书芳.地下水回灌与再利用[J].资源节约与利用,2000,2:38-39.

[5]谢娟, 姜凌, 李泉.地下水人工补给水质的研究——以西安市回灌为例[J].西安工程学院学报,2004,24(4):67-72.

[6]王新娟, 谢振华, 周训, 邵景力.北京西郊地区大口井人工回灌的模拟研究[J].水文地质工程地质,2005 ,1:70-84.

[7]全贵蝉, 赛兴超, 昊天宝, 等.城市污水地下回灌深度处理技术[J].中国环境科学,1999,19(3):219-222.

[8]成徐洲, 吴天宝, 陈天柱.城市污水地下回灌技术现状与发展[J].中国给水排水, 1999,15(6):20-21 .

[9]云桂春, 皮运正, 胡俊.浅谈再生污水地下回灌的健康危害风险[J].给水排水, 2004,30(4):7-10.

作者简介:柳文华(1976-), 女, 工程师。

来源:《北京水务》2007.4

|

延伸阅读

|