内稳态生物和非内稳态生物

内稳态(homeostasis)机制,即生物控制自身的体内环境使其保持相对稳定,是进化发展过程中形成的一种更进步的机制,它或多或少能够减少生物对外界条件的依赖性。具有内稳态机制的生物借助于内环境的稳定而相对独立于外界条件,大大提高了生物对生态因子的耐受范围。

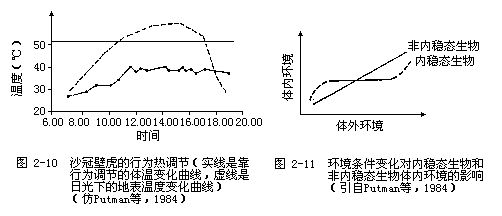

生物的内稳态是有其生理和行为基础的。很多动物都表现出一定程度的恒温性(homeoth-ermy),即能控制自身的体温。控制体温的方法在恒温动物主要是靠控制体内产热的生理过程,在变温动物则主要靠减少热量散失或利用环境热源使身体增温,这类动物主要是靠行为来调节自己的体温,而且这种方法也十分有效。图2-10是沙冠壁虎(Dipsosaurus dorsalis)在白天期间的行为热调节过程,不难看出,依靠行为机制也能保持相当恒定的体温。可见,恒温性决不仅仅是恒温动物的特点。除调节自身体温的机制以外,许多生物还可以借助于渗透压调节机制来调节体内的盐浓度,或调节体内的其他各种状态。

维持体内环境的稳定性是生物扩大环境耐受限度的一种主要机制,并被各种生物广泛利用。但是,内稳态机制虽然能使生物扩大耐受范围,但却不能完全摆脱环境所施加的限制,因为扩大耐受范围不可能是无限的。事实上,具有内稳态机制的生物只能增加自己的生态耐受幅度,使自身变为一个广生态幅物种或广适应性物种(eurytopic species)。

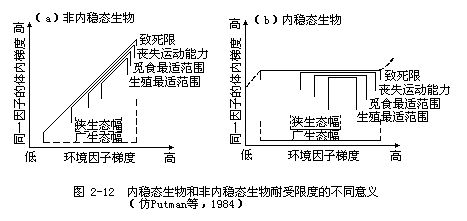

依据生物对非生物因子的反应或者依据外部条件变化对生物体内状态的影响,可以把生物区分为内稳态生物(homeostatic organisms)和非内稳态生物(non-homeostatic organisms)(图2-11)。这两类生物之间的基本差异是决定其耐受限度的根据不同。对非内稳态生物来说,其耐受限度只简单地决定于其特定酶系统能在什么温度范围内起作用。对内稳态生物来说,其内稳态机制能够发挥作用的范围就是它的耐受范围(图2-12)。

总之,生物对不同非生物因子的耐受性是相互关联的。可以借助于驯化过程而加以调整,也可在较长期的进化过程中发生改变。内稳态机制只能为生物提供一种发展广耐受性的方式。

|

延伸阅读

|

|