生物保持内稳态的行为机制

在外界条件的一定范围内,动物和植物都能利用各种行为机制使体内保持恒定性。虽然高等植物一般都不能移动位置,但许多植物的叶子和花瓣有昼夜的运动和变化。例如豆叶的昼挺夜垂的变化或睡眠运动、向日葵花序随太阳的方向而徐徐转动等。动物也常利用各种行为使自己保持一个稳定的体温。在清晨温度比较低时,沙漠蜥常使身体的侧面迎向太阳,并把身体紧贴在温暖的岩石上,这样就能尽快地使体温上升到最适于活动的水平。随着白天温度逐渐升高,沙漠蜥会改变身体的姿势,抬起头对着太阳使身体迎热面最小,同时趾尖着地把身体抬高使空气能在身体周围流动散热。有些种类则尽可能减少与地面的接触,除把身体抬高外,两对足则轮流支撑身体。这种姿势可使蜥蜴在一个有限的环境温度范围内保持体温的相对恒定性。

除了靠身体的姿势以外,动物还常常在比较冷和热的两个地点(都不是最适温度)之间往返移动,当体温过高时则移向比较冷的地点,当体温过低时则移向比较热的地点。又如:动物可在每天不同的时间占有不同的地理小区,而这些地理小区在被占有时总是对动物最适宜的。生活在特立尼达雨林中的两种按蚊(Anopheles billator和A.homonculus)就有这样的行为机制。这两种按蚊都有一种特定的空气湿度对它们最为有利,因此它们便在每天不同的时间集中在雨林内的不同高度。比较两种按蚊的行为发现,后一种按蚊对湿度的垂直梯度利用范围较窄,它们通常不会离开地面太远,而是把自己的活动局限在每天湿度较大的时候。同样,沙漠蜥(Amphibolurusfordi)也总是在一天的一定时间内才在土壤岩石表面觅食,此时的地面温度处于 43℃至50℃之间。以上谈到的几种行为机制(即身体姿势、往返移动和追寻适宜栖地)可以在很大程度上将身体内环境控制在一个适宜的水平上,并且可以大大增加生物的活动时间。

生物借助于其他的行为机制为自身创造一个适于生存和活动的小环境,是使自身适应更大环境变化的又一种方式。鼠兔靠躲入洞穴内生活可以抵御-10℃以下的严寒天气,因为仅在地下10厘米深处,温度的变动范围就不会超过 1~4℃。各种白蚁巢所创造的小环境大大减少了白蚁生活对外界环境条件的依赖性。例如,当外界温度为22~25℃的时候,大白蚁(Macroter-mes natalensis)巢内却可维持30℃±0.1℃的恒温和98%的相对湿度。实际上,白蚁巢结构本身就具有调节温湿度的作用。白蚁巢的外壁可厚达半米,几乎可使巢内环境与外界条件相隔绝,又由于白蚁的新陈代谢和巢内的菌圃都能够产生热量,这就为白蚁群体提供了可靠的内热来源。巢内的恒温则靠控制气流来调节,因为在巢的外壁中有许多温度较低的叶片状构造,其间形成了很多可供气体流动的通风管道,空气可自上而下地流入地下各室,从而使整个蚁巢都能通风。蚁巢内的湿度是靠专职的运水白蚁来调节的,这些运水白蚁有时可从地下50米或更深的地方把水带到蚁巢中来。

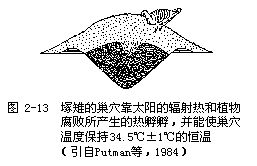

澳大利亚眼斑塚雉(Leipoa ocellata)也有类似的行为机制保持鸟巢的恒温,这种奇特的鸟不是靠亲鸟的体热孵卵(图2-13)。生殖期开始前,雄雉收集大量的湿草并把它们埋藏在大约3米深的巢穴内,不断地翻挖,通风促其腐败产热,直到使巢穴温度达到适宜时为止。然后雌雉开始产卵,此后,巢穴的温度将保持在34.5℃左右,上下波动不会超过1℃。随着夏天的到来,太阳辐射将会成为白天巢穴的主要热源,只有在夜间才需要植物腐败所产生的热量。为此,早晨雄雉在巢堆上挖掘许多通风管道,让植物腐败所产生的热由此散出,到了晚上散热口又会被堵死。随着时间的推移,腐败过程会逐渐变缓,塚雉便不得不全部依靠太阳辐射的热来维持巢穴的温度。但此时白天太阳的热量太多,夜晚植物腐败所产生的热量又太少。于是,雄雉开始在巢堆上铺上一层起隔热作用的沙子,白天可减少太阳的热力,晚上则可减少热量的散失。塚雉的孵卵时间需持续好几周,直到入秋。入秋后,不仅植物的分解热会耗尽,而且太阳的热也会逐渐减弱。为了使鸟卵能在白天最大限度地吸收热量,雄雉此时会把覆盖卵上的沙层减薄到只有几厘米厚,以便卵能接受全部热量。为了准备度过寒冷的夜晚,雄雉会把白天从巢堆上扒下的沙子薄薄地铺在地面上,待它们充分吸收太阳热量后,晚上又把这些晒热的沙子(约有20米3!)全部收集起来盖在巢穴上,以便维持夜间巢穴的温度。这种十分吃力和复杂的行为却能在整个孵化期成功地把巢穴的温度保持在34.5℃附近。

|

延伸阅读

|