|

尚未证明对人体有害

FDA这么一质疑,搞得消费者人心惶惶,大家都担心“三氏”兄弟可能有毒。

毒理学里经常用“半数致死剂量”(LD50)的概念,来衡量一种物质急性毒性程度,指的是14天内能毒死一半实验对象的物质用量,单位为毫克/千克,表示每千克体重摄入多少毫克该物质,数值越大毒性越小。以大白鼠口服实验为例,三氯生和三氯卡班的LD50都超过了5000毫克/千克,在世界卫生组织制定的划分标准中,处于微毒级别。慢性毒性和致癌性方面也没发现有什么不对劲的地方。1997年,FDA肯定了三氯生用于高露洁牙膏中对预防牙龈炎的积极作用。

洗护用品常见的抗菌成分中,三氯生算是研究比较充分的一种。FDA近期的研究发现,三氯生可能影响动物体内类固醇激素(如雌激素和雄激素)水平,但还没有迹象表明它在人体内也有类似作用,也没有其他实验数据证明它对人有害。因此,国际癌症研究机构(IRAC)和FDA这些专业机构,至今还没有对三氯生做出安全性警告或下达禁令。在洗手液、沐浴露等洗护用品中,欧洲消费者安全委员会给出的最高安全浓度是0.3%,我国也采用这一限值。只要你信得过上述业界权威,使用这类产品就无需担心。

与三氯生作用基本相同的三氯卡班,也陷入了同样的安全性争议里。但与三氯生不同的是,三氯卡班的危害性要略大一些,其危害指数(Hazard quotient)大于1。意思是说,人们日常生活所能接触到的量,如果超过了其无害剂量的最大值,就对人体确实有一定的负面影响。如此看来,三氯卡班让人放心的程度略逊于三氯生。

市面上许多洗手液打出“抗菌”招牌

抗菌皂不比普通皂更给力

既然没有颠覆“三氯生是安全的”这一结论,FDA何苦长期盯着三氯生不放,还先后向消费者发布了好几篇相关公告和资料呢?

原来,比起干扰内分泌,FDA更多的是对“三氏”兄弟的抗菌有效性不认可。早在2005年该机构就发现,含有三氯生和三氯卡班的抗菌洗手用品,并不比普通皂的除菌效果更胜一筹。2010年,FDA又再次评估了这两种物质,结论依然是“虽然没发现有什么危害,但也没发挥出抗菌优势”。

于是,FDA在2013年12月16日出台规定,要求抗菌洗护用品的生产商提供更详细的数据资料,保证其产品的安全性和有效性。此规定针对的是配合流水使用的非医用消毒卫生产品,包括抗菌皂和抗菌洗手液等,免洗消毒液、消毒湿巾不算在内。

FDA微生物学家柯林·罗杰斯博士指出,当初评估这类产品有效性的方法,是把其添加的抗菌成分拎出来,单独分析它在实验室条件下的抑菌功效,却没有测试产品在实际洗手之后,较之普通皂有什么不同。他强调,在专门评估了每种抗菌成分的基础上,这类产品还应该进行临床测试才算数。

由于抗菌皂并不比普通皂更给力,再加上FDA也有实验数据显示,三氯生促进微生物产生抗药性的可能也很大,罗杰斯对含有三氯生的洗手用品持保守意见。他简单做了个利弊分析:既然三氯生不能给消费者带来额外好处,而它对人体负面影响的测试尚没有准谱,那么这东西至少是利不大于弊的,选择普通皂或许会更踏实一些。

1997年,FDA肯定了牙膏中的三氯生对预防牙龈炎的积极作用。

美环保署担心污染环境

总的来说,作为食品药品安全的权威机构,FDA的立场倾向于“保三派”,在目前进行的实验没有明确定论之前,FDA对三氯生的态度比较温和,依旧将其作为安全化学品使用。而美国环境保护署(EPA)略倾向于“反三派”,聚焦于三氯生对环境的负面影响上。

“三氏”兄弟不溶于水,流入环境中,容易在土壤和水体中赖着不走,进而在生物体内形成蓄积效应,最终回到食物链顶端的人体内时,它们的剂量如果堆积就可能造成不利影响。目前,EPA正在针对二者可能存在的致癌性、慢性毒性、内分泌干扰性和生殖发育毒性,做更深入的探究。同时,关于“三氯生能与溶解在自来水中的氯气发生化学反应,生成可能致癌的氯仿”的流言,EPA也做了相关澄清:这些物质经下水道流入污水处理厂,经过一番净化处理后,98%左右都能被清除掉。

由于侧重点不同,美国这两大权威机构对“三氏”兄弟的态度还没统一。EPA把它们当杀虫剂来管,通过评估杀虫剂影响环境的方式,记录这两种物质的有关数据。FDA则在笼统层面上,按非处方药的规矩来管理,重点研究它们对人身健康的影响。尽管两个机构都还没有找到确凿的证据支持各自的立场,但通过共享信息的方式,消费者能够更全面地了解三氯生和三氯卡班。

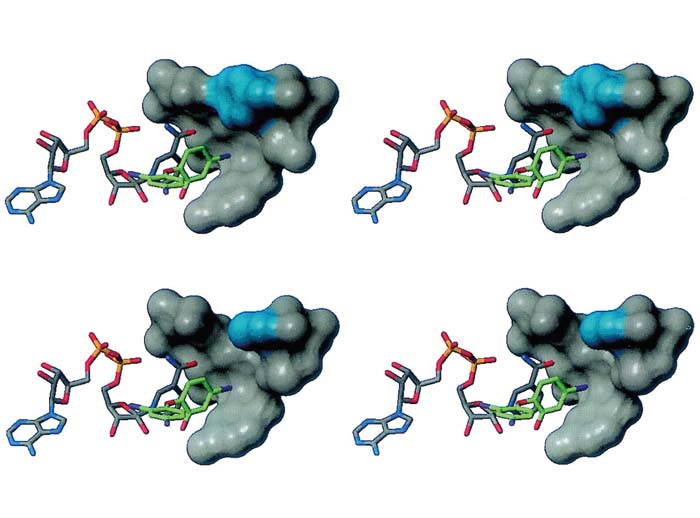

三氯生的抗菌作用原理是,先吸附于细菌细胞壁上,进而穿透细胞壁,与细胞质中的脂肪、蛋白质等发生化学反应。

正确洗手比产品更重要

在我国的卫生许可证号中,皂类产品不属于‘妆字号’(卫妆准字)或‘消字号’(卫消证字)产品,现在也没有针对抗菌皂成分标注的强制性标准。因此,抗菌皂的生产商不像洗发水、沐浴露那样必须列出产品成分表。贴不贴抗菌标签、是否透露抗菌成分的“真名”,都由企业根据自己的检测结果说了算,不用经过检验部门的认证。

其实,比起洗手用品是不是高端,洗手的方法才是清洁效果的决定因素。消费者既不用恐“三”也不用追“三”,只要洗手过程认真规范,根本不需要抗菌成分帮忙就能保证手部卫生。反之,若是洗手时敷衍了事,那么洗手用品再高档也是枉然。

上一页 [1] [2]

|