高登义:从“征服”珠峰到保护珠峰

|

“珠穆朗玛峰,当我们闭上双眼,细细品味着这个名字的时候,那种神圣的感觉会慢慢浮上心头。她的神圣,源于她高不可攀的宁静与纯洁……”

这是我国第一个走完地球三极的中科院大气物理研究所研究员、中国科学探险协会主席高登义先生,在一篇《为了理想》的短文中描绘的遥想珠峰的感受。

“那您第一次看到珠峰是什么感觉?”

高登义笑了:“说实在的,我当时没觉得珠峰有多高大。一位同事甚至开玩笑:珠峰不过如此,我多吃两个馒头也能登上去!”他解释说:因为登山大本营海拔就5000多米,加上珠峰的周围有许多座8000米以上的山峰,相比之下,珠峰就显得“不高大”了。

那是1966年,26岁的高登义第一次走近珠峰。刚从中国科学技术大学地球物理系毕业3年的他,就承担起为登山队员预报天气的重任。就是在技术装备非常完备的今天,能否准确预报天气都是成功登顶至关重要的因素。在老师陶诗言的鼓励下,高登义和他的队友准确地预报了登顶天气,为潘多等队员成功登顶做出了重要贡献。

高登义告诉我们,那真是一个激情澎湃的年代,在“人定胜天”思潮的鼓舞下,“征服珠峰”、“战胜自然”成为国人的雄心壮志。

他第一次对此产生怀疑,是在1988—1989年的南极。“那一次科考船被冰层围困,我们用光了所有的炸药,刚把冰层炸开,就又被新的冰层困住了,我们只能坐以待毙。7天之后,由于自然的原因,冰层退去,我们才捡了一条命。”高登义至今记忆犹新:“这次历险让我反思了好久:人类能征服自然吗?不能!在大自然面前,不光是个体的人,就是群体的力量也是非常有限的!人类只能顺应自然,与自然和谐共处。”

当大多数人还沉醉在“征服珠峰”的喜悦中时,科学家们已经开始关注珠峰的环境状况了。1975年,在刘东生先生的“命令”下,高登义负责起珠峰的样本采集工作。他得到了王富洲等登山队员的帮助,从珠峰峰顶开始下降至6000米,每隔500米采集一种样本,带到大本营。峰顶的新雪、冰块,峰脊的岩石、土壤、空气、降水、地衣……足足装了几十箱。高登义和同事又把样品送到有关单位逐一进行元素分析。以后每次攀登珠峰,采集样品成了队员们的“必修课”。

原来,珠峰位于北纬28度,既处在西风带内,又属于赤道与南、北极的经圈环流交换之中。“树大招风”,东西南北的气流夹带的任何元素,都可能飘落在地球最高峰。因此,从珠峰的环境变化,就能“一叶知秋”,为研究全球环境变化提供重要的科学数据。

珠峰环境监测的重要价值在20世纪90年代得到验证。1990—1991年,中东油田燃烧,成为震惊世界的环境事件。1992年7—8月和1993年7月,高登义等近20名科研人员在珠峰北坡绒布河河谷进行了环境监测和地气观测研究。与1975年的监测结果比较,答案让人既惊又喜:1990—1991年期间中东油田燃烧的排泄物通过西风带传送到珠峰地区,使得珠峰北坡的大气和水环境受到严重污染———在水样品的14种元素中,有13种元素的含量都超过了1975年和1993年的含量值!

“对于珠峰这块洁净而又敏感的土地,人类必须珍惜它,关注它的环境变化。”高登义认为,珠峰监测“功在千秋,利在全球”,政府应该负起责任,使之长期坚持下去。“千年之后,如果世界上有一条珠峰的千年环境变化曲线,对于人类认识和预测全球环境变化将是一种多么大的贡献啊!”

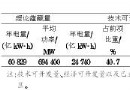

停顿片刻,高登义又说,除了全球环境变化,登山、旅游活动对珠峰产生的环境影响也不应被忽视。根据资料统计,1998年到珠峰地区的旅游者超过两万人,每年产生的废弃物将达到几十吨。此外,登山者和徒步旅行者留下的诸如帐篷、睡袋、氧气瓶等废弃物,给神圣的雪山留下了沉重的遗憾。而丢弃在高海拔地区的废弃物,除非组织登山运动员,一般人很难上去清理。“有朝一日,当人们满怀憧憬来到此地,希望实现人生理想的时候,看到的却是垃圾遍地、污迹斑斑的山峰,将会作何感想?”

解铃还须系铃人。1996年,高登义与王富洲组织了一支清洁队,与西藏登山协会的同志一起,开展了首次清洁珠峰活动,得到世人的称许。此后,清洁珠峰成为与攀登珠峰同样受人关注的风景线。

然而,要想把丢弃在珠峰的垃圾清扫干净,绝非一时之功。因此,经高登义等人倡议,在安利、惠普等知名企业的赞助下,中国科学探险协会与西藏登山协会于今年6月5日在北京发起了“2004珠峰环保行动”。9月,清洁队伍将踏上征程,为珠峰保洁。

“清洁珠峰的意义并不局限于珠峰。”高登义说,我们想借这次行动,唤起更多的人关注我们生存的环境,珍惜我们的大自然。

高登义不无遗憾地告诉我们:“三四十年以前,在珠峰海拔5300米的地方,随处可见晶莹剔透的冰塔林。身处其中,像到了一个扑朔迷离的童话王国,简直妙不可言。这情形,让我想起小时候父亲第一次带我走进茂密的大森林……可惜,由于全球气候变暖,现在,即使在珠峰6000多米的地方,这样的冰塔林都找不到了。”

临别时,他把自己在大半生探险、科研生涯中悟出的人生真谛送给我们———与天知己,其乐无穷;与地知己,其乐无穷;与人知己,其乐无穷。

《人民日报》 2004年08月12日 第十六版

|

延伸阅读

|

|