安吉生态守望者

本报记者赵晓 (程剡、许超参与采访并整理记录)

浙江省安吉县是全国首个生态县。

到安吉采访,记者感受到了这里清新而浓厚的生态气息。然而,要在三两日里了解安吉环境文化的起承转合,并且用抽象的文字来做全面的诠释,实属不易。于是,记者把视线收回来,希望在与不同年龄、不同背景但却有着相同生态情怀的安吉人的交流中寻觅到安吉环境文化的点点痕踪。

梦想

任卫中是安吉县的名人。有当地媒体称他为“环保第一人”,也有人说他是“环保痴”,还有不少人对他的知名度是来自他“为了环保老婆也不讨”。记者见到他时,他正满身尘土地为他的第三栋生态民居添砖加瓦。握着他满是泥巴的手,记者感觉到他掌中的硬茧。这是记者第二次登门。去年4月来时未遇,只见长满芦苇的小溪旁有一栋“环保屋”。不到一年,又“长出”了两栋。

43岁的任卫中其实是一位航管部门的干部,走上他所痴迷的环保路,自有一番坎坷的心路历程。1990年,从学校毕业不久的任卫中感到了自我理想和现实之间的距离,甚是苦闷,觉得空虚。他对记者说:“忽然间我就有了忧患意识。”他看了环境新闻,再看到家乡的河水受污、鱼虾遭殃,感到十分痛心。从那时起,他就萌发了要为改变不断恶化的环境做点什么的念头。

他最想做的就是建设一个农业生态村,然后向全国推广。经过五六年时间的写信、呼吁,任卫中觉得要换一种思路:搞环保,应该先引起别人的重视和关注。于是,他跋山涉水地考察,于1997年提出:黄浦江源头在安吉县内的龙王山。这一结论被上海师范大学的陶康华教授等证实,一时引起沪浙两地的一股生态旅游热。任卫中此时又搞起了环境教育。在他心里,环境保护是神圣的,因此,他搞环境教育绝不允许赚一分钱。他的虔诚反映在他2001年5月的一篇日记里:“塞林格的名著《麦田里的守望者》的主人公有一个理想,就是守在崖边做一个守望者,专门阻挡崖边乱跑的孩子,防止他们掉下悬崖,因为悬崖下是空虚、污浊和物欲的深渊。巧的是,我生活的这块地方也叫麦田里,我的理想就是在这里做一个守望者,不但动员大家增强环保意识,还专门接待孩子们度过他们的环保夏令营,给他们讲生态学、环保课,并守护着这片美丽的土地。”因此,他获得了2002年“福特汽车环保奖”环境教育项目二等奖,项目是“麦田里心灵环保学校”。

县里提出“生态立县”后,任卫中劲更足了。他把目光投向了生态民居。他认为,现在的农居在理念、样式、用材方面一味追求所谓的“现代化”,却丢掉了自己的特色和优点,不可取。他邀记者看了他的“环保屋”。这屋子确实有些说道。外墙就地取材,用土夯;改变结构,安排了小天井。这是任卫中的得意之笔,为防潮,他改进了排水系统;为保温,他增加了隔断与堂屋之间的门;为满足夏季需要,他别出心裁地建了一个暗井,以调节气温。人们看了,反应各异:小学生觉得好奇;年纪大的老乡觉得是回归;城里人则觉得新鲜。可却被一些建筑师们否定了,说是倒退。任卫中不这样看:“建筑设计我是外行,但理念不能否定。真理站在我这边。50年后资源枯竭了怎么办?”

一个自称不懂建筑的人要造房子。任卫中为此可算是义无反顾了。造房子要地。他想购地,可太复杂了。他去找了县委主要领导。领导很支持他的尝试,可也不能违反国家政策。通过房子所在地的开发区领导帮他做工作。最后,他向村里租了这块溪滩地。造房子要钱。尽管材料便宜,他自己参加施工,可算上地租等等,至今他已投入了30万元。其中县墙体改革办给了1万元,德国驻沪领事馆为他争取到了小额资金赞助9万元,其余都是他自己的工资、积蓄以及借款。造房子要时间。他主动要求担任驻村指导员,连任了两年。村里百姓挺关注他的,说是只希望他把房子造好就行。造房子要技术。这块是他最缺的,也是他觉得最有乐趣的地方,边学边干,随时改进,过了把瘾。可下一步怎么走,任卫中有些作难。改公益性质为事业性质,那就必须经过申批,否则就是违法建筑;要这样改,在许多方面又都有政策约束;可不改,眼前这样又难以维持,更别说收回投资了。不久前,德国驻沪副总领事参观了他的“环保屋”,觉得非常有趣,对他这样一个非建筑专业的人能建造这样的房子表示敬佩。

天将晚。站在屋台凭栏远眺,蒹葭苍苍。记者不得不佩服任卫中当初选址时的独具匠心。临别时他说:“造这个房子本来就没想到经济效益。赔就赔了,就当实现了年轻时的梦想。”

记者手记:暮色中,听了这话,记者浑身一热。

任卫中的“环保屋”,有点像汽车展中的概念车、服饰表演里的时装,很有追求,但还未普及。这件事能做到现在这样,在很大程度上是因为他生活在安吉县。任卫中说:“我能做这样的事,得益于县里的氛围,在其他地方就不太可能了。我造房子其实是宣传理念。”

一个人能在一个地方做自己想做的事,是那个人的幸福,也是那个地方的幸福。

心态

胡国良是县文化局长,写诗的时候,他叫另一个名字:刘大毛。记者同他相约在一家名为“第一滴水”的茶室见面。

胡国良是土生土长的安吉人,热爱家乡。他认为:人的乡土情怀属于生态理念的一部分。他用“空灵”的语言对记者说:“我曾有几次机会离开这里,但纯粹因为一种乡情而离不开。面对安吉的蓝天白云、青山绿水,我想依偎在这里。这是一种朴素的感情。”

安吉有悠久的历史。时间的沉积,加上这里的地理空间环境,形成了安吉既有相对封闭,自给自足、丰衣足食,不受外力影响,讲究生态平衡,又能够吸纳别人优点,包容别人缺点,相互融汇、和和相生的生活基调。

胡国良这样的解读是有理由的。他甚至谈到了老辈对生死的态度。他奶奶一辈子没离开过这方水土,早早做好了自己的一副棺材,生活、等待了几十年,视死如归,向死而生。他一个学生的爷爷14岁逃荒来安吉,到了县城,觉得人多,便往山里走;到镇里,觉得人也多,再往里走;到山乡,还觉得人多;最后寻到高高的石岭,见到山青青水清清,这才找了个地方建房,又找了个地方建坟,心安理得生活着,安安稳稳一辈子。在最后的日子里,老爷爷让人抬着到自己建好的坟前看了一遭,回来后从容归去。讲完故事,胡国良平静地对记者说:“安吉人对大自然的认知、体验和认同,特别明显、强烈。”

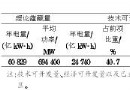

从地理历史学角度看,在漫长的岁月里,人类利用自然和改造自然,必然要在自然环境中打上人类活动的烙印,甚至创造出只有在人类的活动下才能出现的地理现象。安吉有风越林梢的大竹海,有清淡隽永的白片茶,清溪鱼、绿桑蚕,山货水产,物产丰饶。这里的山水产生过吴昌硕这样的近代艺术巨擘。2002年,在吴昌硕家乡鄣吴村发现的一块“阖村共禁”石碑上,也凿刻着这位大师的名字。保护村里河水清洁的举动,对一位后来成长为中国文人画大师的安吉人来说,其内涵是清晰而深远的。而登上如今的天荒坪山顶,那座削去整座山头建成的巨大水池,总会使人们面对建在安吉的这座亚洲最大、世界第二的抽水蓄能电站赞叹人的力量。可赞叹过后想一想,人不终究还是在大自然的造化之中嘛。

这种感知的轨迹也为胡国良认同。作为一名曾在经济领域从政多年的政府官员,胡国良这样描述了安吉近年的经济社会发展走向:县政府比较温和,比较讲究民生,思想稳定,发展优高农业,实行藏富于民。经过1998年的太湖治污“零点行动”后(安吉当时曾是被国务院盯住的“重灾区”),他们明白了不顾生态环境地发展工业是混不下去的,要另择新路。于是,从打出做大都市“后花园”,到提出“生态立县”战略,再亮出“生态经济强县、生态文化大县、生态人居名县”3张名片,到新一届县委坚持生态立县,突出工业强县,加快开放兴县,打造“一地四区”的发展纲领,虽有变化,但一路上升,更科学了,也更丰满了。如果说“后花园”之说还有些许茫然的话,到“生态立县”则是自我的觉醒,“三张名片”是自我特点的强化,“一地四区”没有摇摆,而是从被动转至更加主动的态势。安吉的山山水水光值钱还不够,要变钱才行。让安吉人尝到甜头,才能更自觉、持久地去保护环境、建设生态。心态是生态的决定因素。心里的生态平衡了,一切才都能平衡。

他说:“我们找到了桥。”

记者手记:这座看不见的桥在胡国良的口中诗意而明晰。

他的话题宽泛,也有些他偏爱的空灵。但在这个背景下,记者却仿佛更理解了安吉,理解了安吉人。其实,“一方水土养一方人”,本来如此。奋身在名利场、物欲流,或许是现代人不自觉的追逐;可歇一歇,静一静,想一想,找一找自我,养一养心态也是必要的。因为,要真正到达目标,我们都要经过那座桥的。

|

延伸阅读

|

|