2008年中国海洋环境状况

状 况

海水水质

全国近岸海域水质总体为轻度污染。与上年相比,水质略有上升。近海大部分海域为清洁海域;远海海域水质保持良好。

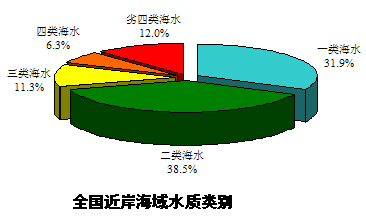

2008年,近岸海域监测面积共281012平方千米,其中一、二类海水面积212270平方千米,三类为31077平方千米,四类、劣四类为37665平方千米。

按照监测点位计算,全国近岸海域水质与上年相比略有上升,一、二类海水比例为70.4%,比上年上升7.6个百分点;三类海水占11.3%,与上年持平;四类和劣四类海水占18.3%,下降7.1个百分点。

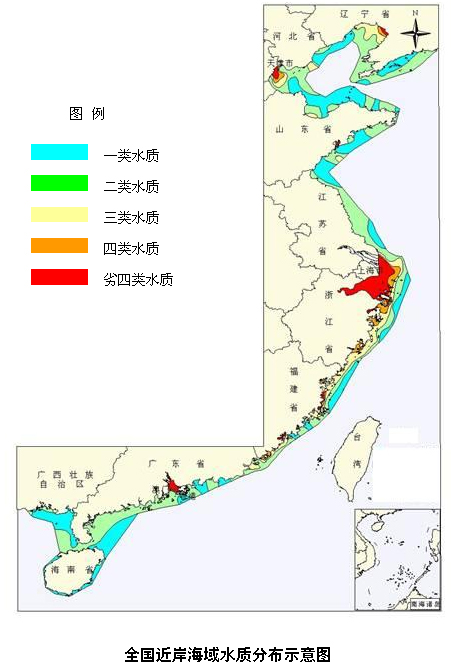

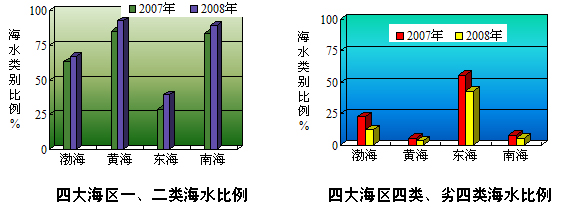

四大海区近岸海域中,黄海、南海近岸海域水质良,渤海水质一般,东海水质差。北部湾海域水质优,黄河口海域水质良,一、二类海水比例在90%以上;辽东湾和胶州湾海域水质差,一、二类海水比例低于60%且劣四类海水比例低于30%;其它海湾水质极差,劣四类海水比例均占了40%以上,其中杭州湾最差,劣四类海水比例高达100%。与上年比较,渤海湾、长江口、珠江口和北部湾一、二类海水比例上升10%以上。

渤海 近岸海域为轻度污染,一、二类海水比例为67.4%,与上年相比,上升4.1个百分点,四类和劣四类海水占12.2%,下降10.2个百分点。主要超标指标为无机氮、pH和铅。

黄海 近岸海域水质为良,一、二类海水比例为92.6%,与上年相比,上升7.4个百分点,四类、劣四类海水占3.8%,下降1.7个百分点。主要超标指标为无机氮和活性磷酸盐。

东海 近岸海域为中度污染,一、二类海水占38.9%,与上年相比,上升10.5个百分点,四类和劣四类海水占43.2%,下降12.6个百分点。主要超标指标为无机氮和活性磷酸盐。

南海 近岸海域水质为良,一、二类海水比例为89.3%,与上年比较,上升5.6个百分点,无四类海水,劣四类海水占5.8%,下降2.3个百分点。主要超标指标为无机氮、活性磷酸盐和pH。

近岸海域沉积物质量

2008年,中国近岸海域沉积物质量状况总体良好,沉积物污染的综合潜在生态风险低。部分海域沉积物受到铜、镉、石油类和多氯联苯污染。

近岸海域贝类体内污染物残留状况

2008年,中国近岸海域局部环境受到了铅、镉、砷和石油烃的污染。近岸海域部分贝类体内的铅、石油烃、镉、砷和滴滴涕残留水平超第一类海洋生物质量标准。

多年监测的统计结果表明,中国近岸海域贝类体内石油烃的残留水平基本保持不变,部分近岸海域贝类体内铅、滴滴涕、多氯联苯和镉的残留水平呈现下降趋势。

陆源污染物入海状况

入海河流 监测的198条入海河流水质总体较差,污染物入海量大于直排海污染源污染物入海量。东海的河流污染物入海总量远高于其它海区。

入海河流监测断面水质类别

|

入海海区 |

水质类别(个) | ||||||

|

名称 |

I类 |

II类 |

III类 |

IV类 |

V类 |

劣V类 |

合计 |

|

渤海 |

0 |

2 |

4 |

7 |

4 |

32 |

49 |

|

黄海 |

0 |

3 |

15 |

12 |

7 |

18 |

55 |

|

东海 |

0 |

1 |

3 |

4 |

3 |

15 |

26 |

|

南海 |

0 |

3 |

17 |

10 |

9 |

29 |

68 |

|

合计 |

0 |

9 |

39 |

33 |

23 |

94 |

198 |

198个入海河流断面主要污染物排海总量约为:高锰酸盐指数 471.0万吨,氨氮83.3万吨,石油类5.16万吨,总磷29.6万吨。

入海河流排入四大海区各项污染物总量

|

海区 |

高锰酸盐指数(万吨) |

氨氮(万吨) |

石油类(万吨) |

总磷(万吨) |

|

渤海 |

11.8 |

2.9 |

0.16 |

0.3 |

|

黄海 |

25.1 |

4 |

0.35 |

0.6 |

|

东海 |

311.4 |

59.3 |

2.5 |

17.4 |

|

南海 |

122.7 |

17.1 |

2.15 |

11.3 |

|

合计 |

471 |

83.3 |

5.16 |

29.6 |

直排海污染源 526个日排污水量大于100吨的直排海工业污染源、生活污染源、综合排污口的污水排放总量为45.65亿吨,各项污染物排放量分别为:化学需氧量 31.29万吨、石油类1864吨、氨氮 41531吨、总磷4213吨、汞 0.25吨、六价铬 0.31吨、铅 2.7吨、镉 0.16吨。

各类直排海污染源排放情况

|

污染源类别 |

废水量(亿吨) |

化学需氧量 |

石油类 |

氨氮 |

总磷 |

汞 |

六价铬 |

铅 |

镉 |

|

(万吨) |

(吨) |

(吨) |

(吨) |

(吨) |

(吨) |

(吨) |

(吨) | ||

|

合计 |

45.65 |

31.29 |

1864 |

41531 |

4213 |

0.25 |

0.31 |

2.7 |

0.16 |

|

工业 |

15.41 |

4.31 |

154 |

2210 |

204 |

0.008 |

0.3 |

0.4 |

0.07 |

|

生活 |

7.36 |

7.85 |

703 |

12110 |

1384 |

- |

- |

- |

- |

|

综合 |

22.88 |

19.13 |

1007 |

27211 |

2625 |

0.24 |

0.006 |

2.3 |

0.09 |

四大海区受纳直排海污染源污染物情况

|

海区 |

废水量(亿吨) |

化学需氧量(万吨) |

氨氮(万吨) |

石油类(吨) |

总磷(吨) |

|

渤海 |

1.32 |

0.77 |

0.08 |

166.3 |

35.2 |

|

黄海 |

8.29 |

6.33 |

0.64 |

215.1 |

826 |

|

东海 |

26.32 |

13.52 |

1.8 |

526.4 |

1092.2 |

|

南海 |

9.72 |

10.66 |

1.63 |

956.4 |

2260.1 |

海洋渔业水域环境状况

海洋重要鱼、虾、贝、藻类的产卵场、索饵场、洄游通道及自然保护区主要受到无机氮、活性磷酸盐和石油类的污染。无机氮污染以东海区、黄渤海区部分渔业水域和珠江口渔业水域相对较重,活性磷酸盐污染以东海区、渤海及南海近岸部分渔业水域相对较重,石油类的污染以东海部分渔业水域相对较重。与上年相比,无机氮、化学需氧量的污染范围有所增加,活性磷酸盐和石油类的污染范围略有下降。

海水重点增养殖区主要受到无机氮和活性磷酸盐的污染。无机氮污染以南海区和东海区部分增养殖水域相对较重,活性磷酸盐污染以东海区部分增养殖水域相对较重。与上年相比,石油类的污染范围明显降低,无机氮、活性磷酸盐、化学需氧量的污染范围有所增加。

海洋渔业水域沉积物中,主要受到镉、汞、铜和石油类的污染。石油类、镉、汞污染以南海区部分渔业水域相对较重,铜污染以东海区和渤海部分渔业水域相对较重。

海洋污染事故

船舶污染事故 沿海发生船舶污染事故136起,累积溢泄量(溢油、含油污水、化学品、油泥等)约155吨,其中涉及10吨以上50吨以下溢泄事故6起,未发生50吨以上溢泄事故,重大污染事故发生率同比显著降低。

赤 潮 2008年,全海域共发生赤潮68次,累计面积13738平方千米,与上年相比,赤潮发生次数减少14次,赤潮累计面积增加2128平方千米。其中,渤海 1次,面积30平方千米;黄海12次,累计面积1578平方千米;东海47次,累计面积12070平方千米;南海8次,累计面积60平方千米。其中有毒、有害赤潮生物引发的赤潮11次,累计面积约610平方千米,分别占赤潮发生次数和累计面积的16.2%和4.4%,比上年度分别减少15.0%和 12.0%。

2008年,全海域共发生100平方千米以上的赤潮24次,累计面积为12438平方千米,其中面积1000平方千米以上的赤潮3次,累计面积5850平方千米。东海仍为中国赤潮的高发区,其赤潮发生次数和累计面积分别占全海域的69.1%和87.9%。

措施与行动

【中国保护海洋环境免受陆源污染行动计划】 “中国保护海洋环境免受陆源污染国家行动计划”(简称“中国NPA”)是联合国环境署“保护海洋环境免受陆源污染全球行动计划”(简称“GPA”)的重要组成部分之一。2008年,在完成《中国保护海洋环境免受陆源污染国家报告》的基础上,积极推动了“中国NPA”的编制工作。

【海洋规划和立法工作持续推进】 国家出台了首部海洋领域总体规划《国家海洋事业发展规划纲要》,印发了《全国科技兴海规划纲要(2008年-2015年)》、《全国海洋标准化“十一五”发展规划》,公布实施了《海域使用管理违法违纪行为处分规定》。

【国家海洋局深化渤海海洋环境保护工作】 为进一步加强渤海海洋环境保护工作,2008年,国家海洋局根据《中华人民共和国海洋环境保护法》和海洋行政主管部门的职责,组织有关部门和科研院校,编制了《渤海环境立体监测与动态评价规划纲要(2008-2012)》。

【海洋特别保护区建设取得突破】 2008年,各级海洋行政主管部门继续加大海洋保护区的监管力度,稳步推进海洋保护区建设与管理的各项工作,采取有效措施加大红树林、珊瑚礁、海湾、海岛、入海河口和滨海湿地等脆弱海洋生态系统的保护力度。国家海洋行政主管部门批准建立了江苏海州湾海湾生态与自然遗迹国家级海洋特别保护区、浙江渔山列岛国家级海洋特别保护区、山东东营黄河口生态国家级海洋特别保护区、山东东营利津底栖鱼类生态国家级海洋特别保护区和山东东营河口浅海贝类生态国家级海洋特别保护区。