浅议生物净化技术在大浪淀水库中的应用

生物净化水质研究是当前水环境研究的热门,针对1997年水体恶化,被迫停止向市区供水的情况,1998年大浪淀水库经过专家论证,投放鱼种13.7万尾,其中鲢鱼8.7万尾、鳙鱼3万尾、鲤鱼2万尾,移植大银鱼卵800万粒;1999年又投放鱼种16万尾,其中银鲫8万尾、鲢鱼1.5万尾、锦鲤6.5万尾、移植大银鱼卵1700万尾。几年的观测结果表明,这些鱼类对净化大浪淀水质方面发挥了重要的作用。

1生物净化水质的机理

生物净化水质的机理,是利用生物操纵,充公发挥各种动、植物之间食物链(网)关系,降低水体中营养物质的含量,消除富营养因子造成的不利影响,使水质得到净化。

大浪淀水库的水从山东位山闸经过350km的明渠从黄河引入,库区又是由天然洼地和农田改建而成,水体中含有大量的营养物质。其中氮、磷是导致水体产生富营养化的主要因子,同时也是大型水生维管束植物和浮游植物生长所必需的重要营养物质。经光合作用,浮游植物吸收利用水体中的氮、磷等营养物质而大量滋生、繁衍,这些为浮游动物和底栖动物等提供了丰富的饵料。1998年初由于水体中过量的营养盐类、浮游植物、浮洲动物及底栖动物的富集,使水库水质恶化,低于饮用水标准。为控制水体恶化、提高水体质量,通过投放适量鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、大银鱼,利用这些鱼类的生物链(网)特征,控制微生物的过量生长,净化水质。生物净化水质主要有两条食物链(网)起主导作用。

1.1第一条食物链

水体中的氮、磷及其它营养物质,经光合作用,为浮游植物提供了营养物质;浮游植物繁衍、生长,为浮游动物、底栖动物和鲢鱼等提供饵料;浮游动物、底栖动物的繁殖和生长为鳙鱼、小杂鱼、虾、幼鱼及鲤鱼、鲫鱼等提供了食物;小杂鱼、虾、幼鱼又被大银鱼等凶猛性鱼类所吞食。各种鱼类、浮游动物、底栖动物、大型水生维管束植物、浮游植物的粪便及残体经细菌、真菌分解后,其有机和无机营养物质返回到水体中,完成第一次能量转换的循环过程,使水体得到了净化。

1.2第二条食物链

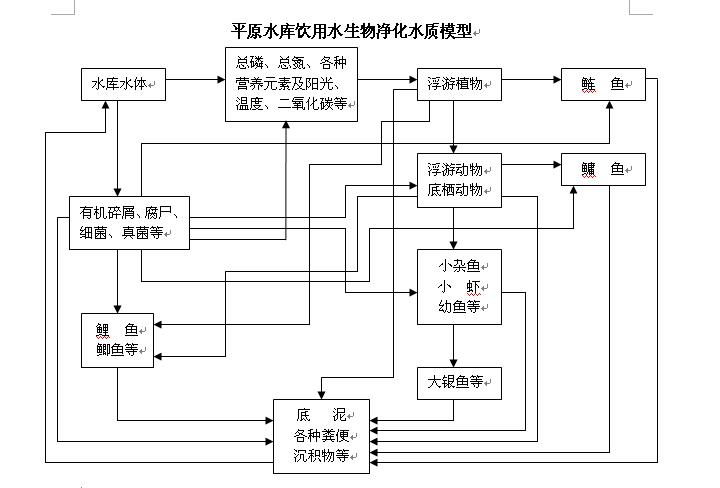

水体中存有大量的有机碎屑、腐尸等,经过细菌、真菌的分解后,部分返回水体中进行下次能量转换的循环过程。另一部分(包括细菌、真菌)被鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、小杂鱼、虾、幼鱼等摄食,小杂鱼、虾、幼鱼为大银鱼等凶猛性鱼类提供了饵料;还有一部分被浮游动物、底栖动物利用,然后被鳙鱼、小杂鱼、虾、幼鱼所消耗;小杂鱼、虾、幼鱼又成为大银鱼食物。大银鱼数量达到一定程度,通过人工捕捞,退出水库食物循环。上述各种生物之间的相互转化和利用关系及生物净化水质的机理,确立了平原水库饮用水生物净化水质模型。(见下图)

2 净化水质的最佳生物配比

2.1 鱼类放养品种、规格和密度

(1)放养品种

鱼类的种群组成与饵料的种类数量密切相关。由于水体中天然饵料种类的多样性,其种类数量往往悬殊很大,它们随着环境条件的变化而不断变化,为此,鱼类的组成也在不断地变化。一般可以划出草食性鱼类为主、浮游生物食性为主、底栖动物食性为主和杂食性为主等四个“混养”类型。

我国湖泊水库大多数以鳙鱼为主或以鲢鱼为主,搭配少量草鱼、鲤鱼等。平原水库,由于蓄水较浅,光照充足,水生植物极易繁衍、生长,且分布面较广,底栖动物资源也较丰富,为有效净化水质,适合放养杂食性鱼类。

大浪淀水库以放养鲢鱼、鳙鱼为主,因浮游动物生产力大于浮游植物生产力,为此,其放养比例鲢鱼占60%左右,鳙鱼占40%左右。

(2)放养规格

投放鱼种的规格决定单个鱼生长速度的快慢、养殖周期的长短和净化水质的效果。投放鱼种规格小,总的投放量达不到一定的负载,水体的生产潜力不能充分开发利用,水体净化效果差,且延长了鱼类养殖周期,成活率降低;而放养的鱼种规格如果太大,相对增重量少,总产量下降,也不能达到净化水质的理想效果。湖泊、水库天然水域投放鱼种规格在13cm以上的鱼可以逃避一般的凶猛鱼类的掠食。

根据大浪淀水库的水质状况,放养规格为鲢鱼、鳙鱼50-75g/尾,草鱼75-100g/尾,鲤鱼50-100g/尾,鲫鱼25-50g/尾。

(3)放养密度和放养量

投放鱼种的密度和数量,根据水体的自然条件、饵料资料的丰欠、历年的鱼产量及水质净化效果确定。根据大浪淀水体营养程度,大多数水域以放养鲢鱼、鳙鱼为主,适当搭配草鱼、鲤鱼、鲫鱼等品种。有些水域可视具体情况投放些河蟹。

① 放养密度

经测算大浪淀水库鲢鱼、鳙鱼鱼产力为336T,平均每亩水面鱼产力13.4kg。

鲢鱼放养密度

式中:P—鲢鱼放养密度,尾/亩;

W—鲢鱼、鳙鱼预测产量,13.4kg/亩;

Q—鲢鱼占放养比例,60%;

E—鲢鱼预计捕捞重量,2kg/尾;

S—鲢鱼放养成活率,30%。

=13.4尾/亩

每亩水面鲢鱼鱼种放养密度为13.4尾。

鳙鱼放养密度

式中:P—鳙鱼放养密度,尾/亩;

W—鲢鱼、鳙鱼预测产量,13.4kg/亩;

Q—鳙鱼占放养比例,40%;

E—鳙鱼预计捕捞重量,4kg/尾;

S—鳙鱼放养成活率,30%。

P= =4.47尾/亩

每亩水面鲢鱼鱼种放养密度为4.47尾。

② 放养数量

鲢鱼鱼种放养数量

X=P×E

式中:X-水域鲢鱼鱼种总放养数量,万尾;

E—水域面积,25000亩。

X=13.4×25000=33.5万尾

鳙鱼鱼种放养数量

X=P×E

式中:X-水域鳙鱼鱼种总放养数量,万尾;

E—水域面积,25000亩。

X=4.47×25000=11.18万尾

根据大浪淀水库水体营养物质含量和浮游生物生产量,每年投放鲢鱼鱼种22.0万尾以上,鳙鱼鱼种16.5万尾以上。应根据每年的水质状况、捕捞规格和鱼的生长速度,及时调整投放量,以浮游植物生物量控制在3mg/L以内为宜。

大浪淀水库水生维管束植物基本灭绝,草鱼等草食性鱼类暂不投放,且应尽快将库内残存的草鱼等草食性鱼类捕捞出库。在库区内筑岛屿,为大型水生维管束植物的生长繁衍创造条件。待库区内大型水生维管束植物达到一定生产量后,再根据水生植物年生长量和水体营养物质含量,确定草食性鱼类的投放量。在正常情况下,大浪淀水库的大型水生维管束植物生产量被草食性鱼类摄食利用率调控在50%左右,饵料系数在80-110之间,水体营养程度调控为贫一中营养型,水质控制在Ⅲ类水标准之内。

2.2鱼类年生长速度和捕捞强度的合理调控

(1)鱼类年生长速度

在天然水域中,人工投放的鱼种和自然繁殖的鱼类年生长速度的快慢,由水域中营养物质和天然饵料资源的多寡及鱼种数量来确定。不同年龄的鱼生长速度不同,通常在性成熟前生长速度较快。鲢鱼一般在3~4龄,鳙鱼在2~3龄生长速度最快。因此,在鱼种投放不足、鱼类存活率较低的水域,应该发挥利用鲢鱼、鳙鱼在2~4龄时生长较快的特点,捕捞较高年龄、较大个体的鱼群。鲢、鳙鱼滤食浮游生物,能刺激浮游生物的生长和繁衍,这样既有利于水质净化,又可提高鱼产量,降低投资成本。在鱼种放养密度和鱼种规格都较大,成活率又较高的情况下,更应缩短生长周期,提高饵料利用率。以捕捞1~2龄鱼为主,可以加快水质的生物净化速率。经测定大浪淀水库鱼类年生长速度:鲢鱼800g/尾以上,鳙鱼1500g/尾以上,草鱼1500g/尾以上,鲫鱼150g/尾以上,鲤鱼500g/尾以上,大银鱼6g/尾左右。

(2)捕捞强度

捕捞强度的大小,决定于库存量的大小。库存量加上放养量,构成了一个养值周期开始时的负载量。捕捞规格决定了水体中鱼类种群的年龄结构。捕捞与放养是决定水体鱼类种群大小的一个问题的两个方面。在鱼类渡过生活史中生长速度最快的发育阶段以后进行捕获为最佳时期。在鱼种投放数量有保证的情况下,捕捞规格主要取决于水质净化的效果。

对于凶猛鱼类的控制一般采取在繁殖期聚歼的方法,这样既能消灭它们的老龄个体,又可减少幼鱼的补充,对保持水体中生物之间的生态平衡和净化水质,具有十分显著的效果。

凶猛鱼类在生态系统中起调控作用,是保证系统平衡的一个控制因素。如果没有凶猛鱼类生存,一些没有经济价值的小杂鱼大量繁殖,加剧了与经济鱼类的种间竞争,使经济鱼类内部竞争加剧。在水域中保留一定数量的凶猛鱼类是水质净化所必需的,且凶猛鱼类的自身经济价值也高。

大浪淀水库终级渔产品主要是大银鱼。大银鱼属一年生小型经济凶猛鱼类,商品鱼规格一般在8-12cm价值最高,可加大捕捞强度,每年库存亲鱼3T以内,便能满足翌年大银鱼苗种和水库水质净化的需要。

通过合理捕捞,适当放养,使水库保护良好的水质。水体中的经济鱼类种群要保持一定的密度,使其充分利用水体中的天然饵料资源,达到净化水质的理想效果。

根据大浪淀水库水体环境和水质状况,其捕捞强度为:

年捕捞数量:鲢鱼50T以上,鳙鱼80T以上,鲫鱼、鲤鱼、杂鱼、虾类等120T以上,大银鱼20T以上。

捕捞规格:鲢鱼2000g/尾以上,鳙鱼4000g/尾以上,鲫鱼150g/尾以上,鲤鱼500g/尾以上,草鱼3000g/尾以上,大银鱼6g/尾左右。

3 净化效果及分析

1997年蓄水初期,由于缺乏对平原水库水环境保护的措施,导致水质恶化—1997年12月到1998年2月被迫停止向市区供水。1998年春季投放鲢鱼8.7万尾、鳙鱼3万尾、鲤鱼2万尾,移植大银鱼卵800万粒,使水质得到有效改善,但是由于鱼种投放比例不合理,肉食性鱼类偏多,浮游动物生物量大量减少,浮游植物生物量过剩,光合作用增强,消耗co2增多,使PH值反弹,形成后5个月中4个月PH值超标。同时水生生物生长繁衍速率加快,新陈代谢速率提高,使耗氧量增大,加之生物体死亡数量的增加,腐体在氧化分解过程中的耗氧增强,使高锰酸盐指数上升,致使后5个月中,4个月高锰酸盐指数达Ⅳ类水质标准;1998年后4个月只有1个月水质达Ⅱ类标准。根据1998年的现状,1999年5月又投放鱼种,鲢鱼1.5万尾,银鲫8万尾,锦鲤6.5万尾,移植大银鱼卵1700万粒。因投放规格较小,时间较晚,使1999年的水质没能很好地控制,PH值超标9个月,高锰酸盐指数有5个月超Ⅲ类水质标准值,导致全年有9个月水质标准达到Ⅲ类,只有3个月达到Ⅱ类。以后随着鱼类个体的增长并通过捕捞,调控了鱼类的种群结构、规格大小,使生物结构更趋合理,水体质量逐步提高。2000年达Ⅱ类水质标准的有9个月,达Ⅲ类水质标准的只有3个月,2001年以后水质逐年好转。

水科所监测结果表明:大浪淀水库的浮游植物生物量2000年平均2.402mg/L,2001年平均只有0.843mg/L;而浮游动物生物量2000年平均1.07mg/L,2001年平均0.72mg/l。显示大浪淀水库2000年、2001年的营养程度平均分值分别为56.2和53.1,属中营养偏富。

分析认为,鲢、草鱼等牧食性鱼类投放数量较多,造成天然饵料资源短缺,抵制了浮游植物和大型水生维管束植物的生长和繁衍,水体中营养物质(氮、磷)不能合理的转化;而鳙鱼、小杂鱼等投放数量较少,成活率低,造面天然饵料丰富,浮游动物过量繁衍,生物量多,同样抑制了浮游植物的生长和繁衍,使营养物质不能正常转化,导致水体质量降低。经过利用生物技术科学调控,合理捕捞鱼类资源,使浮游植物生物量由2000年平均2.40mg/L降至2001年的0.84mg/L;浮游动物生物量由2000年平均1.07mg/L降至2001年的0.72mg/L,使水体营养程度降低,水质提高。由此可见,科学采用生物净化水质技术是可行的,方法是有效的,效果是很好的。(许多数据摘自沧州市水利科学研究所报告《平原水库饮用水生物净化水质研究》)。

|

延伸阅读

|