喝消毒牛奶与喝原奶的争论

因为牛奶非常不耐储存,所以在牛奶加工工艺和现代运输业发展起来以前,只有奶牛饲养地附近的人才能尝到牛奶的滋味。如何在工艺上着手加工牛奶,使之更适于长期保存,成为乳品业发展的一大课题。

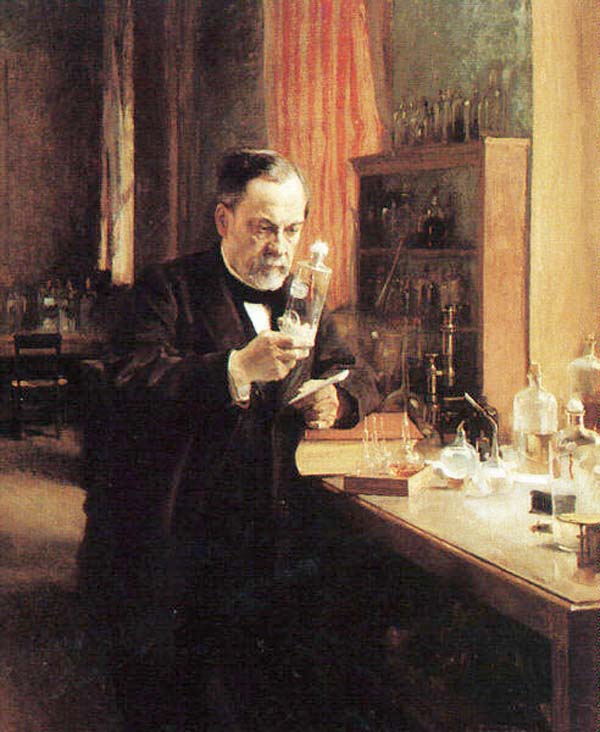

1864年夏天,法国著名微生物学家、化学家路易·巴斯德通过实验发现,把新酿出来的葡萄酒短暂加热到50℃至60℃后,杀死酒中的微生物,就能长期保存也不会变酸,酒的口味还不受影响,这就是流传后世的巴氏消毒法。

这种消毒法被人们用于牛奶的消毒处理,鲜奶在容器中被加热到70℃左右,再保持约30分钟,然后放到干净的瓶子和口袋中密闭保存,能保持几天不变质。杀菌堪称是牛奶加工环节中最重要的一步,过了这一关,牛奶才算真正得到由外至内的“净化”,更便于饮用、贮存和运输。

另外,新挤出来的牛奶含有大小不等的脂肪颗粒,由于脂肪比水轻,稍放置一段时间后脂肪粒会上浮,造成牛奶分层,上面是浓厚的脂肪,下面清淡如水。为了让牛奶浓度均匀,就需要一种设备把牛奶中的脂肪颗粒击碎,这道工序在业内被称为“均质化”。

1899年,法国人奥古斯特·高林申请了牛奶均质器的专利。他发明的机器使用一个三活塞泵,在高压下把牛奶中的大粒脂肪打碎成更细小的脂肪,一举解决了均质化的难题。均质化后的牛奶口感更柔和、更易于消化。

20世纪中叶,巴氏灭菌奶短暂的保质期已经不能满足人们的需要了。超高温瞬间灭菌技术(UHT)逐渐成熟起来,荷兰和英国公司在这场技术设备研制竞争中胜出。新鲜牛奶在130多摄氏度的高温下保持短短几秒,可瞬间杀死牛奶中绝大多数细菌,经过严密包装后能在常温下保存几个月乃至一年。UHT技术进一步打破了时间和空间对牛奶保存的限制,是牛奶处理历史上的一大进步。

尽管杀菌工艺的好处显而易见,但如今发达国家对于经过杀菌后的牛奶与未杀菌的原奶之间孰优孰劣的争论,却一直存在。在美国,1998年著名的非营利营养教育组织韦斯顿基金会发起了“全美原奶运动”,呼吁大家饮用未经巴氏杀菌的原奶,推动原奶合法化。

但是直到2007年,美国仍有17个州宣布销售未经杀菌的原奶是非法行为。

2011年8月,洛杉矶警方还逮捕了3名销售原奶的人。

2012年,美国疾病控制与预防中心发布了一个报告,指出“在任何情况下消费未经巴氏杀菌的牛奶都被视为不安全的”,这对于提倡“原生态”喝法的人士无异于当头一棒。

时任美国卫生及公共服务部部长的多娜·莎拉拉也曾染上牛奶胡子出镜

包装革命:从玻璃瓶到纸质包

19世纪巴氏消毒法在牛奶业普及后,技术的链条环环相扣,彼此推动,杀菌后的牛奶怎样包装的问题提上了日程。

经过摸索,1884年,亨利·撒切尔在美国申请了第一个玻璃牛奶瓶专利,他把蜡纸压入玻璃奶瓶的凹槽中,实现了牛奶和空气的隔离。这个简约而不简单的发明在1889年成为工业标准产品,流传到很多国家,变化一直不大。欧美国家直到上世纪50年代,每天一大早送奶人挨家挨户送上的牛奶,还用这种玻璃瓶。

20世纪中后期,超高温瞬时灭菌技术(UHT)的问世对牛奶的无菌包装提出了更高的要求。瑞典的利乐(Tetra Pak)公司在这个时候杀入市场,公司创始人鲁本·劳辛潜心研究和设计,在1952年推出了利乐传统包,这个牛奶包是用塑胶膜贴上厚纸制造的。

1963年利乐砖问世,这种包装是纸张经印刷后,再和塑料、铝复合挤压在一起,其中纸浆、铝和塑料的含量分别约为75%、5%和20%,组合起来可以阻隔空气和光线,使装在里面的牛奶或饮料难以变质。如今,利乐堪称世界乳品和饮料业包装的“一哥”。在中国,消费者每喝10罐液态奶、软饮料的纸质包中,至少有8罐是由利乐提供的生产线和包装材料生产,国内众多乳业和饮料行业中的龙头企业都是利乐客户。

巴氏消毒法是牛奶加工史上的革命性技术,图为其创始人法国微生物学家巴斯德。 来源:英国BBC网站

上一页 [1] [2] [3] 下一页