二战时美国:喝牛奶是爱国行为

2011年联合国粮农组织估计,奶牛产的牛奶在奶类消费中占85%的绝对优势,远超水牛(11%)、山羊(2%)、绵羊(1.4%)和骆驼(0.2%)。从远古第一个人尝试着喝下第一口牛奶,到牛奶走进寻常百姓家,其间经过了上万年。

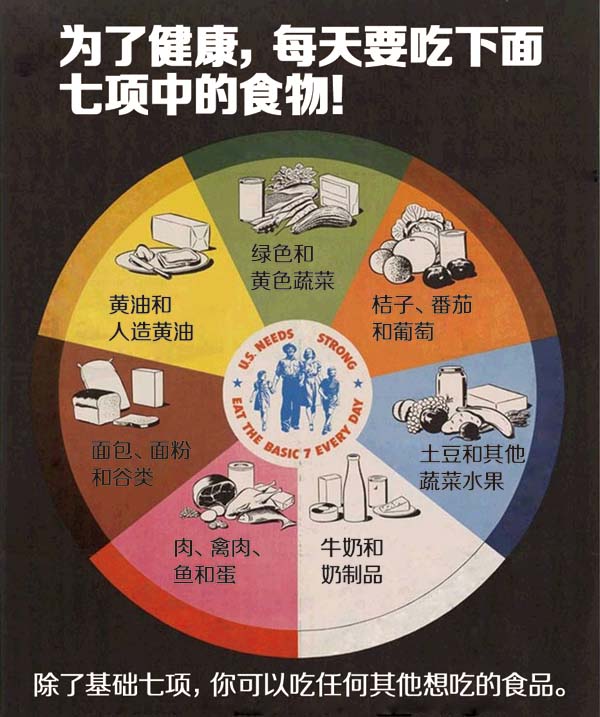

第二次世界大战期间,美国政府一边全力打仗,一边思考民众的营养问题。在众多营养源中,牛奶的优势再次凸现出来:牛肉虽然美味,但一头奶牛能更长时间、更稳定地提供大量鲜奶,相对成本便宜多了。1943年,美国农业部发布了《国家战时营养指导》,用一个拼图,列出了每日需要进食的“基础七项”(Basic 7),牛奶就位列“基础七项”之中。官方的宣传语是这样说的:“战争时期,让每个家庭健健康康是一项爱国主义义务,应鼓励主妇们每天为家人从七项基础食品中选取食材。”

战争结束后,美国总统杜鲁门在1946年签署了《全国学校午餐法》,要求学校午餐(分三类)里必须有0.5到2品脱的全脂牛奶(美制一品脱约合0.47升)。1966年,美国政府又通过了特别牛奶项目(SMP),由政府补贴,低价向学校提供牛奶,这个项目延续至今。

在美国农业部食品营养局网站上,2013至2014学年在美国学校就读的学生(不包括阿拉斯加和夏威夷),按三口之家算,如果家庭总收入低于25389美元,就可以在校免费享用早午餐和牛奶,如果家庭总收入低于36131美元,就可以按优惠价格享用早午餐和牛奶。此外,在澳大利亚和新西兰,也有政府资助下的“在校儿童免费牛奶”项目,牛奶在上午休息时间发放给孩子们,每人1/3品脱(英制一品脱约合0.57升)。从这里看来,学生营养餐中的牛奶已然具有国家出面推广下的福利色彩。

仅靠国家出面是不够的,牛奶经销商近些年厉兵秣马投入到牛奶营销大战中。

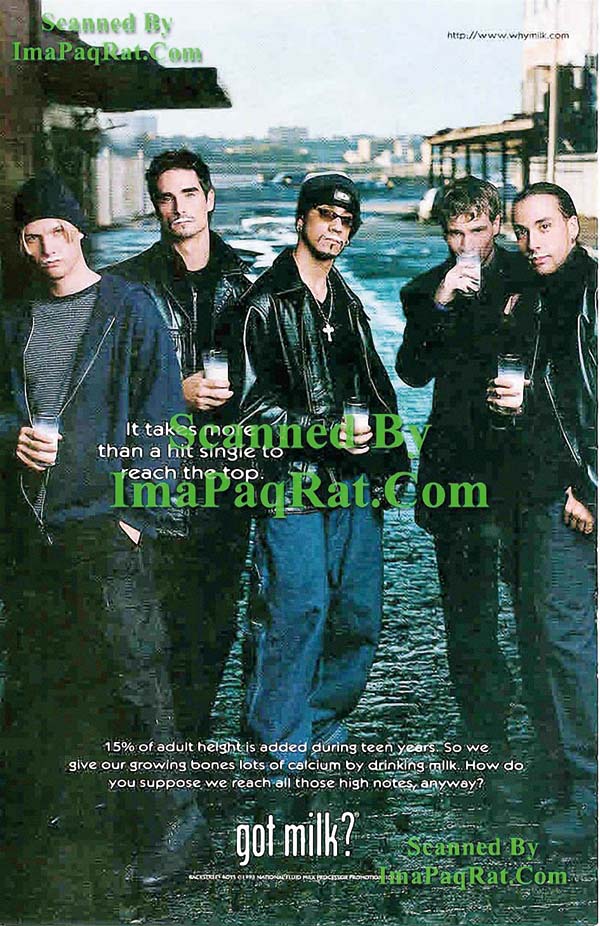

1993年,第一个“Got Milk?”广告(“Got Milk?”的直译是“喝牛奶了吗?”,它是美国的一项宣传活动,该活动总会邀请一些有影响力的娱乐界、体育界的明星拍摄喝牛奶后,胡子沾上牛奶的照片,向大众宣传喝牛奶的好处。)播出,从此一发不可收拾,无数的明星涌入“Got Milk?”广告中。有趣的是,不论广告里哪位明星的嘴唇上都有一抹牛奶“小胡子”,在娱乐文化的助阵下,喝牛奶这么一档子平常事保持了新鲜度和时尚感。当看到自己钟情的明星上唇沾着白白的牛奶,用充满诱惑的姿态和眼神出镜时,很多年轻人不会无动于衷的——好吧,我也喝!

尽管营销策略花样翻新,可一个不争的事实是,发达国家牛奶的人均消费量却是逐渐下滑的。原因很简单,过去牛奶是最佳的平衡营养和成本的食品,但是民众收入提高后,餐桌上、冰箱里的食品可选性提高了,牛奶的重要性也就下降了。

1943年,美国政府推出的《国家战时营养指导》,把牛奶作为重要膳食选择,列入“基础七项”之中。 来源:美国密苏里州图书馆网站

学生奶计划进入全面实施阶段

在我国,牛奶福利也渐渐浮出水面。为改善中小学生营养状况,早在2000年11月,农业部、教育部、质检总局等国家7部门就联合推出了国家学生饮用奶计划。14年来,学生饮用奶从无到有、从城市到乡镇,范围不断扩大。目前,学生饮用奶覆盖了24个省(市)、自治区的171座城市,日平均供应学生饮用奶1800万份以上,创建学生饮用奶奶源示范基地165家。最近传来的好消息是,2013年9月起,山西和顺县启动实施了“学生饮用奶计划”,使该县1.2万名中小学生都喝上了免费奶;2013年12月,广州市从化市的40所乡村中小学的22067名学生,可在课间吃上免费的牛奶和糕点。

今年1月2日,台北市也开始免费提供市10万小学生每周喝1次鲜奶,中国台湾地区的“立法机构”正在研究能否把这一福利措施推广到全岛。

2014年1月1日,中国奶业协会发布的《国家“学生饮用奶计划”推广管理办法(试行)》正式实施,这标志着学生奶工程进入最终全面实施阶段。

美国宣传喝牛奶的广告《Got Milk?》(“喝牛奶了吗?)中,美国流行音乐组合后街男孩的牛奶胡子。

美国垃圾奶:曾害死八千婴儿

奶牛来到世间,并非每一个毛孔都流着奶和甜蜜的东西。如同许多食品一样,牛奶也有不适合饮用的特定人群,尤其是在过量饮用的情况下。关于牛奶对人体可能造成的危害,近些年在《美国流行病学杂志》、《营养》和《儿科过敏与免疫学》等专业医学杂志上时有相关文章讨论,例如大量摄入牛奶与男性帕金森症、前列腺癌之间有一定的关系。下面我们要揭示的是,历史上人类的所作所为如何让这种古老的食品负面消息缠身。

曾任美国波士顿食品药品管理局局长的莱斯利·哈特就曾在一篇文章中说:“食品掺假与商业本身一样古老。”19世纪50年代,美国的牛奶掺假到了骇人听闻的程度。当时美国的酿酒厂遍地开花,产生了大量的副产品酒糟。为了充分实现废物利用,有人动了歪脑筋,就拿来给奶牛作饲料。长期吃这种酒糟的奶牛,牙齿腐烂,还患有其他病症,所产的奶被人喝后,人也容易生病。当时的一份文献谈到这种垃圾奶时说:“这些不幸的奶牛挤出的奶颜色淡,略带蓝色,质量低劣,没法用来做黄油和奶酪。”为了把垃圾奶调出好卖相,奸商们往里面加入了石膏、淀粉等,再标上“纯粹的乡村牛奶”兜售。

1858年,真相被揭露出来,舆论大哗,同年的《纽约时报》估计,约有8000名婴儿因为喝了这种垃圾奶丧命。公众的呼吁使得美国在1862年通过了第一部食品安全法。

英国牛奶在历史上的安全记录也不太妙。19世纪,英国牛奶不仅普遍掺假,而且还受到各种致病细菌的严重污染。当时许多英国家庭更心仪新鲜的、未经任何杀菌处理的鲜原奶,结果可想而知,许多婴儿死于牛奶造成的腹泻和结核病。

同一时期的美国,因为牛奶奶源造成的伤寒和肺结核也使婴幼儿死亡率飙升,而且在1913年暴发了大规模的伤寒。痛定思痛,美国政府开始在1917年强制推行巴士消毒奶。

有机牛奶需求量上涨

虽然牛奶的整体销量在下滑,可消费者对有机牛奶的需求量却在不断上涨。这使发达国家的个别牛奶生产商发现了新的商机。美国加利福尼亚牛奶协会就为宣传加州牛奶的绿色纯天然,拍了不少精致的宣传广告。

2002年,动物伦理组织(PETA)把加利福尼亚牛奶协会告上法庭,用许多证据揭露了加州奶牛恶劣的生活环境,证明加州奶牛并不像广告宣传得那么幸福。

全美最大的有机奶生产商欧若拉公司在广告中宣称,他们生产的牛奶无抗生素和杀虫剂残留,奶牛在草场享受充足的锻炼,干净的饮用水,呼吸着新鲜空气,吃着健康的有机饲料。2007年,美国农业部认为该公司违反了《有机食品生产法》,销售的“绝大多数所谓有机奶是用高度集成化的方式生产的”。

回眸牛奶的历史,可见人类虽然是天生的哺乳者,但不是天生的喝牛奶者。牛奶对人类的伟大贡献,我们实在是应该感恩戴德。牛奶如此善待了人类,我们人类的企业,应该加倍地善待牛奶,用它制造出优质食品,哺育我们和我们的后代。

(本文写作过程中参考了联合国、美国《纽约时报》、美国农业部、英国《自然》杂志、美联社、维基百科、果壳网等网站的资料,特此说明并致谢。)

上一页 [1] [2] [3]