位于杭州拱墅区长征桥一侧的小河直街集中反映了古运河的人文历史风貌。

明末清初时这里可是商船如梭,富贾云集之地,被称为杭州十八景中的“北关夜市”,盛极一时。由于是大运河的支流,小河直街理所当然地成了南北货物的集散地。清末民国初年,码头、仓库及与船运相关的各种行业兴盛、发达起来,商埠、店铺、作坊一家挨着一家,当地的老人说,当时的店铺的种类数不胜数,报得上名堂的就有:炮仗店、茶馆、酱坊、铁匠铺、蜡烛坊等等,还有一种专门孵小鸡、小鸭的店,叫做“哺坊”,可见当时商业形态之繁多。 这种盛况直到上个世纪三四十年代方告结束,原来的打铁铺、茶馆、蜡烛坊、碾米店,现大多已成了民居,只留下了木门板上依稀可辨的字迹和同样模糊的记忆。

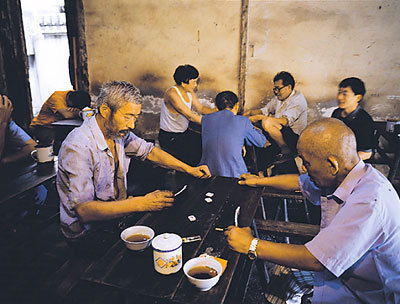

老茶馆依旧保存着关于运河人文的记忆

枕河人家的生活远没有我们想象中的浪漫和诗意,风雨飘摇中的木屋仅靠几根水泥柱勉强支撑着半悬于河面之上。然而,久居于此的老人还是乐呵呵地说:“住了五十多年,习惯了,也有感情了。”

莲花落、云水谣,一手好橹载佳酿,即便是在今天,水路运输依然是绍兴黄酒的主要输出方式之一。

打运河最后注入钱塘江,优良的生态环境吸引了大量迁徒的候鸟,亦成为水运码头一景。

在水运业相对鼎盛的时期,绍兴安昌镇是浙东航运线上的主要商埠码头,千舟竞发,商贾云集,经济发达。同时也是连接绍兴西北部、萧山东部乃至毗邻的上虞、杭州等方圆百余里之地的产品集散地。尤其是棉纺织业,在公路交通尚未成熟的年代,安昌“挟水运之利,仗物产之丰”成为当时整个浙东地区的重要棉花集散地。纵横相连阡陌交错的河道水巷,成为当时货物流动、商品交易的通道。

运河边的湿地,颇有野趣

“跑过三山六码头,喝过汆桶热老酒!”喝几口黄酒,吼上几句“莲花落”,对于地道的绍兴人来说如日出而作,日落而息般正常,“城中酒垆千百家”,“倾家酿酒三千石”从陆游的诗句中便可见南宋时绍兴的酒业已相当繁荣。《会稽续志》中写道,当时绍兴农田种植的用于酿酒的糯米已经占到总产量的3/5,到了连吃饭的粮食都置于不顾的地步。绍兴人好杯中之物,可见一斑。绍兴人认为,即使在外地的五星级大宾馆中能喝到珍贵的十年陈黄酒——那也不算什么顶级的享受。真正顶级的是什么?要在下雨天时,乌篷船上,喝十年陈黄酒才算真正的享受。就是酿酒最后剩下的那些酒糟,绍兴人还可以用来做酒糟鸡、酒糟鱼,夏天晚饭时弄上几碟子糟鸡爪、糟鱼,再喝上几口黄酒,那真是喷香!

在水运业相对鼎盛的时期,绍兴安昌镇是浙东航运线上的主要商埠码头

上一页 [1] [2] [3] 下一页