三江平原西北部湿地农田化的生态效应研究

摘要:三江平原作为国家重要的农业生产基地,长期以来自然生态环境尤其是大面积湿地受到大规模农业开发的强烈作用,生态环境发生了较大变化本文以三江平原西北部富锦和同江市为例,应用和GlS手段对研究区1975、1988、1993、1997、200l年和2006年6期Landsat:遥感影像提取各地类面积,分析湿地农田化对该区气候、水文、生物多样性等方面的影响,结果表明:30年来湿地减少5138万公顷,耕地增加70.98万公项,湿地农田化给该区域带来气候变暖、“冷湿”效应减弱、生物多样性减少等不同程度的生态环境问题。根据统筹人与自然和谐的科学发展观,提出了恢复和重建三江平原湿地生态系统的对策和建议,研究该地区湿地农田化具有重要意义,有利于促进经济、社会和生态环境可持续协调发展,保障国家商品粮基地的建设和粮食生态安全,同时为保护三江平原区域生态环境、永续利用区域土地资源提供科学参考。

关键词:三江平原 湿地 农田化 生态效应

一、引言

三江平原是我国重要的粮食生产基地和淡水湿地集中分布区,对于保障国家粮食安全和区域生态安全具有举足轻重的作用,湿地农田化是三江平原湿地丧失和退化的重要因素[1]。在未开发之前三江平原沼泽湿地占平原总面积的3/4以仁,面积约3.40 x 106公顷,经过30多年的大规模农业开发,目前仅剩0.45 x 10"公顷。如不加以限制,除了几个规模较大的自然保护区外,三江平原的湿地将被开垦殆尽[2]。随着人口增长,城市化进程的加快,粮食供应与保护环境的矛盾将进一步激化,如何协调经济快速发展、保障国家粮食安全与保护三江平原生态环境,提高农产品品质和人居环境质量之间的矛盾是亟待解决的问题。国内学者对三江平原湿地农田化研究主要集中在以下几个方面:部分学者定性研究湿地农田化分布区域、动态演变过程与作用机理等问题f3周,及湿地农田化对土壤的理化性质的影响[6-7];大量学者着重研究湿地农田化引发的综合生态环境问题,引用景观格局指数和生态系统服务价值来定量分析湿地农田化的综合生态环境效应[8]。

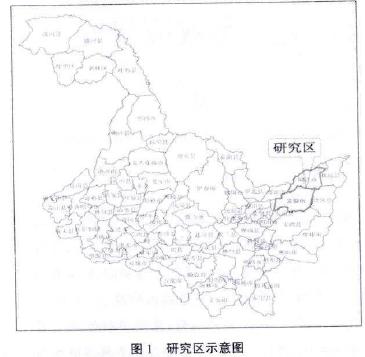

基于富锦市和同江市湿地分布成片集中,该区广泛形成和发育的沼泽湿地,是我国非常宝贵的湿地资源,亦是世界上少见的内陆平原湿地,是具有重要代表性和国际意义的湿地生态系统l0]。同时湿地农田化过程较强烈,生态环境变化较为显著,因此本文选择三江平原西北部富锦市和同江市典型区域为研究区,应用RS和GIS技术手段,通过对两市近30年来湿地和农田数量的变化与当地气候、生物多样性、水土污染等变化情况进行研究,对区域土地资源保护、管理与可持续利用具有重要的借鉴意义,对协调三江平原粮食供给与环境保护,为政府制定湿地保护相关政策提供理论参考。

二、研究区概况

富锦市和同江市位于黑龙江东北部三江平原腹地,总面积1.31 xlo“公顷(见图1)。该区为温带湿润-半湿润大陆性季风气候,具有冬季干旱,夏季温暖多雨,春季升温快、多大风,秋季降温急剧的特点,气温南高北低,降雨东多西少,年降水萤500~650毫米,降水季节分配不均,主要集中于夏秋两季,夏季(6一8月)降水量占60%以上,秋季(9一10月)降水量占20%左右。该区土壤成土母质多为粘土或亚粘土,在土壤形成过程中广一泛发育了白浆土、草甸土、沼泽土、棕壤和黑土,平原以白浆土、草甸土和沼泽土的分布面积最大。植被的植物种类组成属于长白植物区系,以沼泽化草甸和沼泽植被为主。

三、数据准备与研究方法

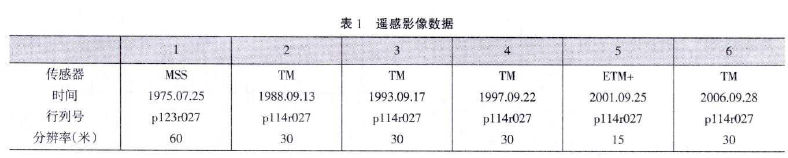

本研究所采用的数据主要为中国科学院遥感卫星地面站接收和处理的美国Landsat卫星的影像(见表l)在ERDASS.7软件支持下以1994年1:5万地形图为主控数据源进行各年影像的空间几何纠正,保证精度在3米以内,之后用非监督分类(unsupeoisedclassi Cation)和监督分类(Supervise〔1 Classification)相结合的方法进行影像分类,其中非监督分类用IsODATA法,将影像初步分成50类,之后在Gro叩ToolS里面进行同类合并,再以合并后的类别为模板进行监督分类最后以土地利用两级分类系统为基础,并根据本研究的目标和景观变化分析精度要求,对研究区土地类型进行归类处理,共分出7种土地类型进行统计分析,这7种类型分别为耕地、林地、草地、水域、建设用地、湿地和未利用地。其中,湿地类型只包括沼泽地、泥炭地、浅水湖泊和河滩等l’小121。天然湿地不包括人工湿地。经过野外抽样检查,分类精度在95%以上。最后把分类结果转换成ved()l’格式,在Arc以59.2平台下进行面积统计。

四、结果与分析

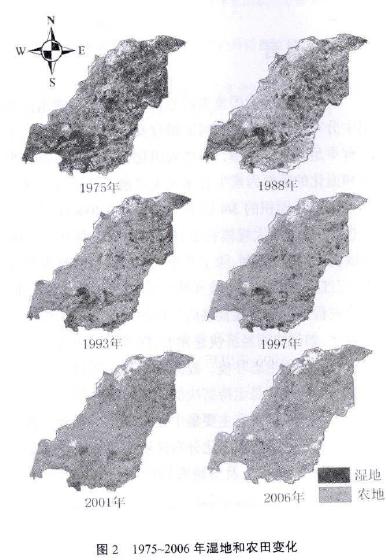

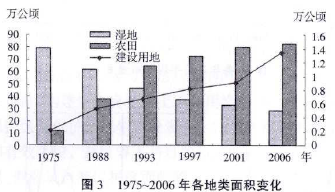

由图2和图3可以清晰看出,研究区30年来湿地农田化现象十分严重,湿地由1975年的79.72万公顷减少到2006年的28.34万公顷,减少了51.38万公顷,年均减少1.66万公顷。农用地由1975年的11.86万公顷增加到2006年的82.83万公顷,增加了7().98万公顷,年均增加2.29万公顷其中1988一1993年期问,湿地变化最强烈,年均减少2.93万公顷。30年来建设用地由2148.86公顷增加到13432.32公顷,增加了10倍多。由图2可以看出,2006年除了几个湿地保护区以外大面积湿地已经寥寥无几。

1.湿地农田化的生态效应分析

(l)气候变化分析

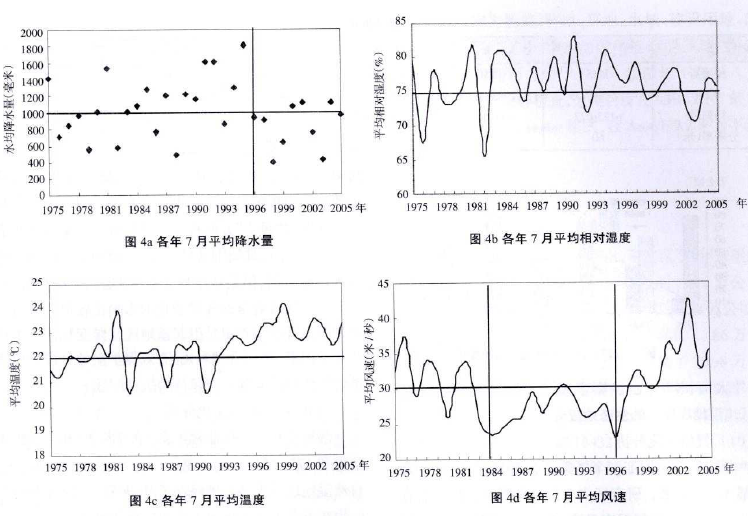

根据富锦和同江两个气象站点1975-2005年的资料显示,30年来,研究区内7月平均降水总体趋势在减少,7月日平均气温在升高,7月平均相对湿度在降低。由图4a可以看出,19%年以前大部分年份7月平均降水量都在1000毫米以上,并且多数年份雨量充沛,1996年以后最高降水量只有1 109毫米,并且绝大多数都在1000毫米以下,降水量明显减少,而且在1996年以后减少更加明显。1975一1996年7月平均降水量为1095.41毫米,1996一2005年为831.65毫米。相对湿度随着降水量增减而增减,而且最近几年研究区7月相对湿度总体上逐渐降低(见图4a和图4b)。研究区7月日平均温度从1991年开始升高,而且一直保持在较高水平,在1999年出现日均温最高值24.21℃,最低值出现在1991年,只有20.54℃(见图4C)。各年7月平均风速总体上呈倒U型,1984一1996年间平均风速总体较低,1996年以后7月平均风速总体增加速度较快,最高值是2003年的42.5米/秒,1975一1954年间平均风速为30.65米/秒,1985一19%年间平均风速为26.92米/秒,1997一2005年间平均风速为33.83米/秒(见图4d)“冷湿”效应是湿地的累积环境效应之一,同时也是湿地最典型的气候特征。由于湿地长期或季节性积水,水热容量大,消耗太阳能多,地表增温缓慢。湿地强烈蒸发导致近地层空气湿度增加,气候较周边地区冷湿。国内学者对三江平原的研究发现,湿地冷湿效应与湿地植被及其积水深度有关,而且冷湿效应正在逐渐向“暖干”方向转变。虽然湿地冷湿效应具有局部性,只是在其周围区域产生一定影响,可能对全球气候影响微弱,但是从全球来看,湿地的大面积分布,使其冷湿效应对全球气候变化的影响比较显著。将大面积湿地开垦为农田是引起该地区气候变化的一个重要驱动因素。如何合理利用、有效保护湿地资源以此来预防气候变暖成为一个亟待解决的问题。

(2)生物多样性变化分析

湿地生物多样性非常丰富,孕育着2200多种野生植物和1770多种野生动物,仅鸟类就达271种之多。自然湿地还为许多物种保存了基因特性,使许多野生生物在不受干扰的情况下安然生存和繁衍。

三江平原湿地大面积农田化不仅使森林资源、小叶樟草场资源和芦苇资源受到破坏,也使珍稀动植物数量减少,生物多样性损失严重。由于栖息地被破坏,丹顶鹤由1984年的 309只下降到1995年的65只,大天鹅、白鹤的繁殖种群已不足50只,雁鸭类数量减少了90%以上,现在的繁殖种群密度每公顷不足1对。嘟噜河下游沼泽,1985年调查有丹顶鹤23只、白鹤66只、大天鹅45只}131,随着毁苇开荒和栖息地的破坏,这些珍禽已不再出现了。大面积沼泽可为鱼类提供良好的产卵、繁殖和育肥的场所,湿地农田化面积的增加,也导致了鱼类资源衰退比较严重,一些中小河流的鱼类资源较70年代减少80%左右。同时渔业水域面积缩小及水体污染,也影响鱼类的繁殖和产量。

(3水土污染和大气污染分析

农用地面积增加不可避免地导致化肥和农药的使用量增加,从而导致河流和土壤污染,随着经济发展和机械化水平的提高,农药和化肥施用量在逐年增加,本区1990年每公顷农地农药用量1,55公斤,1994年增至2.08公斤,平均每年每公顷增加0.13公斤。虽然用的是高效低毒、低残留农药,半衰期一般不超过半年,但是其中有些农药含杂质或代谢物毒性却很强。因此,大剂量施用时产生的直接污染、非有效成分的伴随污染和短期残留污染等问题,仍将对本区的农业土壤环境构成威胁,本区1990年平均每公顷农地施用化肥64.8公斤,1994年增至120.6公斤[,41,施用氮肥有20%以氨或NO3的形式残留于土壤中,磷肥中有害物质如氟化物积累在人体内也危害健康。同时地膜的增加也对土壤产生了一定量的污染。随着湿地转化为农田时间的增加土壤容重和比重显著增加,而孔隙度和田间持水量却在不断变小,大部分土壤养分明显降低,土壤退化明显。

本研究所涉及的大气污染主要是由于温室气体排放而产生的污染,C02、CH。及NZO是大气中最重要的3种温室气体,对地球系统的能量收支以及地球气候的形成有重要影响。沼泽湿地开垦为农田后,贴地气层气温以及土壤温度升高,而土壤含水量降低,即开垦导致沼泽湿地的冷湿效应消失。经过过去儿卜年的垦荒活动,土地利用变化剧烈,三江平原温室气体排放总量发生改变。其中CH。的排放总量减少,而COZ和N20排放总量剧烈增加。

2.湿地农田化驱动机制分析

1949年以来,随着人口大量进驻三江平原和国家投人力度的加大,粮食需求量和建设用地面积大量增加,是湿地减少的一个重要原因。30年来,富锦和同江两市人口由41.6万人增加到62.5万人。三江平原的开荒经历了4次高潮,1975年正是第四次开荒高潮开始的时间,而且1976~1979年研究区处于干旱期,4年7月平均降水量只有768毫米,各地农民趁连续旱年沼泽干涸之际大量开荒,1975一1988年,研究区湿地面积减少1.38万公顷,耕地面积增加了2.58万公顷。随着湿地面积的减少,湿地原有的“冷湿”效应被“暖干”所代替,降水量减少,气温升高和相对湿度降低,使得湿地开垦速度进一步加快,形成恶性循环。同时,国家政策也是湿地农田化的重要驱动因素,土地利用作为一种人类的社会与经济活动,必然会受到经济规律的制约。随着社会主义市场经济不断发展与日趋完善,市场机制的调控作用对上地资源的开发利用具有十分明显的作用。三江平原是我国最重要的商品粮基地,担负着粮食供应的重要职责,近些年随着惠农政策的实施和粮食价格逐年升高,种植水田给农民带来更大的经济效益,而湿地转化为水田具有优越的天然条件,因此湿地农田化更加难以控制。

五、加强湿地保护的生态安全可持续发展对策

1.加强基础性生态用地保护

应加强保护研究区基础性生态用地,控制对湿地等基础性生态用地的开发利用,对沼泽湿地等土地的开发,必须在保护和改善生态功能的前提下,依据规划统筹安排。构建生态良好的土地利用格局,建立湿地自然保护区是保护湿地生态景观和生物多样性的重要途径和有效手段,是统筹人与自然和谐的科学发展观的体现。但湿地自然保护区面临着自主行使权利薄弱、管理水平不高、资金设备缺乏以及人为破坏行为时有发生等一系列问题。因此,必须健全协调管理机制,完善湿地法制法规建设,争取多渠道资金投人,引进先进技术和管理理念,提高社会公众参与意识,从而推进和加强湿地自然保护区的能力建设和科学管理,为保护全球生物多样性和保障区域生态安全做出积极而重要的贡献。

2.提高农业科技创新能力

加快现代农业科技创新步伐,加大先进实用新技术的推广力度,重点推广高产栽培、保护性耕作、测土配方施肥、航化作业、节水灌溉、畜禽规范化饲养等新技术,提高农产品产量和品质。大力推进现代农业建设,坚持用现代物质条件装备农业,用现代科学技术改造农业,用现代产业体系提升农业,用现代经营形式推进农业,用培养新型农民发展农业。加快发展绿色农业,建设绿色农业示范区和非转基因农产品保护区,防止农业环境污染。依靠科技投入和集约化经营水平的提高来加快实现发展研究区粮食安全、食品安全、生态安全的绿色农业,提高农产品市场竞争力,而不是靠垦殖湿地扩大耕地规模来实施。

3.加强生态水利建设

由于研究区旱田作物生产不稳定,经济效益低,水稻种植面积在迅速扩大,农业长期以来形成了以水稻为主的局面,不断对低湿地进行排水治理,因此研究区旱田与水田以及沼泽湿地与水田之间的转化趋势逐渐增强。这种布局一方面需水量极大,另一方面湿地水量却供应不足,致使大量开采地下水,地下水水位明显下降。因此,以水资源承载能力为基础,调整水资源利用结构,合理利用水资源,对有限水资源进行优化配置,加强水资源管理,合理开发和控制地下水开采势在必行。研究区有丰富的地表水资源,应调整水资源利用结构,对有限水资源进行优化配置。应尽快开发、配套水利工程,以便合理利用地表水资源,解决地下水超采问题。更有效地开发利用地表水资源,提高研究区粮食生产能力,缓解地下水紧张和生态环境恶化局面农业要采用先进的节水技术,改变传统农灌方式,大力开发和采用现代节水灌溉技术和设备,要以种植业结构调整为契机,加快高效节水灌溉工程建设进程。充分利用过境水和提高过境水的利用率,对水资源匿乏的区域要增加重复水的利用。加快水土流失治理进程,加大河道管理范围内建设项目管理力度。降低工业用水量,提高水的重复利用率,主要途径是改革生产用水工艺,争取少用水,提高循环用水率。建立和完善水资源管理体制,增强人们对水资源的忧患意识。

4.建立健全环境保护法规体系和执法体系

研究区现有湿地已经不多,且大都属于低湿地类型,不宜开垦,生态环境脆弱。因此要立法保护,制定三江平原湿地保护总体规划,停止湿地开垦,扩大自然保护区范围,同时还要加强平原岛状森林的保护,积极发展生态保护林。在充分调查研究的基础上,从保护湿地生态系统和保护生物多样性、建设生态农业、实现社会经济可持续发展的要求出发,保护重点逐步实现退耕还泡、退耕还草,恢复湿地规模,制定湿地保护的总体规划和实施措施。全面兼顾,统筹安排,力求做到湿地保护与农业开发建设同步进行。

六、结论

富锦和同江市在1975年以来湿地面积年均减少1.66万公顷,农田年均增加2.93万公顷,由湿地直接转化为农田的面积占农田增加总面积的60%以上,农地增加还有一部分来源于林地、草地等。湿地的农田化使三江平原粮食产量大幅度提高,但不可避免地产生了很多负面环境效应:湿地最典型的气候特征“冷湿效应”逐渐转化为“暖干”,气候逐渐恶化,并且恶化速度大于世界平均水平,生物多样性减少,而且对水和土壤的污染更加严重。因此,合理协调农用地利用、粮食生产与环境保护的矛盾,在保证生态环境不恶性循环的前提下发展经济,合理控制湿地农田化过程与规模具有重要的意义。国家在大力贯彻实施相应的法律法规的同时,应该大力宣传湿地保护的重要性,同时增加湿地保护区数量和规模,保持生物多样性,对不适合开垦地带退耕还湿,建立合理的资源环境生态水利体系,保持一定湿地规模。

参考文献:

[1]明,陈铭,宋开山等.三江平原别拉洪河流域湿地农田化过程[J]湿地一农田景观梯度时空特征分析[J].水土保持学报,200822(l):194~198

[2]陈晓彬,王英,赵新宇.浅析三江平原生态环境的现状及治理措施[J]科技信息,2007,20:530

[3]周旺明,王金达,刘景双等三江平原不同土地利用方式对区城气候的影响IJ].水土保持学报,2005,19(5):1 54一1 58

[4]刘红玉,张世奎,吕宪国等.20世纪80年代以来挠力河流域i显地景观变化过程研究[J]20()2,17(2)698一705

[5]刘兴土,马学慧.三江平原大面积开荒对自然环境影响及区域尘态环境保护[J]一地理科学,2的0,20(l):14一19

[6]袁兆华,吕宪国,周嘉.三江平原旱田耕作对湿地土壤理化性质的累积影响初探[J].湿地科学,2006.4(2):133一137

[7]王世岩.三江平原退化湿地上壤物理特征变化分析[J]水土保持学报,2004.15(3):167一]74

[8]陈铭,张柏,王宗明等.湿地农田化过程对别拉洪河流域生态系统服务价值的影响[J]农业系统科学与综合研究,2007.23(2):221 一235

[9]彭鹏,蒋卫国,吴永兴.三江平原湿地生态环境变化分析IJ].中南林学院学报,2 006.26(s):32~37

[10]Patterson J 1999.Wetlands and olimate chan:feasil ility in-vestigalion()f giving,ditfonserving wetlands as oarl)on、inks[M]ott洲a:Wetlands International Special Publication.

[11]Knox JCAgricultur influen on landscape sensitivity in theUpper Mississippi Rjer Val]eylJ.Catena,2001,42:193一224

[12]ZedlerJB.Pro55 in wetland rostorati'),1 ecolo[J]Trendsi,,EcoloEvol[.tion,2000,15(10):402一407

[13]郝庆菊三江平原沼泽土地利用变化对温室气体排放影响的研究,中国科学院研究生院,2005:57~95

[14]刘兴土松嫩一三江平原湿地资源与可持续利用[J1.地理科学,1997,17(增刊)451一460

[15]章光新.郭跃东.嫩江中下游湿地生态水文功能及其退化机制与对策研究[J].干旱区资源与环境,2008,22(l):122一128

|

延伸阅读

|