竺可桢:新中国可持续发展的先知

竺可桢,1951年在华沙访问,时任中国科学院副院长

众所周知,对传统发展观具有颠覆意义的“可持续发展观”,是在20世纪80年代才由西方政治家正式提出的。1972年联合国斯德哥尔摩会议发表的《人类环境宣言》,奠定了可持续发展的理论基础,1987年在《我们共同的未来》中,才首次提出可持续发展的概念,而直到1992年的《21世纪议程》,可持续发展理念才推向行动。然而,早在50年代,在新中国的学术界,就有学者不仅在学理上大力关注可持续发展的相关理论问题,而且知行合一,在经济社会发展实践中一力躬亲。他,就是我国现代著名物候学家、地理学家竺可桢先生。

由于历史条件的限制,尽管竺可桢并没有明确提出可持续发展这一概念,但是,回顾竺可桢,研究竺可桢,人们不难发现“可持续发展”理念在中国的早期萌芽,在竺可桢身上的知行表现。

把环境问题纳入执政者视野

竺可桢21岁时考取第二期庚款留美公费生,先后获得硕士、博士学位。通过在哈佛的研究,竺可桢发现,农业生产不仅与天气气候息息相关,更受到地理环境、资源分布和人口问题诸因素的影响。这一发现使竺可桢很早便将农业问题与中国的环境、人口、资源等问题结合起来,作综合分析。这种系统研究方法,其实质已然是可持续发展理念的核心。

1918年秋,竺可桢回到中国,走上了学术实践的道路。1928年,竺可桢在南京主持建立了第一个由中国人管理的气象台——南京北极阁气象台,从此打破了外国人对中国气象事业的垄断。在抗战爆发前的十余年间,竺可桢以水滴石穿的勇毅,在全国各地建立了40多个气象站和100多个雨量观测站,初步奠定了中国自己的气象和大气环境观测网。与此同时,他还发表了一系列对我国大气环境学、气象学有重大影响的论文。这些堪称经典的论文使得竺可桢一时成为蜚声中外的著名学者,连蒋介石都仰慕他的学名,亲自聘请他担任浙江大学的校长。

建国后,竺可桢更是如鱼得水。自出任中科院副院长后,竺可桢的主要工作,便是负责全国范围内的自然区规划和自然环境资源的考察,这实际上是可持续发展行动的前奏和必要准备。竺可桢率领考察小组,以其60余岁的高龄,走遍了中国大江南北,向国家提交了《东南季风与中国雨量》、《晋西北地区水土保持工作视察报告》、《中国东北地区的气候特征和气候区域》等诸多高质量的调查报告,为新中国早期的环境与经济协调发展提供了一定的科学依据。

从哈佛一直到中科院,环境、资源和人口等问题始终是竺可桢学术研究的核心之一。早在20年代,竺可桢便开始撰文探讨中国人口问题。50年代后,面对人口陡增的趋势,他对在人口和资源双重压力下的中国前途充满了忧虑。在《要开发自然必须了解自然》等一系列具有代表性的论文中,竺可桢一次又一次地呼唤着今日中国人的环境意识;他在1963年向中央提交的、题为《关于自然资源破坏情况及今后加强合理利用与保护的意见》的建议书中,将环境问题引入了第一代党和国家领导人的视野;对于当年我国有的省份只顾大量开垦荒地荒山、置水土流失于不顾的做法,竺可桢也撰文提出批评,并建议有实地勘察的必要。这一系列文章的关注对象,都处于今日可持续发展理念的范畴,这一理念,也贯穿了竺可桢的整个学术研究。

为保护生态环境直言呐喊

从20世纪50年代开始,为回报苏联经济援助,发展战略产业,国家决定扩大橡胶生产规模,提出在华南地区发展橡胶种植的规划。时任中科院副院长的竺可桢,组织了一支由多学科科研人员组成的考察队参加调查,经过实地考察和反复的研究后,竺可桢支持在华南地区适当扩大橡胶种植的计划。

然而,由于没有充分考虑到环境因素,华南地区各级地方政府在实际工作中盲目扩大生产,使得橡胶种植超越了当地的环境承载能力。特别是在海南岛和雷州半岛地区,当地大量的原始森林被焚毁砍伐,改种橡胶。不少地方环境退化,在雷州半岛甚至出现了石漠化现象。

得知此消息后,竺可桢极为震惊。斯时,国家林业部又提出了“橡胶种植范围扩大到北纬22.5度左右地区”的构想。为了切实了解情况,竺可桢会同国内有关专家及苏联科学院的七位学者共40余人,于1952年2月共同考察了海南岛和雷州半岛的橡胶及其他热带经济作物的发展状况。

经调查,竺可桢发现,在雷州半岛和粤西地区种植橡胶林已经十分勉强。北纬22.5度地区的气候,根本不适合橡胶树的生长;同时,现有橡胶林的规划,忽视了当地的气候环境。华南地区骤雨密集,坡地土壤流失量很大,而很多地区将大量的橡胶林种植在坡地上,不仅不利于橡胶生长,而且加剧了水土流失。

回到北京后,竺可桢向人大提交了《雷琼地区考察报告》,报告针对“扩大橡胶种植”的计划提出了相反的意见,建议放弃雷州半岛和粤西地区的橡胶林,而在海南实行橡胶密植。

当时,橡胶生产主要供应苏联,因此,扩大橡胶种植是政治问题。可见,竺可桢此举要承受多大的政治危险!但是,学者良心使他执著环境保护,一力振臂呐喊。幸运的是,竺可桢的建议得到了国家的重视,并压缩了华南地区橡胶种植的规模。

竺氏理论惊动开国领袖毛泽东

1963年发表的《论我国气候的几个特点及其与粮食作物生产的关系》一文,可以视为竺可桢学术论文的代表作。这篇文章本着可持续发展的原始形态和朴素思考,将大气环境问题引入了农业生产研究。提出了“气候既然仍是目前粮食生产增减的重要因素,我们就急需分析气候如何影响粮食生产增减,并进一步探讨如何利用一个地方气候的有利因素而减少或免除一个地方气候的不利因素”的重要观点。这篇文章影响之大,甫一发表便引起了开国领袖毛泽东的高度关注。

当时,年轻的新中国因遭受粮食问题的困扰,农业问题成为党和国家领导人工作的重心。尽管经过多年的实践,我们已经摸索出了农业生产的一些规律,如“八字宪法”,即“土、肥、水、种、密、保、管、工”,但效果仍不理想。竺可桢的论文第一次将环境因素引入农业生产领域,为“八字宪法”作了重要的有益补充,为农业问题的解决提供了全新而切实可行的发展思路。

读完竺可桢的论文,毛泽东十分兴奋,在屋里来回踱步,深深地吸着烟。在缭绕的香烟中,毛泽东决定约见竺可桢,同时被邀请的科学家还有李四光和钱学森。

这天是1964年的2月6日,农历甲辰年的腊月二十三,按中国的传统习俗,这天是过小年祭灶的日子。工作人员将竺可桢引领到毛主席的住处——“菊香书屋”,这是一处不大的院落,院子里松柏苍苍。一见面,毛主席便开门见山地说:“你那篇《论我国气候的几个特点及其与粮食作物生产的关系》写得不错,我看到了。”毛主席一边说,一边指床头柜。床头柜上摆放着那篇论文,上面赫然出现红蓝铅笔画出的记号。

心有灵犀一点通,两个人一见如故,谈话甚契。毛泽东用他那独具魅力的语言如是评价竺可桢的文章:“你的文章写得好嘛!农业八字宪法,都是只管地不管天,你的文章倒是管天的。”对此,竺可桢答道:“天有不测风云,我们现在还管不好。农业很大程度上还是靠天吃饭。今后一方面要利用气象条件,另一方面要注意抗御自然灾害。”毛泽东又一次展示了伟人的幽默:“我们两个人分工合作,就把天地都管起来了!”

正是受到竺可桢的影响,党中央在制订后来的农业政策时,将天气和环境的因素综合考虑了进来。实际上竺可桢的理论观点,对于我国现今农业和粮食问题的解决,仍具有有巨大的指导价值。

“筚路蓝缕,以启山林”。竺可桢对于新中国的环境事业,有着开天辟地的功勋;对于中国的“可持续发展”理念的奠基,是知行合一的敏锐开创。历史会永远记住:中国可持续发展的先知——竺可桢。

竺可桢(1890~1974),字藕舫,绍兴东关镇(今属上虞)人。现代著名爱国教育家、气象学家、地理学家。1910年公费留美,入伊利斯诺大学农学院。1913年转入哈佛大学研究院地理系专攻气象,获博士学位。1927年,应蔡元培之聘赴南京筹建气象研究所,任所长。1936年任浙江大学校长。建国后亲自筹建中国科学院地理研究所。1962年6月加入中国共产党。历任中国科学院副院长,全国科协副主席,中国地理学会、气象学会理事长,当选为全国人大常委会委员。著作有《物候学》、《台风中心的若干新事实》、《中国气流之运行》等。

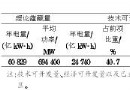

|

延伸阅读

|