一个农民的环保“闲事”

今年世界地球日,《人民日报》四版右下角刊登了一则颇为另类的广告:蓝天下,一片青山绿水。画面正中,一句“善待环境就是善待自己”环抱着地球。广告下方郑重署名:农民陈法庆。

这已是陈法庆自费做过的第4个公益广告。与此同时,他还开始了一项更浩大的工程:一年之内,在全国所有省会城市,自费做环保灯箱广告。“我要用自己的行动修复国人的环保意识”。

陈法庆说:“我说不出为什么,如果一定要我回答,我只能说:这是我的本性。”

将环保局告上法庭

早在十余年前,陈法庆便已是仁和、甚至余杭地区“爱管闲事”的名人了。

使他声名大噪的一件“闲事”发生在2001年。仁和因盛产石材成为石矿集中产地,区区2.5平方公里范围内,便集中了11家石矿。这给当地造成了严重的粉尘及噪声污染。

陈法庆形容当时的“盛况”:晚上关紧门窗,但第二天一早屋内还是粉尘遍地。

他于是犯了“病”。隔三岔五地给镇、区环保部门和政府打电话投诉,还不辞辛苦跑到矿区与人交涉,给人支招。

2001年,余杭区环保局向其中的8家石矿发出《环境保护限期整改通知书》。陈法庆在一旁耐心地等待,但发现没有下文后,第二年又一口气举报了9次。最后,他索性以“未履行法定职责”为由,将余杭区环保局告上法庭。

不久,他收到区环保局的答辩书。但这份答辩在陈法庆看来充满了狡辩。在一份长达5页的污染陈诉书中,他写道:“现今仁和镇矿山行业10余家石矿无一家治污设施符合整改要求。对‘形式’上的整改过后仍在污染环境,被告不是不知,而是任其污染放纵不管。被告自2001年4月20日第一次限期整改,到今一年多时间又11次的限期整改,何以如此软弱无力?……”

虽然官司最终输了,但仁和镇的空气质量却发生了好转。

凭良心做事

粉尘事件过后不久,陈法庆又一纸诉状将浙江省政府和环保局告上法庭:两被告对他家门口的东苕溪水源保护区内的环境污染状况,未采取切实的治理和改善措施。

这条溪的沿岸有23家石矿,95%的石料都由东苕溪航道向外运输,垃圾、废油漂浮在水面上,但这条溪同时又是两家自来水厂的水源。据陈法庆计算,约有80万人在饮用这条溪水加工后的自来水,但除了几块警示牌外,他没有看到更多的保护水源行动。

法院不予受理。他上诉,仍没有结果。

政府和法院对分内事似乎漠不关心,这让爱“管闲事”的陈法庆难以理解。此后一年,他仔细研究了相关法律后,上书全国人大,建议修改相关法律,建立以保护公共利益为目的的诉讼渠道,尤其是以公民身份提起的公益诉讼。

现年38岁的陈法庆,从不以“斗士”自居。“我就是一个普通农民。”他说。偶尔还会加一句:“我没有文化,初中都没毕业。我做这些只是凭良心。”

“不讨好的事”总要有人做

看报纸是陈法庆多年养成的习惯。现在,他每年要在书报订阅上花掉1800元。也正是从报纸上,他知道:在全世界污染最严重的50个城市中,中国占了30个,在全世界污染排名前10位的城市中,中国占了8个!于是,陈法庆的“闲事”渐渐浓缩为“环保”一项。

他完全“抛开”了自己与他人合开的工厂,开始了有步骤地改变国人环保意识的计划。其中很重要的一项,便是在媒体上刊登署名“农民陈法庆”的环保公益广告。

当地人说,法庆走火入魔了,有钱干什么不好,偏要去登什么公益广告?真是吃饱了撑的!

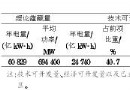

“我有钱吗?”他毫不隐瞒,“我全部资产加起来有60万,在杭州连一套房子都买不下。”经过仔细计算后,他说:“不过我现在只剩20万了。”他住在16年前盖的老房子里,屋顶逢雨便漏,也只是草草维修一下。

妻子胡法琴对陈法庆的“闲事”有些不屑,在她来看,那些都是自找麻烦。

“我是在做两边都不讨好的事。”陈法庆神色无奈,“政府不喜欢我,企业也不喜欢我。”顿了顿,他又说:“不过有些事总要有人做。”

《华南新闻》 (2005年07月01日 第二版)

|

延伸阅读

|