治水的背后 一种耐人寻味的利益较量

有的事情,换个角度想就很清楚。

就说重点流域水污染治理吧,关于它的进度缓慢有很多说辞,捉襟见肘的投入,积重难返的痼疾,日益加速的发展等等。一些地方政府的领导因此理直气壮:治污进度是慢,不过确实没办法,难啊!

而事情的另一面呢。水污染无法治理,给流域内的人民带来了什么?

被誉为“母亲河”的黄河,许多支流在上个世纪五六十年代水清鱼跃,目前却是全河皆污、臭气熏天、鱼虾绝迹。水域受化学工业、制浆造纸、制革、印染等污染,形成特有的“酱油色”,其色度污染状况令人触目惊心。干流近40%河段的水质为“劣五类”,基本丧失水体功能。支流几乎所有河道常年处于劣五类,变成名副其实的“排污沟”。

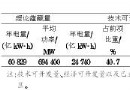

黄河流域每年因污染造成的经济损失高达115亿至156亿元人民币。据初步测算,喝着这样的“酱油水”,黄河流域内每年人体健康损失达22亿至27亿元人民币。

同样深受“酱油水”之害的还有淮河流域的群众。刺鼻的气味,让沿河的居民开不了窗户;浓浓的“酱油水”,让淮河人民无法正常生活。环保专家感叹,淮河流域小造纸产值累计不过500亿元,而治理其带来的污染需要3000亿元的投入,达到生态功能水标准还不知要投入多少钱,且还要100年的时间!

这就是“无法治理”的水污染的另一面。它牵连着几亿人民的切身利益,牵连着子孙后代的明天和未来。这样的现实,不知道为什么没有让那些“精于算计”的地方领导有一些触动,一些醒悟?

都知道我们是个缺水的国家。本不殷实的家底在巨大的人口基数和飞速的发展压力之下,已是耗用殆尽,而人为的污染更使支撑我们生存的“血脉”千疮百孔。水利部提供的数据表明,目前中国水脏问题非常突出,优于Ⅲ类的水已由上世纪80年代占监测河段的80%下降到目前的29%。生活用水超标问题尤其突出,半数以上的城市有地下水污染问题。

可以说,水的污染不仅严重侵害了人民群众的基本生存,也极大地阻碍了社会的可持续发展。

水是人类最基本的生产资料,也是国家最重要的战略资源。当人们面临石油短缺时,还可以通过发掘天然气、核及太阳能等作为补充能源。但对于水,到目前为止,人们还没有找到适当的替代品。面对随着发展而不断增长的水需求,水资源的严重短缺和污染,将严重威胁我们的国家安全。

在中国历史上,治水一直是我们治国安邦的大事。过去的“治水”为的是应对频仍的洪涝灾害,今天的“治水”主要是治理人为的污染。因此,从这个意义上讲,今天的“治水”实质是“治人”:江河万年流不绝,清水何辜染尘埃?明白了这个道理,那些“无能为力”的借口,那些“无所作为”的托词,都将无法立足。

在“治水”的背后,是一种耐人寻味的利益较量:一方是地方利益和眼前利益,一方是人民利益和国家利益。

孰重孰轻,何去何从,也依然在于人:在于流域内的各级领导,也在于我们傍河而居的每一个人。 《人民日报》 (2004年05月13日 第十六版)

|

延伸阅读

|