21世纪反思城市灾害

21世纪是一个“城市世纪”。诺贝尔经济奖获得者Stiglize早在2000年7月在世界银行中国代表处就曾讲过:“中国的城市化和美国的高科技发展将是深刻影响21世纪人类发展的两大课题。”城市化已经成为各国实现现代化的共同选择。但高速的发展进程改变了自然生态和社会环境,并由此引来频频不断的灾害:有严重的自然灾害,有因科技发展过程中人为导致的技术灾害,更有源于人类的反社会行为造成的人为灾害。现代化城市已成为灾害的巨大承载体,一次又一次的灾难,无情地摧残着人类赖以生存的地球。随着城市化发展速度逐渐加快,信息时代高新技术的广泛应用,我们的城市变成了一个相互联系、相互制约的高科技的复杂系统,城市抗灾的能力越来越弱。随着现代社会体制的日益变革,以及现代城市灾害的群发性和链状特征的显露,传统的防灾减灾体系已经越来越不适应城市可持续发展的要求。从防灾减灾到加强城市应急管理能力,已成为社会的当务之急。

反思之后,方可顿悟。王绍玉教授是1976年唐山大地震的亲历者和幸存者,这使得他对影响人类社会的巨大灾害有着不同常人的深刻认识,并由此开始了如何应对灾害的思考。他和同事们早在2002年就明确提出了城市灾害应急管理能力建设这一新的课题。长期以来,他们在深深思考人类在灾害中的命运、借鉴发达国家经验的基础上,认真反思了我们国家灾害应急管理体制建设的问题,在探索将危害人类的灾害转化为人类共享的知识财富的道路上,克服了很多难以想像的困难,付出了巨大的心力和才智。

《城市灾害应急与管理》一书分为总论和分论两大部分。在总论即城市灾害应急管理理论部分,作者分析了灾害与城市发展的关系,阐述了城市灾害的基本特征,灾害应急制度的历史沿革,以及我们应怎样构建城市灾害应急与管理体制,如何对城市灾害风险管理与指挥决策,同时,也提出城市灾害的监测预警、城市灾害应急与管理的资源储备、城市灾害救援体系的建立、城市灾害应急能力评价体系的建立等一系列基本理论问题。这一部分形成了我们各级政府决策和制定应急预案可信的理论依据。

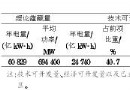

分论则由各种自然灾害、技术灾害、人为灾害的特征和现状及其相关灾害的监测预警、应急救援与灾害的资源储备等方面的内容组成。我国是世界上少数几个灾害种类繁多、灾害发生频率密集及灾害损失很严重的国家之一。作者在书中对不同的灾害进行了剖析,用大量可靠的数据,表明了我们在全面建设小康社会的过程中因这些灾害而严重拖延的事实,并逐一探讨了应急与管理的对策。例如,种种自然灾害对城市发展的威胁、由科学技术进步和生产开发带来的技术灾害、城市居民生命的第一杀手是什么、面对突发公共卫生事件的应急与管理以及如何有效预防与控制我们城市的人为灾害等等。每一章节的分析,都是打开探索之门的钥匙,读来极具特色。

作者以其深厚的理论功底,独特的视角,深刻的笔触,通过观察灾害问题,论述城市灾害的特征,向全社会提出了怎样构建系统的城市灾害应急管理概念体系和框架、怎样完善城市灾害的应急管理体制和运行机制以及怎样建立灾害监测预警系统和应急救援体系等一系列的重大理论和实践问题。书中一些抛砖引玉的观点,说明了作者在积极推进我国城市应急管理体系建设及坚持全面、协调、可持续的科学发展观方面,做了大量的、深入的、甚至是“超前”的探讨和研究。

“坚持以人为本,既要体现在常态社会条件下,更应体现在非常态社会条件下。因此,有效应对各类突发事件,保证人民群众安居乐业,是落实科学发展观、全面建设小康社会这一主题的应有之意。”这是作者想要告诉我们的一个简单而又关键的理念。所有构建系统理论框架、探索城市灾害的应急管理运行机制以及灾害预警系统和应急救援体系的建立,源出于此。

洋洋洒洒37万字,资料详实,数据准确,行文流畅。虽然涉及深刻的理论问题,然而读过之后,非但没有枯燥感,反而给人留下了巨大的思考空间。毕竟,安全是我们每一个人生存的底线,是一个城市发展的底线,更是我们全面推进现代化建设的底线。

对于从事灾害管理和公共安全管理的研究人员,这是一本具有指导性的理论书;对于关注社会公共安全的大众而言,这是一本引领我们深入灾害应急与管理这一新学科的引导书。在灾害面前,城市是脆弱的,在科学面前,灾害是可以减轻的。只有我们共同关注这个重大的社会命题,积极利用科学技术的新成果和社会科学的新成就,不断探索,积累经验,就能为推进国家的灾害应急管理体制建设做出我们应有的贡献。

“自然灾害无国界”。灾害,就是高悬于我们头顶的一把达摩克利斯之剑。建立灾害预警系统和完善应急救援机制,不仅仅是系牢悬剑之绳,更是真正意义上保障我们安全的诺亚方舟。 [2005-5-18]

|

延伸阅读

|