土壤肥料与植物营养学家刘更另:躬行大地谱华章

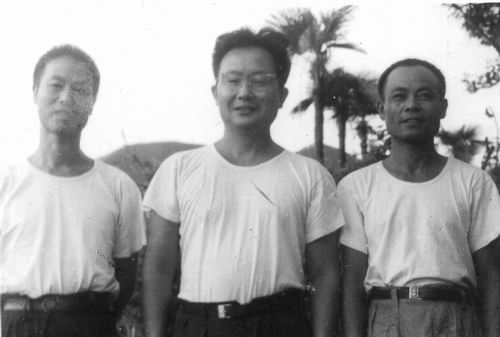

①1964年,刘更另(中)与陈永安(左)、吴大伦在湖南祁阳官山坪试验基地田间合影。

②刘更另(右)和好朋友刘守仁院士在一起。

③1957年,刘更另(中)在苏联季米里亚节夫农学院研究生院学习期间,与导师契日夫斯基(前)在野外考察。

忆刘更另先生与祁阳站的往事

■姚政

中国农业科学院祁阳红壤实验站(简称祁阳站)是以我国老一辈土壤肥料与植物营养学家、中国工程院院士刘更另先生为首的一批农业科研人员在上世纪60年代建立起来的我国南方一个农业科学综合实验站。我作为刘更另先生的学生,于1983~1984年、1988年作硕士学位、博士学位研究期间曾经在那儿工作生活了两年半,妻子、孩子也随我在那里一起生活。在导师刘更另先生的指导下,先后做了垄作对水稻生长与土壤性状影响的试验、湘南红壤区农业生产状况调查、完善实验站工作条件等方面的工作。

当时的实验站里已经装备有比较完备的土壤肥料分析实验室,可以进行各种土壤、植株的理化常规分析。在刘更另等老一辈专家的精心设计下,实验站范围里的几百亩水田、旱地、山地上布置了很多试验,大多是长期定位试验。如水田和旱田里有肥料阴离子试验、不同类型绿肥试验、不同耕作方式试验、钾肥试验、有机肥与化肥配比试验等等;山坡荒地里有不同方式的植被自然恢复和人工恢复试验、保水试验、经济作物栽培试验等等;还有红壤不同成土母质的肥力形成试验。这些长期试验的最初设计充分体现了刘更另为代表的老一辈研究人员对土壤肥料科学不懈追求和无私奉献的精神。这些试验最初的设计者和管理者大多还没来得及总结试验结果,就先后退休离开了实验站,这些试验为以后陆续来实验站工作的研究人员、硕博士研究生提供了不可多得的研究平台,也为我们国家留下了一片无价的科学试验基地。

当时祁阳站所在的农村还比较落后,记得我们1983年新买进的一台彩色电视,是方圆几公里唯一的一台彩电,每天晚上很多当地农民朋友要挤进来看电视。那时候我们的收入都不高,伙食也不太好,刘更另等老一辈专家就自己带头,组织全站工作人员搞生产劳动,种菜、养猪等,每个星期打一次“牙祭”,改善伙食。

大家生活都过得很充实,一心都放在工作上,我们还自发组织一些读书会,能者为师,互帮互学,学英语、计算机、专业基础知识等,共同探讨一些试验、研究中碰到的问题,真有点“世外桃源”的味道。

那个时候,大家都比较尊重知识,人际关系也比较单纯,我们站里的工作人员文化层次普遍较高,老一辈研究人员多年来在当地打下了深厚的工作基础,因此祁阳站很受当地农民和政府人员尊敬,我们到县里、区里办事,都得到当地热情的支持和帮助。

祁阳站为当地的农业发展做了很多实事。据我所知,鸭屎泥田施用磷肥防治水稻“坐秋”、种植绿肥紫云英“以磷增氮”、双季稻推广钾肥与晚稻超早稻等措施、紫色泥田推广锌肥、测土营养诊断、引进新品种等技术已基本普及,农民科学种田的水平较高。提起刘更另、陈福兴、陈永安、杨守春、李纯忠等一大批老专家的名字,几乎家喻户晓。许多深奥的科学道理变成顺口溜,农民朋友随口而出,如“笔杆子、黑胡子、麻叶子”是比喻鸭屎泥田“坐秋”水稻……

实验站虽然地处偏远乡村,但那种纯朴和谐的生活工作环境,现在已经很少见了。

(作者系刘更另的第一位博士生,曾任上海市农业科学院环境科学研究所所长)

|

延伸阅读

|

没有相关文章 |