一位乡村教师的环保情结

岳父说女婿会看风水

刚到重兴的柴尔红和村里搞了一个实验,弄了几十亩地,各种了700棵枣树和桃树,还种了苜蓿草和一些低矮的灌木,他想利用适合当地自然生态环境的方法解决水的问题。1997年种下的,当年秋天就长到了一人多高。可这个实验还没有到检验结果的时候就夭折了,“后来我们当地主管教育的领导就说,哎呀!你是教师,还是专心教学吧。让我把这事交到村上了。交到村上后没人管,陆续死了。”

柴尔红说到那些树还是有一些遗憾:“那天我还下去看,残留的苜蓿草还活着,枣树等早就没影了。”

树死了,思想上的压力更大了。“开始的时候压力特别大,领导同事、亲戚朋友们都说,哎呀!那个人啊,神经不对劲。”柴尔红爽朗地笑着说,“我才不管他们呢!反正我热衷此事,觉得生命才有意义。那时也没有考虑那么多,自己的生活自己安排嘛。上完了课,孩子吃饭问题解决了之后,在清静的环境中看看书,上祁连山脉徒步考察,我就觉得浑身来劲。”

从1998年开始,柴尔红又发现了一条“曲线救国”的道路——写文章。柴尔红把自己的生活水平降到最低,节省出来的工资和稿酬全都交给了家里,一心一意为他的目标奋斗。

文章发表了,人们的思想开始转变了,家里人也开始理解柴尔红了。“我岳父岳母去过我教书的乡村,看到那边的环境,跟人家说,‘哎呀!我们女婿会看风水!’”柴尔红的女儿也对爸爸的事业挺感兴趣,“我用过的地图册,她拿起来一页一页地翻,黄的是沙漠,绿的是平原。说到生态环境时,她也特别来劲。”常年在外,说到女儿,柴尔红眼里闪过一丝内疚。 “她也五年级了,很多事情能理解了。现在电话也方便,我们思想感情上是相通的。”

环境恶化

使他内心冲动

柴尔红在重兴教的是一二年级的小娃娃,“语文、自然、唱歌,什么都教。有时我就把娃娃们带到河边去野炊,给他们讲河是怎么流过来的,祁连山的雪水是怎么回事,我们怎么才能有水,他们特别喜欢。我就在玩儿的时候教乘法口诀、加减法、拼音,孩子学了还高兴,每次考试都是乡里十几所学校的一二名。我觉得素质教育和身边的事情结合起来才有效果。”乡里的学校每年只要期中和期末两次接受教育部门的检查,而分数就是唯一标准。“乡村的学校状态比较散,反而提供了自由的空间,课堂上也可以充分发挥。”

而当年刚刚参加工作的柴尔红,就没有这么幸运了。想起当年在民勤县城教初中时发生的一件小事,柴尔红诡谲地笑了起来。“当时我带的班是初一,学生学习好的和差的之间两极分化,关系紧张。我就在后面的黑板上写了个标语,‘我行,你也行;你行,我也行。’意思就是把同学们融合在一起。我们那个校长和领导见了,说你怎么不写个向雷锋学习啊,为中华之崛起而读书啊,你这写的是啥意思嘛!”

虽然没有机会上大学,但一个偶然的机会却给柴尔红打开了一扇通向世界的门,改变了他的世界观。1985年刚刚开始教书时,柴尔红在《中国青年报》上看到一则中国文化书院中外文化比较研究班的招生启事,授课的老师都是大师级的人物。“我那时觉得上了这个学校能把心中的一些谜团解开,就报了名,寄过去了100多块钱。” 《西方文化概论》和《中国文化概论》是柴尔红最感兴趣的课程。3年函授,大量的阅读,文化、艺术、哲学、宗教,柴尔红觉得“自己对一些事情的把握和理解上逐渐上了台阶”。1997年后,柴尔红的阅读书单上又加上了关于生态环境的著作。

柴尔红现在正在做他的第一个项目——和乐施会合作,在民勤建立一个节水试点,教给乡亲们另一个解决沙漠化的方法。“我们现在做的这个事情就是在找到保护自然、保护环境、节约用水与人的生活收入的改善之间的衔接点。不能要求普通人也以保护生态和环境为准则,多数人想的还是眼前的利益。”

柴尔红最喜欢的音乐是贝多芬的英雄交响曲。说到英雄的第二乐章,曾经“五音不全”的柴尔红,一边哼唱一边打起拍子来。“第二乐章反映的就是那种苍凉,那种悲伤,无穷无尽说不出来的悲伤。这种悲伤正反映了我们家乡生态环境的恶化。”贝多芬的英雄也许是为拿破仑而做,但柴尔红却从中找到了他所需要的力量,“那里面有一种英雄的精神,屡战屡败,屡败屡战。这种精神在不断激励人。虽然我知道事情最终没啥结果,但就是要为这个事情不停地奋斗下去。”柴尔红说。

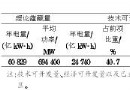

|

延伸阅读

|