探求人水和谐新空间

洪水蓄泄需要空间,淮河特殊的地理气候条件要求人们必须科学规划管理行蓄洪区——

特殊的地理位置和复杂的气候特点,决定了淮河流域多洪涝的特性,与洪水打交道是治淮人长期的任务。

“淮河多灾的特点是不以人的意志为转移的。”淮河专家如是说。淮河流域跨省河流多,平原河道多,人口密度大。防洪减灾的根本出路就是要给洪水以出路,实现与洪水的和谐相处。

以人为本

科学规划管理行蓄洪区

淮河行蓄洪区是全社会关注的焦点,解决行蓄洪区问题是治淮的重要任务。

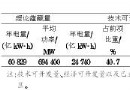

淮河干流现有行蓄洪区23处,分布在淮河流域中下游平原地区,总面积5075平方公里,蓄滞洪容积237亿立方米,内有耕地32万公顷,是190多万人赖以生存的地方。历来行蓄洪区的焦点问题是人水争地。历史上区内群众出于自身需要,不断加高行洪区堤防、行洪口门,严重影响行蓄洪区作用的发挥;行蓄洪区的各类安全及管理设施,如通信预警、撤退转移、就地避洪等严重不足,造成区内居民保安难度大。所有这些都严重影响了行蓄洪区的安全、及时和有效启用,同时也影响了区内人民奔小康的步伐。

行蓄洪区是淮河防洪工程体系的重要组成部分,在2003年防汛抗洪中发挥了至关重要的作用。当前行蓄洪区建设与管理问题日益突出,主要表现为安全建设相对滞后、工程标准普遍不高、区内人口增长没有得到控制、群众生活水平低下、难以及时有效运用等。由于这些问题的存在,行蓄洪区已成为防洪工程体系中最薄弱的环节,当前虽然正在进行行蓄洪区规划调整,将提高部分行蓄洪区标准,但有些问题不可能在短时期内解决。

专家指出,行蓄洪区仍是今后一个时期防汛调度的重点和难点,必须认真研究制定行之有效的管理法规,认真研究人口政策、产业政策,搞好产业结构调整和经济发展布局,实现区内经济社会的健康有序发展;采取有效措施,保障移民迁建工程顺利进行,让群众迁得出、住得稳;建立健全行蓄洪区管理机构,维护好现有各种工程设施,特别要坚决制止区内违章设障。

同时继续狠抓行蓄洪区运用各项准备,根据2003年大水中暴露出的问题,认真研究改进行洪口门的开启方式和行蓄洪区群众安全撤退救生预案等,从组织上、思想上、方案上、措施上确保行蓄洪区能够安全、及时、有效地运用。

人的生存需要空间,洪水的蓄泄也需要空间。淮河防洪长期未得到妥善解决,根本原因在于没有安排好洪水泄蓄的空间与群众生活生产的空间。在同一块土地上,既要行洪、蓄洪,又要支持群众生活、生产。人口在增长,生活要提高,生产要发展,就会与水争地。洪水大了,出路不够,调蓄场所不足,给群众带来灾难。用可持续发展的观点看待这个问题,既要给洪水留足够的出路和调蓄场所,又要给群众以安居乐业的地方,即使在行蓄洪区内,也要确保生命财产的安全,最大限度地减少洪水损失。使人与洪水各得其所,互不侵犯。因此,在采取行蓄洪区安全建设和调整改造等工程措施的同时,还需抓紧开展淮河流域行蓄洪区管理政策研究。

支流除涝

防止“关门淹”

淮河防洪的另一大隐忧是支流涝灾。淮河支流众多,大多在淮河中游汇入淮河,中游的正阳关号称“七十二水相汇”之地。淮河干流中下游河道比降平缓,支流尾闾不畅,防洪除涝标准普遍较低。支流来水影响到干流的水位高低和水位的持续时间,而干流的高水位又影响支流的洪涝水排泄,受外水顶托,内水无法外排,形成“关门淹”,经常出现因洪致涝,洪涝并发,不仅农作物受灾,甚至危及部分村庄及工矿区的防洪安全,严重制约当地工农业的发展和人民生活水平的提高。据统计,1991年和2003年涝灾损失都占总损失的2/3。

因此,支流的排涝问题不容忽视。必须按照淮河主要平原洼地洪涝灾形成机理、洪涝水相互影响、面上治涝对干流影响、除涝治理等对策,提出适应各主要低洼地区经济发展要求的治理任务和目标,在现有工程的基础上提出淮河水系主要平原洼地治理的对策。通过综合规划,突出重点,分步实施,实现在相应洪水条件下减少灾害损失的目标,为经济社会可持续发展提供条件。

淮委主任钱敏强调:多年实践告诉我们,洪水本身是一种自然现象,人类必须在防洪中学会与洪水共处,按自然规律办事,在限制洪水危害范围和程度的同时,给洪水以出路,给洪水蓄泄的空间。

|

延伸阅读

|