让环保走进生活

“地球日”活动是1970年4月22日由美国哈佛大学学生丹尼斯·海斯发起并组织的,这是各国有史以来第一次大规模的群众性环境保护运动,当时全美国有2000多万人参加了这一活动。后来,这一天成为遍及世界各地的保护地球的纪念日,即今天的“地球日”。它作为人类现代环保运动的开端,推动了西方国家相关法律法规的建立,并促成了1972年联合国第一次人类环境会议的召开。

“绿色社区”:环保深入生活

北京市西城区三里河一区社区,是“首都绿色社区”。一走进社区,一派环保气氛便扑面而来--社区内的垃圾桶都是并排三个,上面分别写着“可回收物”、“厨余垃圾”和“其他垃圾”。

社区居委会主任金小颖介绍说,居委会要求居民处理垃圾必须实行分类、袋装,按要求投入指定的垃圾桶内。物业公司还专门为所有的保洁员进行了垃圾分类培训。有时候居民没有对垃圾进行分类,保洁员就进行二次分类,保证垃圾分类回收。

金主任说:“除了垃圾分类,我们社区还实行了水资源重复利用等一系列环保措施。我们浇树、浇花的水都是重复利用的,比如居民家里洗米、洗菜的水等等,现在社区居民都自觉地一水多用。而且我们都选择在早上和傍晚进行浇灌,这样可以减少水分蒸发的损失,使水资源尽可能得到充分的利用。我们社区一直是节水型社区,我们搞了很多节水的活动,还统一更换了节水器材,提倡居民用节水型龙头和节水型抽水马桶。此外,我们还不定期地组织各种活动,让居民们从生活的细节上注重环保。比如,号召大家少用或不用一次性物品,提倡使用无磷洗衣粉,用环保材料装修,等等。”

在一处草坪中,记者发现了一座大约半米高的红顶蓝墙的小房子。金主任告诉记者,这是专门为宠物设计的“卫生间”。记者走近一看,小房子里还真有些动物粪便。不过,动物毕竟没有人那么自觉,虽然有了“卫生间”,随地便溺恐怕也是难免的。为此,社区居委会与有宠物的住户签订了协议,除了为宠物注射疫苗等内容以外,协议中特别强调了要自觉清扫宠物粪便。现在,居民们遛狗时都会随身带着口袋,一旦宠物排泄,便随时清理。

绿色健康宣传也是“绿色小区”的重要内容。社区里每个月都会搞一次主题宣传,内容包括环保、食品安全、计划生育等。去年,社区与国家环保总局共同组织了一次“绿色健康”活动,邀请了北京农业大学的专家为居民们讲解食品污染和食品健康,还与爱国卫生运动委员会联合组织了清理白色垃圾的活动,以及用旧报纸、废电池换鲜花等等。而每逢植树节、世界水日、世界地球日、世界环境日等纪念日,社区里的活动更是多种多样。

像三里河一区这样的“绿色社区”,目前在全国已经有数百个。这项工作起源于1996年,当时,北京、杭州等城市在全国率先开展了创建“环保示范小区”的活动。在这个基础上,国家环保总局宣教中心于2004年6月5日启动了创建“绿色社区”的活动。目前已经有20多个省、市开展了这项活动,省级的“绿色社区”达到601家,北京市西城区三里河一区社区便是其中之一。此外,全国各地还有许多地、市级的“绿色社区”。

国家环保总局宣教中心宣传室主任陈瑶说:“以前老百姓一提起环保就会想到治理污染、植树造林等工作。这样想的话,我们就会觉得环保工作离自己很远。其实,环保离我们大家都很近,我们现在推行的‘绿色社区’活动,就是要把环保深入到老百姓的生活中,增强公众的环境意识和文明素养,从最基本的生活层面开展环保工作。”

那么,什么样的社区才是“绿色社区”呢?陈瑶说:“‘绿色社区’要有健全的环境管理和监督体系,有完备的垃圾分类回收系统,有节水、节能和生活污水资源化举措,有一定的环境文化氛围,此外,社区环境要安宁,清洁优美。”

陈瑶说:“我们的目标是在社区居民中倡导符合绿色文明的生活习惯。现在我们只能先在城市开展这个活动,而且是城市中比较大型的社区,将来我们要一点点地将绿色生活渗透到城市的各个角落,并扩展到郊区、乡村……从这个角度讲,‘绿色社区’是个由点及面的工作,同时也是由面及点的工作,比如我们还可以在‘绿色社区’中创建‘绿色学校’、‘绿色医院’、‘绿色家庭’等等。”

陈瑶说,在创建“绿色社区”、宣传环保的工作上,各个地方都有一套自己的办法,这是最令人欣喜的。

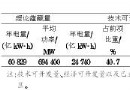

上海市徐汇区阳光绿园社区非常注重调动居民的积极性,设有宣传专栏,并举办了环保知识竞赛等活动。同时,他们很注意发挥模范的带动作用,91岁的叶绥之就是一名环保模范,他常常是一水多用,马桶的水箱里常年放着大号的盛满水的玻璃瓶,以减少抽水量,他家5口人在25个月中只用了271吨水,平均每人每月只用2吨。现在,阳光绿园中所有居民的马桶水箱里都有这样一个玻璃瓶。

湖南省的“绿色社区”通过《环保公约》和《绿色社区居民守则》,引导人们爱护花草树木,节约水电,不随地焚烧垃圾、树叶,提倡一水多用、垃圾分类,不在公共场所吸烟、不乱扔烟头,使用无氟冰箱、无氟空调,少用或不用一次性物品……

陈瑶说,我们推广“绿色社区”就是希望让老百姓注意到这些生活中的细节。

百姓眼中的环保

环保并不是空洞的大道理,而是渗透在生活中的点点滴滴,很多人都从自己的角度认识环保、实践环保。我们来看一看他们是怎么说的。

张小姐28岁北京某单位会计环保问题的关键是人的意识要跟上去,不光是老百姓的意识要提高,管理人、决策人的意识更要提高,现在讲究经济效益,但是不能单纯为了经济效益就污染环境、浪费资源。

我平时生活中比较注意的是垃圾分类,尤其是废旧电池的收集回收。这应该是每个普通人都能做到的小事吧。

董女士58岁沈阳市退休职工像我们这一代人年轻时根本不懂环保,现在我们所能做的就是保持环境卫生,在生活上注意节约。以前我们都懂得不浪费粮食,现在我们用淘米水浇花,用洗衣服的水拖地、刷马桶,收集旧饮料瓶、废书报,这其实就是珍惜资源,保护环境。

刘先生42岁武汉市某公司职员老百姓当然关心环保,但不少人是一边自己污染,一边抱怨别人污染。我喜欢钓鱼,可是每到一地就会发现水污染是那么严重,以前钓鱼是愉快的,现在却说不出是一种什么滋味。应该做的和实际做的差距太大了,现在做已经晚了,可是不做就更晚。

我觉得,环保工作主要还是得靠政府,而且必须加强法制,光靠自觉是不够的。

曹小姐20岁杭州某大学学生提到环保,我们可能会想到大气污染、水污染、生态平衡、野生动物等很多大的方面,却往往忽略了生活中的细节。我们学校的学生到食堂打饭都喜欢用一次性塑料袋,其实这种“白色垃圾”不仅对环境污染,而且对人的健康也没有好处。我们学校的环保社团就号召大家先改掉自己生活中不环保的行为。其实,环保工作,应该是地球上所有人的责任。

通过对一些普通老百姓的调查,我们发现,很多人已经认识到环保关系到每个人的生活,每个人都有责任。如果我们不爱护环境,那么我们每个人都将既是污染的制造者,又是受害者。因此,保护环境是每个公民的权利和责任,在环保工作上,每个人都很重要。

“自然之友”:环保渗透生命

在环保工作中,有一种力量是不容忽视的,那就是NGO(非政府组织),就是我们常说的民间组织,他们宣扬善待地球,呼吁人人参与环保;他们从身边的点滴小事做起,影响带动着他人,期待绿色能渗透进我们的文化与文明。

“自然之友”就是一个这样的民间组织,他们的会员中有学生、工人、学者、退休职工,他们身体力行地保护滇金丝猴、援助保护藏羚羊的“野牦牛队”、保护长江源头……

“自然之友”的注册名称是“中国文化书院·绿色文化分院”,它于1994年3月经政府批准成立,成为我国第一个群众性的民间环保组织,“自然之友”是它的民间称谓。该组织的主要发起人和现任院长是全国政协委员梁从诫教授。

梁从诫作为名门之后(梁启超的长孙,梁思成和林徽因的长子),秉承了先辈那种淡泊名利、不追求物质享受的生活作风,他外出用餐自带筷子,名片是用废纸做的,出门习惯骑自行车,他走在楼道里,总是随手关掉白天还亮着的一盏盏廊灯……他用一点一滴的行动,印证着他讲过的一句话:“衡量一个人的环境意识高低,不在于他知道多少环境保护方面的知识,而在于他为保护环境做了些什么。”

以梁从诫先生为榜样,“自然之友”的所有会员都会先从自身生活的点滴细节做起。“自然之友”的办公室主任张继莲说:“如果每个人都能伸把手,就会减轻很多环境的压力。”

从事了十多年环保工作的张继莲说:“在环境资源面前,人人都是平等的。因此,人人都有责任来保护环境、保护资源。我们并不是不提倡消费,我们只是提倡不追求奢侈。比如说,我们国家有13亿人,如果每个人都省下一杯水,那将会节约多少资源,而省下这一杯水又是多么容易啊!”

“自然之友”提倡的是公众的环境参与意识,就是让每个人都自觉选择一种健康的“绿色生活方式”。

环保,你能做到的

“自然之友”的会员刘婉华曾经历过这样一件事情:她在西藏拉萨旅行时,到一家餐馆吃饭。因为剩下了一些食物,她想“打包”带走,可服务员说他们既没有塑料袋,也没有一次性饭盒,只有纸袋。于是,她想到旁边的超市买一些保鲜袋,但是售货员却告诉她,拉萨的商店不会出售一次性的塑料制品,所有较正式的餐馆都是用纸袋为顾客“打包”的。这件事给刘婉华的触动非常大。西藏是一个经济相对比较落后的地方,但是他们的环保意识却非常到位。由此可见,环保,我们都是可以做到的。

那么,为什么很多人了解环保知识但是却没有将这些知识落实到行动上呢?

“自然之友”负责环保教育的老师张赫赫说:“因为很多人忽略了情感上的东西。”

从事环保教育多年的张赫赫认为,教育有三个层次,第一是知识技能,第二是情感态度,第三才是行动。只有在足够的情感基础上加上知识技能才能产生行动,而有了充足的情感积淀,行动才更有力度。

张赫赫经常会举到一个例子:她当老师的时候,喜欢带着学生们去体验大自然。有一次,他们到北京郊区某地,那里的溪水纯净清凉,一路上,孩子们都在喝山里的溪水。下山途中,他们发现路边有很多人们野餐后留下的垃圾。当时孩子们都很疲惫,但是他们却自觉地捡拾垃圾,并将垃圾带下山,扔到垃圾箱里。张赫赫说,孩子们之所以有这样的自觉行动,是因为他们对这里的山和水已经有了感情。

张赫赫说:“我们要做的,就是要唤起是人们对环境的感情和热爱,这样,他们才有行动的动力。”

|

延伸阅读

|