鸟类色斑的功能

作者:唐景文等 文章来源:中国野生动物保护协会 点击数: 更新时间:2004-5-12

鸟类无论在栖息或迁徒时往往集结成百上千只大群,并在飞行时相互间保持着一定的间距。它们是靠什么机制来完成的,对此我们进行了系统的观察,查阅了有关文献,发现色斑对集群意义非常大。

色斑在集群上的作用

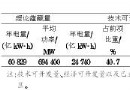

集群强的鸟类色斑发达,不集群或集群差的鸟类,70%以上缺少色斑或不显著。而与集群有关的典型色斑多生在身体中后部的胁、腰、翅、尾上。主要作用是在集群飞行时起到保持距离的作用,以雀形目鸟类为例,表1中25科有11科75种鸟类不善集群或仅有少数种类集群,其中无色斑或色斑不显著者53种,占70.67%。在不集群的鸟类中,部分鸟类有色斑,但多数不规范,计22种,占22.33%,其中斑鸫、灰背鸫等少数种类是集群的、色斑也比较明显。有些种类偶集小群,但不稳定,不能保持长时间、长距离及飞行协调一致的群体状态,因此不能算真正的集群,不计在内。

在有集群行为的种类中,画眉科、鸦雀科、山雀科、文鸟科(部分)这4科中,有很大部分种类虽集群,但无色斑,如棕头鸦雀、沼泽山雀、褐头山雀等,观察中发现,这些鸟类,在集群时主要依赖鸣叫来保持群体间的相互联系,在群体移动或迁飞时不停地鸣叫,以提示其它个体。集群杂乱无章,只能结松散的中小群,且群体不稳定,不能保持飞行一致,也不能保持长距离持续飞行的群体结构。

本文所指的集群是指鸟类集结的群体长时间、长距离飞行时保持队形整齐、良好的间距、起落一致的种类。

在非雀形目有集群行为的鸟类中仅大杓鹬1种没有色斑。雀形目鸟类中百灵科、燕科、太平鸟科、椋鸟科、鸦科、黄鹂科、绣眼鸟科、巫鸟科、雀科等10科79种鸟类均为集群行为较强的种类,除灰沙燕1种色斑不显著外,其余色斑都比较明显。

色斑的作用在行动较快、个体相对较少、集群且集大群的种类中非常突出,如绣眼鸟科、誉科、巫鸟科、燕科等,而体型较大的鹤、鹭、鹳及一些大型猛禽,由于目标大,飞行缓慢,无需有醒目的色斑来提示,因此色斑就显得不那么重要了。

在我们的观察中,发现色斑着生在尾端部的种类如灰喜鹊等长尾型鸟多见呈纵队排列;色斑着生在腰、胁部的种类如红胁绣眼鸟、白腰朱顶雀等鸟类多呈团状结构;色斑着生在尾部外侧的种类如巫鸟类、百灵等队形前部为尖形,后部呈圆形;色斑着生在翼部的种类,如黑尾蜡嘴雀、鸭属鸟类多呈横排队形。

色斑是以反差大、光波长的白、红、黄三种颜色为主要色彩,部分近红似栗、玫瑰红等色其次和其它种颜色的金属反光,如乌鸦、鸭属等鸟类。经实验证明,鸟类对上述三种颜色最敏感。对褐色或与褐色接近的颜色不敏感。以白色为主的,主要着生部位是外侧1-2对尾羽、腰部和大覆羽,少数种类着生在尾端部。其中外侧尾羽有白斑者在雀形目9个科中都程度不同地出现,至少是3个科的共有特征。红黄色多着生在腰及两胁,也有着生在翅尾部的。

由于色斑醒目,易遭天敌袭击。因此着生在其它部位的在停落时盖在羽下不易见到,着生在翅面的可见到的部分也非常有限,但在飞行时则暴露醒目。

其它功能

头面部色斑,多数鸟类都有,而且相对鲜艳醒目。这种色斑其主要作用是防止正面相撞的警戒色彩,同时有向异性求偶炫耀的功能。

雨燕目和燕科的大部分种类是集群捕食的,即使在繁殖期也仍保持着群体生活状态,但这时的群体是非常混乱的,往什么方向飞行的都有,为防止相互冲撞,头面部色斑或反射的金属光泽是起重要作用的,由于飞行较快,且有些种类栖息在黑暗的山洞中,在这样的环境中飞行,色斑的单一作用是不够的。因此这些鸟类必须不间断地鸣叫,来补充争斑作用的不足。

色斑尚有吸引异性的作有,但这些色斑多着生在身体的其它部位,并且非雌雄所共有,在非繁殖季节多数种类婚羽消失,而集群多在非繁殖季节,与此有区别。

引诱天敌的作用,在繁殖季节,当天敌接近巢区时,有些鸟类如金眶行、黄喉巫等,主动暴露自己,伪装跛行,并将色斑夸张地显示出来,将天敌引向自己以保护雏鸟或卵免遭伤害。

文章录入:ahaoxie 责任编辑:ahaoxie

|

延伸阅读

|

精彩图片

文章评论

数据载入中,请稍后……