Rodney R.White的生态城市学术思想分析

2 怀特的生态城市学术思想及分析

怀特的生态城市学术思想比较丰富,下文将主要从生态城市的内涵特征、发展生态城市的必然性、规划建设(实现)生态城市的途径等方面展开分析。

2.1 生态城市内涵及特征

怀特对生态城市的定义为:“一种不耗竭人类所依赖的生态系统和不破坏生物地球化学循环,为人类居住者提供可接受的生活标准的城市”。在这里,可以发现怀特关于生态城市的定义具有一定的前提,即:“不耗竭人类所依赖的生态系统和不破坏生物地球化学循环”;此外,怀特所定义的生态城市在生活标准方面,并不是很高,而是“适度”。这在一定程度上反映了怀特已经认识到生态城市应该具有的一个重要特征——自律性。所谓生态城市的自律性,笔者以为应包括如下内涵:①生态城市的发展必须建立在对区域和全人类负责任的基础之上,绝非随心所欲,百无禁忌;②生态城市的发展也必须在生态极限的范围内进行,而不可超越;③为了长久地维持生态城市的特质不变,生态城市必须对自身进行严格的限制和管理,其中就包括限制城市的人口和规模,管理人的出行和享受,管理和规范人的生活方式等等内容;④生态城市既具有自组织、自调节、自抑制的机制,具有自我维持、自我完善的能力,人类在推行生态城市建设中,也应该有意识地强化这种能力。

关于生态城市的特征,怀特至少提出了如下几个,其表述具有较明显的个性:①生态城市是人类所能建造的最持久的(可持续的)居住地类型;②“生态城市”远不止是一种象征,生态城市是一个重要的人类发展目标;③生态城市是对环境问题具有灵敏反应的城市,是生态友好、具有竞争优势的城市。生态城市能够为商务和居住提供高效的能源环境、有效地利用资源。生态城市“随着全球环境竞争的强化,其优势将与日俱增”;④生态城市具有合理的紧凑型并具有多样性,“我们必须在城市核心和郊区恢复较高的建设密度。提高土地使用效率可以通过就近提供居住、就业和服务的混合土地利用模式达到。多样性——在这一情况中指土地利用和经济社会功能的多样性一是健康生态系统的一个本质的特征。”

2.2 发展生态城市的紧迫性、必要性、可能性及内缘性

怀特的生态城市学术思想中,对生态城市的规划建设的紧迫性、必要性、可能性及内缘性多有涉及,主要内容可概括如下:

2.2.1 紧迫性:生态城市是长久延续人类健康生存的必须

基于人类种群的自身利益,环境质量对于延续人类自身是必需的。环境质量既不是一件奢侈品,也不是一种选择,而是一个“必需品”。由于城市人口的高度聚集,没有任何地域比城市环境更需要环境质量。在现代社会之前,城市死亡率一直超过乡村,处在城市生态环境恶化趋势下的城市,已经对人类健康产生了严重威胁。发展生态城市,可以提升城市生态环境质量,对人类的健康水平的提升和人类种群的维持具有积极的作用。

2.2.2 必要性:生态城市是人类应对气候变化、提高城市安全性的重要举措之一

城市生活的性质已经成为生物圈中一个越来越重要的影响因素。城市生活既对气候变化的演进起着重要作用,气候变化也对城市生活质量发挥着重要影响。气候变化最终对人类社会及地球上的其他生物产生何种影响,以及这种影响的程度,取决于人类在他们活动的整个范畴中,特别是在那些与能源利用、食品和原料生产相关的活动中如何作为。怀特认为,由于富裕国家的城市人口已经达到了80%,并且贫穷国家的城市人口比率持续增加,城市也越来越容易遭受气候变化的袭击,因此城市的运行方式影响着气候变化的发展态势。生态城市的重要特征之一是与自然和谐相处,减少对自然环境包括对气候的冲击,从这个意义上而言,生态城市(尤其是低碳型生态城市)是人类应对对人类性命攸关的气候变化、提高城市安全性的重要举措之一。

2.2.3 可能性:城市集居区向生态城市转化具有一定的潜力

总体而言,怀特对实现生态城市的可能性还是比较认同的。他指出,通过人均占有较小的空间、谨慎地使用资源、仔细地处理残留物这些举措,城市具有使人类的居住地与生物圈之间形成一种和谐状态的可能性。城市具有解决气候变化问题的巨大的示范性潜力。构成城市显著特点的人口和活动的集聚为高效率地使用资源和“汇”提供了机会。城市已经存在的技术也为取得生态经济效益方面的巨大进步提供了工具。可以发现,怀特所认同的实现生态城市的可能性因素主要包括:城市的合理的紧凑性、谨慎地使用资源和处理废弃物,以及合理地利用技术等方面。虽然不尽全面,也给人们一定的启发。

2.2.4 内缘性:发展生态城市是城市发展的内在需求

怀特对城市向生态化发展的内在原因的认识主要包括“能力”与“动机”两个方面。他认为,在能源高强度使用与气候变化的背景下,城市既是各种环境问题的主要始肇者,也是其负面后果的主要潜在受害人。这就为城市提供了两方面的动力:其一是顺应城市及城市人类正在承受的环境变化;其二是尽快地减少城市与自然系统关系的进一步失衡。城市既具有迅速减少其温室气体排放的能力,又具有这方面的动机。城市具有能力是因为城市在其范围内管理着交通运输和土地使用等事宜,城市能够推行一系列的适应性政策。城市具有动机是因为城市迫切需要同时解决许许多多的有密切关系的环境问题,如空气质量、交通拥堵、水的传输以及电力传输等,可以认为,怀特对生态城市发展内缘性的观点,一定程度上佐证了生态城市的普遍性。

2.3 规划建设(实现)生态城市的途径

怀特的生态城市学术思想中所包含的实现生态城市途径的内容,具有较丰富的内涵,涉及的范围较广。笔者将之概括为三大方面。其中,每个大的方面又各包含若干要点。

2.3.1 城市与其他系统及要素关系的生态化转型

(1)向自然学习,使城市规划和管理向生态化转型

怀特认同Odum,H.T的观点,即,人类必须重新向自然生态系统学习如何运作,这样才能把人类社会改造成自然生态系统模拟体,并重新利用人类的废弃物(Odum,1971、1983)。也赞同McHarg与Owen的观点,即,人类要学习与自然共存(McHarg,1969;Owen,1991)。怀特并将这些思想引入其城市规划和管理的思想中。他指出,要审慎地分析人类在城市地区中的所有活动,观察它们如何影响生物地质化学循环;尤其要在气候变化的复杂问题的大背景下,观察城市活动对一系列循环过程的影响。这应该有助于使人们认识到,人类活动所产生的所有影响是相互联系的。怀特认为,我们需要一种城市设计与管理的生态学处理方案。为了使城市与人类仰赖的自然世界相协调,规划师、政治家和市民应该确立“城市是生态系统”的概念,城市的运行应该与自然界相协调。城市应该摒弃可以将城市的残留物输出到其它地区的观念。取而代之的是,应该理解物质过程的内在循环,应整合城市的残留物,并将之作为人类对生物圈中其它生命应担负的责任。所有这些,都是城市规划和城市管理模式生态化转型的重要内容。

(2)将城市新陈代谢与人类新陈代谢、将人类健康与城市规划结合起来

新陈代谢的定义是“在生物体内发生的化学反应的总和”(Oxford University Press,1992:189)。在城市类比中,它指的是进入城市的物质流(主要是水、食物和燃料)通过生产和消费进行的转化,以及废弃物(废水、固体废弃物和空气污染物)的排放。怀特认为,许多城市环境中循环的物质与人体内循环的物质是相似的。诸如“健康城市”、“绿色城市”和“环境健康”等词汇正是试图表征这种内源性物质循环与外源性物质循环之间的相互影响。古代哲学家致力于将人体微观世界的运转与地球的宏观世界运转相比较(Gould,1999)。而在现代,“除了思考环境空气质量、饮用水标准或是居住密度等特定标准以外,我们已经将人体健康和城市规划彼此割裂。直到最近人们才认识到,通过将所有这些标准之间的相互影响理解为一个内生作用的系统,可以找出某些改善城市生活质量的关键因素。最重要的是,人们必须建立一种与生态系统的健康运转所要求的物质平衡更为协调一致的观点,对城市这样一,种最复杂的人类生态系统更应如此。”

(3)城乡共生

城市系统与周边乡村之间存在着重要的功能与生态关联。然而,以往人们错误地认为获取农村资源是理所当然的,很少考虑农村人民的权利,或是没有真正考虑农村资源的长期可用性。为了处置城市废弃物,建设低密度住宅区和建造高速公路,就草率地决定农村必须为城市划拨土地。以致农村地区的大气环境现在已被威胁健康的臭氧所污染。怀特特别对某些城市利益集团对乡村的漠视提出了批评。他指出,具有讽刺意义的是,在这个电子通讯价格低廉的时代,农村与城市利益集团间的对话从未变得像如今这么薄弱,主要原因之一是目前富裕国家中城市人口占压倒性的多数,并且城市人正变得对农村生活越来越无知。

2.3.2 城市自身的生态化完善

(1)增强城市的“自给性”

怀特坚信,通过改变城市依靠远方区域支持的现实,通过将需求和供应一同带回城市,使城市更加自给自足,城市就可以“走得更远”,更加具有可持续性。他特别指出:“我们必须保证城市不将其问题转移给农村也能正常运行,我们必须使城市重新成为一个对生物圈起可持续作用的角色。”关于如何提高城市的“自给性”,怀特也举了一些生态工程的例子,如用建筑垃圾建造新建筑的基础,用“生态处理机器”进行污水处理,利用生物质能以及在住宅与商业建筑中安装光伏阵列发电装置等等。

(2)发挥城市市民在规划建设生态城市中的作用

城市市民是城市的主体,城市向生态城市的转型,必须发挥城市市民的作用。在这方面,怀特的看法引人深思。他指出:“生态城市如果一定要建设,将主要由人们在地方层面上操作;而不是单纯仰仗规划师或政府。”当然,怀特并不是完全否定城市市民以外的阶层的作用。他也同时指出,为了使生态城市成为可能,需要来自所有层面政府的引导,需要通过国际协定和国家立法来确立新的激励机制。

(3)借鉴田园城市生态学思想内涵

怀特对霍华德田园城市的生态内涵具有一定的认识。他指出,需要一种城市确实可以吸收它自身的残留物的思考路径。并且认为,最近的同类观点诞生于100年前、由规划了田园城市的霍华德提出。实际上,霍华德将田园城市看成“是以一种有益的模式吸收城市残留物,城市与周边农田呈现出共生关系的城市”(Howard,1898)。怀特认为,霍华德将一个生态合理的城市稳固地建立在土地使用规划与自给自足的财政规划的基础上。,一个健康的、生态合理的城市需要邻近的绿色空间,最好是由农场组成,以吸收城市的残留物。怀特批评道,“现实情况正相反,现有的城市发展模式创造了一种高度破坏性的城市与农村地区的互动关系。几乎每个西方城市都抛弃衰败的城市中心区的土地,而同时,却毁灭着城市周边的绿色空间。将这种过程形容为癌症毫不为过。”

2.3.3 城市生态化的若干可为举措

(1)适当高密度

1987年,美国城市生态学家理查德·瑞杰斯特(Richard Register)在其《生态城市伯克利:为一个健康的未来建设城市》一书中,提出了其所期望的理想的生态城市应具有的特征就包括:在已发展地区,鼓励高层建筑及高密度的土地使用形态,以避免对都市外围之环境敏感地区造成开发的压力;生态城市的空间发展模式是紧凑的,是三度空间发展,而非平面的扩张模式(图1-2)。

与理查德·瑞杰斯特一样,怀特也认为生态城市的空间特征之一是适当的高密度。他指出:“高密度对地球上的大多数人而言是唯一的生存方式,尤其是在目前世界人口数量如此庞大的背景下。”“城市的高密度并不一定注定导致令人沮丧及不经济的状况出现。”问题的核心是学习如何在高密度背景下“生态”和“诗意”地栖居及聪明地生存。这里,怀特对城市高密度属性的“天然性”的阐述,实际上是对城市某方面基本属性的肯定和强调,也阐明了生态城市的规划建设背景的某些特征。

(2)原有城市建成区的生态化转型

生态城市从其区位而言,基本上有两种类型,其一为新址新建,其二为对原有城市建成区的生态化改造。怀特认为,大多数的城市生态化过程将基于现有的人居环境之上,而非基于农田上的新镇。因而,通过更新现状建筑、工厂与交通系统,可改善城市人居环境,使城市向生态化演进。只要有可能,新建筑应该建造在已经城市化的土地、也就是所谓的棕地上。已经被证实为“最佳实践”(best practice)的现有技术,在促使原有建成区的生态化转变方面是大有用武之地的。

(3)发挥政治家、规划师、工商界等的合力

按照生态现代化(Ecological Modernization,EM)理论的观点,工商界及企业在生态环境危机的现实下具有改善环境的内在动力。怀特也指出,如果在政治上下了决心,我们确实拥有恢复城市生态平衡的技术手段。而形成这种政治决心则应该由城市政治家和城市规划师等共同负责。然而,他们只有受到社会其它成员的支持才能完成这个任务,这些成员包括城市中的工商界,特别是环境行业(它们坚持通过更具进步性的方法获利);“绿色社团”,包括学者、环境活动家和绿色政治家以及普通市民等。这表明多种合力的有机结合,是实现生态城市不可缺少的基础条件。

(4)对城市生态系统进行整体调控

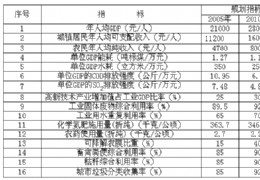

怀特对掌握城市生态系统的运行动态及趋势特别重视,他引用西方古语“你不能管理那些你不能衡量的”来说明整体掌控城市系统运行状况的重要性。他指出,经常性地利用一些城市运行指标是建设生态城市过程中的必须,这些指标既反映了城市在典型性的经济活动范围内的表现,同时也体现了城市生态系统健康的状况。应在所有空间尺度上搜集这些指标——从国家到城市再到私人住宅。最关键的是那些影响主要生态系统流的指标,如人均水使用量、人均碳排放,以及户均固体废弃物产生量等。此外,怀特也将追踪所有进入城市系统的输入物(流),检验这些输入物(流)支持人类活动的效率,并追踪所有废弃物的“化学归趋”(chemical fate,即形态转化)作为调控城市生态系统的重要内容。他指出,这些输入物与废弃物的数量的集合决定了市民生态足迹的大小,了解输入流与废弃物流是将生态足迹规模减少至地球能够承受水平的协同努力的第一步。

(5)减少通过量

通过量(throughput)是戴利和寇布(Daly and Cobb)1989年提出的概念,以解释用于维持人类经济的原料的数量。怀特认为,这一概念与沃尔曼的“新陈代谢强度”(metabolic intensity)、瓦克内格尔和里斯的“生态足迹”(ecological footprint)概念都有相似之处。这一概念明晰表征用以实现人类各种活动,例如摄食、洗涤、工作与娱乐所消耗的各种资源的数量。

减少通过量要在个人、家庭、建筑业、住宅等方面综合进行。怀特认为,建筑业是减少通过量的重要因素。发达国家将建筑材料再利用作为减少垃圾数量的重要一环。英国的“垃圾税”对建筑材料的再利用有较大的促进作用;而在美国,被拆除的住宅建筑垃圾的70%(体积)被重新利用(表2)。由表2可见,美国被拆除的居住建筑垃圾中有73%被重新利用。无疑,这对减少城市对自然环境的冲击具有重要的意义。

(6)以综合手段解决城市大气问题

怀特解决城市大气污染问题的指导思想是采取综合手段。包括:土地使用的调整;在城市各个系统推行能源节约;采用可再生能源;处理交通运输过程中的污染;征税、需求管理等。同时,将减少大气污染与全球变暖对城市的影响和城市在减少SO2方面的策略予以紧密的结合(表3-4)。可以认为,前者具有“预案研究”的性质,而后者则是以综合手段解决城市大气污染问题的具体体现。

3 结语

生态城市的学术思想随着全球和城市生态环境问题的加剧,越来越受到人们的重视。怀特的生态城市学术思想具有自身的特征,其对城市发展问题的剖析角度,对现代城市生态环境问题表现的辨析,对现代城市生态环境问题根源的分析,对生态城市内涵及特征的表述,对发展生态城市的急迫性、必要性、可能性及内缘性的论述,以及所提出的规划建设(实现)生态城市的途径的各项观点,均具有一定的新颖性,体现出独特的洞察力,对我国的生态城市研究及规划建设实践,具有一定的借鉴意义和参考价值。当然,在借鉴和参考的同时,予以审慎的思考和鉴别也是需要的。

参考文献:

[1]Rodney R.White.生态城市的规划与建设[M].沈清基,吴斐琼,译周济大学出版社,2009.

[2]张文忠.西方城市居住区位决策与再选择模型的评述[J].地理科学进展,2004(1).

[3]黄怡.大都市核心区的社会空间隔离——以上海市静安区南京西路街道为例[J].城市规划学刊,2006(3).

[4]何强,井文涌等.环境学导论(第3版)[M].清华大学出版社,2004.

[5]理查德·瑞杰斯特.生态城市伯克利:为一个健康的未来建设城市[M].沈清基,沈贻,译。中国建筑工业出版社,2005.

[6]蒋俊明,陈悦.生态现代化理论视野下的企业发展[J].中国市场,2007(52).

|

延伸阅读

|