农业水资源紧缺对我国粮食安全的影响及对策分析

2.5水资源污染严重,威胁粮食的质量安全

统计显示,2003年我国全国废污水排放总量680亿顿(2/3为工业废水,1/3为生活污水),比1980年增加两倍多。约有1/3的工业废水和2/3的生活污水未经处理排人水中,造成82%的河流不同程度地受到污染,其中严重污染的为1/4。农田大量使用化肥、农药,也加剧了水环境的污染。2005年l月份的监测显示,长江、黄河、淮河等七大江河水系劣v类水质占28.4%。水污染已出现由支流向主干延伸、由城市向农村蔓延、由地表水向地下水渗透、由陆地向海域发展的趋势。此外,利用污水灌溉是我国农田污染的主要污染源。被污染的河流水用于灌溉,对土壤环境产生严重的不良影响,威胁着我国的粮食质量安全。

2.6降水量呈历史下降趋势

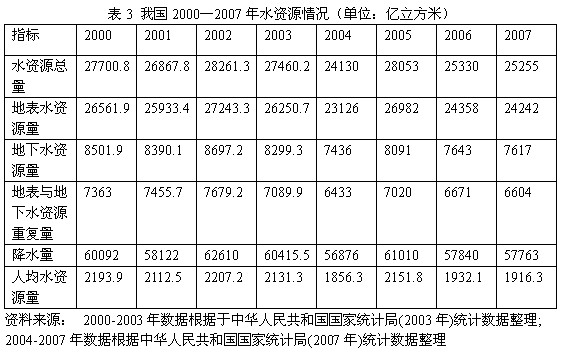

近几年,我国降水量呈现不断下降的趋势。由表3可知,2000年降水量为60092亿立方米,到2007年,降水量57763亿立方米,减少量约为2329亿立方米。我国大部分水资源主要来源于大气降水,降水量的减少无疑使我国农业水资源紧缺情况更加严峻,对我国部分地区“靠天吃饭”的粮食生产模式收到严峻挑战,甚至危及部分干旱地区的粮食安全。

2.7连续干旱加重农业水资源紧缺,造成粮食减产严重

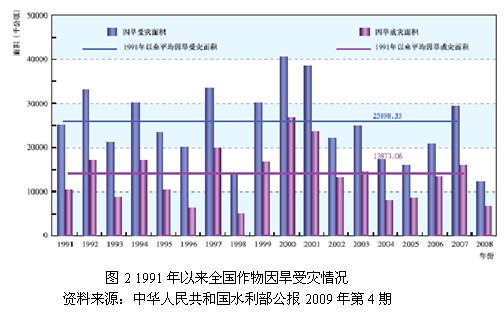

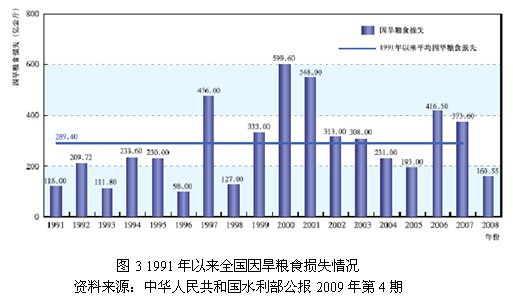

由于水资源的短缺,我国荒漠化干旱十分严重,农业灌溉水危机随着近几年干旱的频繁发生也变得日益尖锐。由于我国70%的粮食产自灌溉区,而农业用水中80%以上又用于耕地灌溉,连年干旱危害农作物生产,威胁着我国的粮食安全。分析1991年以来全国农作物因旱受灾情况(图2)以及因旱粮食损失情况(图3)可知,自1991年到2008年18年来,我国平均因旱受灾面积达25898.35千公顷,占全国耕地面积的21.3%,平均因旱粮食损失达289.4亿公斤。就2009年9月以来我国西南地区遭遇的特大干旱,产粮大省四川的粮食年产量就比上年减少了161.5万吨。我国政府日前发布的《气候变化国家评估报告》指出,近100年来中国的平均气温上升了0.5至0.8摄氏度。如果不采取有效措施,到21世纪后半期,我国的小麦、水稻和玉米等农作物产量最多可能下降37%,粮食安全将受到严重影响。

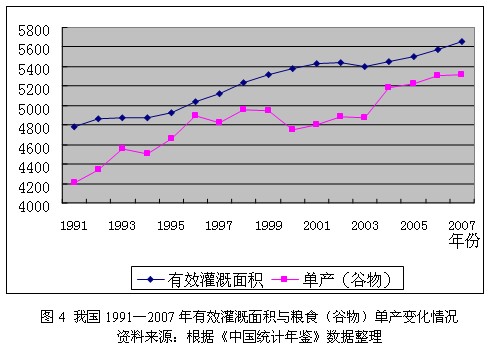

2.8粮食增长对农业灌溉的需求

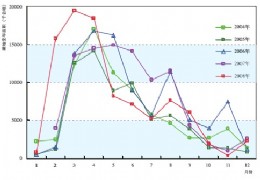

灌溉对粮食增长的作用可以归结为:第一、改变农业生态条件,增加耕地面积,特别是那些除了灌溉就根本不能种植的干旱土地,比如在西北地区,没有灌溉就没有农业。第二、提高作物单产。分析1991—2007年我国有效灌溉面积和粮食单产的变化情况(图4)可知,从全国来看,粮食单产随着有效灌溉面积的增加而增长,粮食单产停滞不前的阶段正好是有效灌溉面积停滞增长的阶段。第三、灌溉能使干旱年份也能有较高的产量,对于降低农业生产的波动性具有重要作用。

我国现有有效灌溉面积58472千公顷,占全国耕地面积的48.0%。据专家预测,在2050年有效灌溉面积将达到我国耕地面积的上限60000~65000千公顷,其中包括10000千公顷的宜农荒地资源的开垦[6]。在采取各种措施提高粮食单产的条件下,使我国有效灌溉耕地的平均粮食单产达到每平方千米1500千克。要达到这一目标,到2050年,平均每十年必须增加约200万平方千米的有效灌溉面积,用水量将从现在的3400亿立方米(2007年)增长到6650亿立方米,可见我国农业水资源十分紧迫,严重影响我国的粮食安全。

|

延伸阅读

|