生态演变与人类文明

第二节 传统工业化进程中的生态演变

工业革命揭开了人类大规模开发利用化石能源和矿产资源的序幕。随着全球工业化进程加快,工业化的范围、内涵日益扩大,不同国家经济结构的变迁呈现出阶段性的演化特征。但是万变不离其宗,传统的工业革命所需要的能源主要是煤、石油等化石燃料,其直接后果是生态破坏、环境污染。工业革命对于人类财富的积累无疑是一次巨大的进步,但对于人类的生存环境却是一场灾难。也正是全球性的生态灾难警示人类社会必须实施可持续发展战略。

一、生态资源的加剧消耗

英国于19世纪60年代、美国和法国于20世纪初期完成了传统工业化过程,德国于2O世纪30年代、前苏联和日本等国也于2O世纪70年代,先后完成传统工业化过程。尽管不同国家完成传统工业化的时间不同,但都有一个共同特征,即都经历了能源和矿产资源高消耗、环境高污染的过程。

1.能源与矿产资源消耗加剧

矿产资源为人类提供了95%以上的能源,80%以上的工业原料和70%以上的农业生产资料。工业革命发生以来,人类社会已经消耗了巨大的矿产资源,同时积累了巨大数量的社会物质财富。1800—1900年,全球GDP增长了7倍,相应的粗钢消费增长了10倍,金属铜消费增长了1.15倍,金属铝消费增长了2.27倍,主要能源煤炭消费增长了57倍,石油消费增长了26倍,天然气消费增长近1倍。1900—2000年,人类社会的财富积累明显加快,100年间全球GDP增长了18倍,与此相应,粗钢消费增长了30倍,金属铜消费增长了28倍,金属铝消费增长了3 600倍,主要能源煤炭消费增长了5倍,石油消费增长了178倍,天然气消费增长了362倍。迄今为止,人类已经铺设了120万千米的铁路,138万千米的石油、天然气等各类运输管道,修筑了2 860万千米的公路,建设了46 500座飞机场,生产了无数的汽车、飞机、轮船和各类消费品,消耗了数量惊人的矿产资源。

近百年来,化石能源产量呈指数式快速增长。以石油和天然气为例,1900年产量分别为4 000万吨和560万吨油当量,1950年分别增长到5.3亿吨和1.7亿吨油当量,2000年分别迅猛增至35.7亿吨和21.8亿吨油当量。石油和天然气产量增长主要发生在20世纪五六十年代全球经济高速增长时期。

100年间,化石能源结构经历了两次标志性转变。第一次发生在1965年,石油消费量首次超过煤炭消费量,人类能源消费由“煤炭时代”进入“石油时代”;第二次发生在2000年,天然气产量与煤炭产量持平,天然气生产呈快速增长之势,人类社会进入天然气与石油并重的时代。到2000年,全球一次性能源生产结构中,石油占39%,煤炭占25%,天然气占25%。

全球石油生产历史大致分4个阶段:第一阶段为1857—1900年,石油生产和消费处于起步阶段,生产规模极其有限,但平均增长速率很高;第二阶段为1901—1945年,汽车、坦克等大量耗油装置的发明以及两次世界大战,刺激了石油生产和消费规模的扩大,但总体仍处于较低水平;第三阶段为第二次世界大战结束至1974年,其时全球主要发达国家完成工业化,石油工业呈蓬勃发展之势,石油生产和消费达到了顶峰;第四阶段为1975年以后,世界经历了两次石油危机,石油生产和消费进入波动增长期。由此可见,1945年以来,是全球石油生产和消费的快速增长时期,这一时期累计采掘的石油近l 200亿吨,占人类历史全部采掘量的95%。

人类开采煤炭的历史久远。主要由于英国工业革命对煤炭需求的快速增长,在1760年前后全球开始了大规模的煤炭采掘。到目前为止,已采掘煤炭约2 400亿吨煤炭,其中20世纪的100年间采掘煤炭2 282亿吨,占人类历史采掘量的99.2%。20世纪全球煤炭产量变化也大致分4个阶段:第一阶段为19OO—1913年,是煤炭产量稳步上升阶段,年均增长率4.32%,这一阶段是煤炭生产和消费的黄金期;第二阶段为1914—1945年,全球煤炭生产波动大,期间经历了两次世界大战和两次经济危机,导致煤炭产量大幅度下滑;第三阶段为1946—1989年,煤炭产量稳步上升,年均增长率为2.93%,这一阶段是全球煤炭生产稳定持续增长最长的时期,同全球经济的稳定增长密切相关;第四阶段为1990—2000年,全球煤炭产量震荡下降,年均增长率为一0.73%。

人类大规模开发利用天然气不足60年。此前生产规模非常小,直到第二次世界大战结束后天然气生产规模才逐渐扩大。特别是近些年来,全球天然气生产与消费呈快速增长之势,逐渐取代煤炭成为第二大一次性能源。天然气产量的迅速增长得益于4个方面的因素:一是两次石油危机导致国际油价飚升,促使石油消费大国开始调整石油在能源结构中的份额,为天然气生产和消费快速增长提供了广阔空间;二是天然气开采技术进步极大地促进了产量的增长,特别是海上采气量不断增加和开采成本的降低,为人类大规模利用天然气奠定了基础;三是天然气管道建设加快,为其加速利用创造了条件。截至2000年全球累计铺设各类天然气管道80万千米,可以绕地球20圈,为天然气的消费提供了必要的基础设施;四是天然气探测储量不断增加推动了天然气消费的信心。

2.土地荒漠化日益加剧

荒漠化是指在干旱、半干旱和某些半湿润、湿润地区,由于气候变化和人类活动等各种因素所造成的土地退化,使土地生物和经济生产潜力减少,甚至基本丧失。荒漠化大致有4类:一是在风力作用下出现风蚀地、粗化地表和流动沙丘为标志性形态。二是在流水作用下出现劣质地和石质坡地为标志性形态。三是在物理和化学作用下出现土壤板结、细颗粒减少、土壤水分蓄积能力下降,从而导致土壤干化脱水和土壤有机质的显著下降,出现土壤养分锐减和土壤盐渍化。四是工业矿山开发造成的,主要表现为土地资源损毁和土壤严重污染,致使土地生产力严重下降,甚至绝产。

荒漠化是当今世界最严重的环境与社会经济问题。联合国环境规划署曾3次系统评估了全球荒漠化状况。1991年底为联合国环发大会所准备报告的评估结果说明,全球荒漠化面积由1984年的34.75亿公顷增加到1991年的35.92亿公顷,约占全球陆地面积的1/4,已影响到了全世界1/6的人口(约9亿人),100多个国家和地区。据测算,在全球35.92亿公顷受到荒漠化影响的土地中,旱地1.73亿公顷,牧场3O.7l亿公顷,水浇地2 700万公顷。全球平均每年有600万公顷的土地变为荒漠,其中320万公顷是牧场,250万公顷是旱地,12.5万公顷是水浇地。另外,已有2 100万公顷土地因退化而不能生长谷物。

非洲大陆有世界上最大的旱地,约为20亿公顷,占非洲陆地总面积的65%。整个非洲干旱地区经常出现严重旱灾。目前非洲36个国家受到不同程度的干旱和荒漠化影响,有近5 000万公顷土地半退化或严重退化,占全大陆农业耕地和永久草原的1/3。根据联合国环境规划署的调查,在撒哈拉南侧每年有150万公顷的土地变成荒漠。在1958—1975年,仅苏丹撒哈拉沙漠就向南蔓延了9O~100千米。亚太地区也是荒漠化非常突出的区域,共有8 600万公顷的干旱地、半干旱地和半湿润地,7 000万公顷的雨水灌溉作物地和l 600万公顷灌溉作物地受到荒漠化影响。这意味着亚洲有35%的生产用地受到荒漠化影响。遭受荒漠化影响最严重的国家依次是中国、阿富汗、蒙古、巴基斯坦和印度。亚洲是世界上受荒漠化影响人口分布最集中的地区。

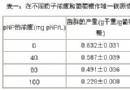

土地荒漠化是自然因素和人为活动综合作用的结果。自然因素主要是指异常的气候条件,特别是严重的干旱条件,由此造成植被退化,风蚀加快,引起荒漠化。人为因素主要指过度放牧、乱砍滥伐、开垦林草地并进行连续耕作等,由此造成植被破坏,地表裸露,加快风蚀或雨蚀。就全球而言,过度放牧和不适当的旱作农业是干旱和半干旱地区发生荒漠化的主要原因(表2-2、2-3)。

同样,干旱和半干旱地区用水管理不善,引起大面积土地盐碱化,也是一个十分严重的问题。从亚太地区人类活动对土地退化的影响构成来看,植被破坏占37%,过度放牧占33%,不可持续农业耕种占25%,基础设施建设过度开发占5%。非洲的情况与亚洲类似,过度放牧、过度耕作和大量砍伐薪材是土地荒漠化的主要原因。

荒漠化的主要危害是土地生产力下降和随之而来的农牧业减产,相应带来巨大的经济损失和一系列社会恶果。在1984—1985年的非洲大饥荒中,至少有3 000万人处于极度饥饿状态,l 000万人成了难民。据1977年联合国沙漠化会议估算,荒漠化在生产能力方面造成的损失每年近26O亿美元。1980年,联合国环境规划署进一步估算了防止干旱土地退化工作失败所造成的经济损失,在当时估计到2000年总共将损失5 200亿美元。1992年,联合国环境规划署估计,由于全球土地退化每年所造成的经济损]失约423亿美元[按1990年价格计算],如果在下一个2O年里在防止土地退化方面继续无所作为,损失总共将高达8 500亿美元。从各大洲的损失看,亚洲损失最大,其次是非洲、北美洲、大洋洲、南美洲、欧洲。从土地类型看,放牧土地退化面积最大,损失也最大;灌溉土地和雨浇地受损失情况大致相同。从1980年和1990年所作估算的比较看,由于世界各国防治土地荒漠化的进展甚微,在1978—1991年,全世界的直接损失约为3 000亿~6 000亿美元。这尚不包括荒漠化地区以外的影响损失和间接经济损失。

3.森林资源退化

从全球来看,森林减少仍然是许多发展中国家所面临的严重问题,由此造成的一系列环境恶果。

1990年,全球森林及稀疏的丛林和灌木林覆盖面积为51亿公顷,约占陆地面积的40%,其中34亿公顷属于联合国粮农组织定义的“森林”(在发达国家树冠覆盖率至少为2O%,在发展中国家为10%)。从联合国粮农组织90年代初所进行的评估看,全球森林面积的减少主要发生在2O世纪50年代以后,其中1980—1990年,全球乎均每年损失森林995万公顷,约等于韩国的国土面积(表2-4)。

从世界各地区的情况看,在非洲、亚洲和拉美等地,约有热带森林18亿公顷,包括雨林和湿润落叶林等。20世纪80年代期间,这些地区森林砍伐总面积和木材总砍伐量持续增长,平均每年砍伐590万公顷,其中490万公顷是原始森林。森林的大面积砍伐,导致森林生态系统严重退化。北美、欧洲、亚洲等地的温带森林共有16亿公顷,主要集中在工业化国家。尽管过去半个世纪里温带森林面积基本保持不变,甚至还有增加,但森林质量总体上退化了,大量原始森林已被人工林所取代,通常只是同龄的、单一品种的林木,远不像天然林有比较高的生物多样性和生态功能作用,抵御病虫害和自然灾害干扰的能力也比较差。

热带森林有着丰富的物种和巨大的调节气候功能。热带森林减少一直是世界的热点问题。据联合国粮农组织的数据,1960一1990年期间,全球丧失了4.5亿公顷的热带森林。亚洲同期损失了大约 l/3的热带森林,非洲和拉丁美洲各损失了大约18%的热带森林。

森林资源减少的主要原因:第一,乱砍滥伐林木。温带森林的砍伐历史比较长,在工业化过程中,欧洲、北美等地的温带森林有l/3被砍伐掉了。而热带森林的大规模开发只有30多年的历史。欧洲国家进入非洲,美国进入中南美,日本进入东南亚,寻求热带林木资源。这一期间,发达国家进口的热带木材增长了十几倍,占世界木材和纸浆总供给量的10%左右。近年来,为了保护热带森林,越来越多的国家已禁止出口原木。

第二,开垦林地为农田。为了满足人口增长对粮食的需求,发展中国家开垦了大量的林地,特别是农民烧荒耕作,刀耕火种,对森林造成了严重破坏。据估算,热带地区半数以上的森林采伐是烧荒开垦造成的。在人口稀少的地方,农民在耕作一段时间后就转移到其他地方开垦,原来耕作过的林地肥力和森林都能比较快地恢复,刀耕火种尚不对森林构成很大的危害。但是,随着人口增长,开垦林地的耕作强度和持续时间都增加了,从而加剧了林地土壤侵蚀,严重损害了森林植被再生和恢复能力。

第三,采集薪炭。全世界约有50%的人口用薪柴作为主要燃料,每年约有l亿多米3的林木被消耗掉。随着人口的增长,对薪材的需求量也相应增长,采伐的林木也越来越多。

第四,大规模毁林放牧。为了满足美国等国对牛肉的需求,中南美地区、特别是南美亚马逊地区,砍伐和烧毁了大片森林,林地变为牧场。这使得具有地球“肺”功能的热带雨林面积急剧减少,温室效应加大。

第五,空气污染。欧美等工业化国家,空气污染对森林退化也产生了明显的影响。据1994年欧洲委员会对32个国家的调查,由于空气污染等原因,欧洲大陆26.4%的森林有中等或严重的落叶现象。

4.水资源危机日益加剧

水是世界上最重要的资源之一,总体积约为15亿千米3。这些水如果均匀分布在地球表面,地球海洋的水深平均约3 000米。但其中只有约3%是淡水,淡水的90%又被封冻在两极及高山的冰层和冰川中,难以利用。这些资源的时空分布又不均,加上人类的不合理利用,使世界上许多地区面临日益严重的水资源危机。

淡水资源短缺 由于人口增长和经济发展,用水量不断增加。在过去3个世纪里,人类提取的淡水资源量增加了35倍,1970年达到了3 500千米;。2O世纪后半叶,淡水提取量每年增加4%~8%,其中农业灌溉和工业用水占了增长的主要部分(表2—5),特别是20世纪7。年代“绿色革命”期间,灌溉用水翻了一番。

根据国际经验,每人每年1000米3可重复使用的淡水资源是一个基本指标,低于这个指标的国家可能会经受阻碍发展和损害健康的长期性水荒。目前,世界上有20个左右的国家已低于这一指标,大部分位于西亚和非洲。据有关国际组织预测,生活在缺水国家的人口将从1990年的1.32亿增加到2025年的6.53亿(按照低人口增长预测)和9.O4亿(按照高人口增长预测)之间。到2050年,预测生活在缺水国家中的人口将增加到1O.6亿和24.3亿之间,占全球预测人口的13%~20%。这尚不包括中国西北部、印度西部和南部、巴基斯坦和墨西哥的大部分地区、美国和南美西海岸的干旱缺水地区。全世界实际受水资源短缺影响的人口要比上述预测数字多得多。

与淡水资源短缺相对应的是水资源的浪费。农业消耗了全球用水量的70%左右。农业灌溉用水效率普遍比较低,许多灌溉系统60%以上的水在浇灌庄稼前就渗漏和蒸发掉了,并带来土壤盐渍化。

淡水污染 水污染有三个主要来源,即生活废水、工业废水和含有农业污染物的地表径流。另外,固体废物渗漏和大气污染物沉降也造成对水体的交叉污染。水体污染大大减少了淡水的可供量,加剧了淡水资源的短缺。

据世界银行的报告估计,由于水污染和缺少供水设施,全世界有10亿多人口无法得到安全的饮用水。

随着对淡水需求量的不断增长,在许多干旱和半干旱地区,淡水成为决定经济发展的重要制约因素,部门之间、地区之间和国家之间争夺淡水资源的矛盾越来越突出。即使在水资源比较丰富的地区,不同功能用途之间的争水矛盾也日益显现出来。

过去,农业是用水增长最快的部门,灌溉用水往往优先保证。随着工业和城市生活用水的不断增长,在干旱半干旱地区,也在同农业争夺有限的水源。美国西部及一些发展中国家工业和城市较集中的地区,这种矛盾已非常明显。

世界上许多重要河流由两个或多个国家所有。全世界约有200多条国际河流或湖泊,其流域面积约占全球陆地面积的一半以上。因此,全球跨国的水资源管理是国际环境与资源保护的重要领域。在西亚和北非等一些干旱和半干旱地区,水贵如油,各国在跨国河流和地下蓄水层开发利用上的争执十分尖锐,有时甚至引发军事上的对峙,成为国际冲突的导火索。

5.海洋资源受到污染

海洋生态系统在维持全球气候稳定和生态平衡方面起着决定性作用。海洋生物资源及海洋鱼类是人类食物的重要组成部分。全世界约有9.5亿人把鱼作为蛋白质的主要来源。近几十年来,海洋生物资源过度利用和海洋污染加剧,正在导致全球范围海洋环境质量和海洋生产力的退化。

海洋生物资源过度利用 世界渔业生产由海洋捕捞、内陆捕捞和水产养殖(包括淡水和海水养殖)所组成。1993年,在全世界捕获的1.O1亿吨鱼类中,海洋捕捞占77.7%,内陆捕捞占6.8%,水产养殖占工5.5%。在1950—1990年,海洋捕捞量差不多翻了5番,达到8 600万吨,而到1993年下降到了8 400万吨。联合国粮农组织1993年估计,2/3以上的海洋鱼类被最大限度或过度捕捞,特别是有数据资料的25%的鱼类,由于过度捕捞,已经灭绝或濒临灭绝,另有44%的鱼类的捕捞已达到生物极限。从世界各主要捕捞区的情况看,大西洋和太平洋11个重要捕捞区中的6个捕捞区(占所有商业渔业资源的60%强),不是已经枯竭,就是捕捞超过了极限。

海洋鱼类过度捕捞不仅使海洋捕捞量陷于停滞,也使捕捞结构发生变化,高价值鱼类减少,处于食物链低层的低价值鱼类增多。20世纪7。年代以来,正是这些低价值鱼类维持着渔业生产的增长。

海洋污染 人类活动产生的大部分废弃物和污染物最终都进入了海洋,海洋污染越来越严重。目前,每年都有数十亿吨的淤泥、污水、工业垃圾和化工废物等直接流人海洋;河流每年有将近百亿吨的淤泥和废物带人沿海水域。海洋污染的主要来源有:城市污水和农业径流、空气污染、船舶、倾倒垃圾等。从总体上看,海洋污染主要表现在以下几个方面:

·世界沿海水域大部分已遭受污染,公海则相对清洁。

·分布最广、影响最大的污染源是排放的污水和土地开垦及侵蚀的沉积物。

·污染和沿海开发对湿地、红树林、珊瑚礁和沙丘的破坏,危及沿海生态系统,使许多动物的栖息和繁殖地遭到毁坏,威胁到鱼类和其他野生生物的生存。

·船舶、钻井平台原油泄漏和农药等有机合成物的注入,造成海洋区域性污染。

·海洋垃圾中的塑料、废弃渔网和石油泄漏形成的焦油团等对海鸟和海洋哺乳动物造成很大危害。

世界各国,主要是一些发达国家处理了部分排人海洋的污水。但从全球看,大量的污水经河流、港口直接排人了海洋,造成世界许多沿海水域、特别是一些封闭和半封闭的海湾和港湾出现富营养化,过量的氮、磷等营养物造成藻类和其他水生植物的迅速生长,极易发生由有毒藻类构成的赤潮。赤潮往往急剧蔓延,造成鱼类死亡、贝类中毒,给沿海养殖业带来毁灭性灾害。

上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页