边疆科普拓荒人

在今年第八届中国青年科技奖的评选中,一名基层科普工作者的首次入选,引起了科技界人士热烈反响。这位年轻人名叫郭云胶,来自云南省德宏傣族景颇族自治州第一民族中学。近20年来,他带着一批批学生开展生物、环保等多方面的科技创新活动,先后取得了18项国家级奖,40项省级奖,成为边疆科普事业的拓荒人……

培养创新意识远比拿奖牌重要

1985年,大学毕业的郭云胶回家乡担任中学生物教学工作。郭云胶看过一份报告,在国际各学科的奥林匹克竞赛中,中国学生拿的金牌数最多,但那些获奖的孩子,很少有人在某个领域上作更深一步的研究。僵化的教育方式使孩子们的动手能力、创新能力总体要比发达国家弱。

郭云胶决定从自己所教的生物课入手,培养学生的科技意识和创新意识。从1988年起,郭云胶带领学生成立了课外科技活动小组,德宏州是云南植物物种最繁多的地区之一,郭老师带领科技小组的学生们自费踏遍德宏州有名的自然保护区、原始森林,他逐步总结了一套培养学生观察与思考能力的方法:提倡“三动”———动口、动手、动脑;突出“三论”———讨论、争论、辩论;强化“三允许”———允许标新立异、允许七嘴八舌、允许不同意见。

郭云胶说,他并不刻意鼓励学生拿奖。他认为,教育创新性活动分为四个阶段,即“准备阶段”———发现需要解决的问题;“酝酿阶段”———用多种方法尝试解决问题;“明朗阶段”———找到解决问题的方法;“验证阶段”———对解决问题的方法进行验证。正是在这一系列科技活动的实践过程中,创新精神、创新能力、创新人格才得以逐渐形成,创新活动才得以完成。

把好奇心升华为科学追求

要求学生在自然界中发现、调查、研究最终阐述问题,从而激发学生的学习兴趣,郭云胶有一套独特的方法,他归纳总结为“小题大做”、“巧设悬念”、“故弄玄虚”、“就锅下面”。

一次一名学生向他提出了一个问题,云南人所熟悉的“竹虫”到底是何物?郭云胶灵机一动,召集学生对“竹虫”进行了为期两年多的调查。此前,没有任何关于“竹虫”生物性的资料可查,为了准确地了解这个生物,郭云胶和学生们忍受着蚂蟥、蚊虫的叮咬。在经过多次失败的记录与总结经验后,历时两年,终于搞清了“竹虫”的生物特性,并命名为“笋蠹螟”。这一研究填补了昆虫学的一项空白,并获得1990年第五届全国青少年发明创造比赛和科学讨论会一等奖。

在边疆做出一流科普工作

带领学生在野外搞调查是非常辛苦的,个中滋味只有郭云胶自己清楚。1990年,他带领学生们到一个名叫王子树的原始森林生活七天,他们花光了所有的钱,没有回去的路费,无奈之下,郭云胶变卖了手表,给学生们饱餐了一顿,最后搭货车回到了学校。野外观察与研究的惊险,郭云胶大都忘了,而当他一站在动、植标本前时,就能清楚地记得每一次野外的收获和学生们的新发现。

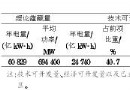

在郭老师的带领下,德宏州第一民族中学从过去单一的生物活动小组发展到生物、创造发明、环保、计算机等7个科技活动小组,并拥有了一支经验丰富、能吃苦、乐于奉献的辅导员队伍,为学校科技创新教育的全面展开打下了坚实的基础。

《人民日报》 (2004年10月21日 第十三版)

|

延伸阅读

|