顾秉林:加强高等环境教育 构建社会主义和谐社会

作为我国未来各层次的决策者、管理者和科学研究的中坚力量,当代大学生是否具有环境的忧患意识,能否处理好人与自然的关系,是事关二十一世纪我国能否顺利实施可持续发展战略,构筑社会主义和谐社会的根本问题。为了加强高等环境教育在中国可持续发展中的战略作用,应注重:推行终身环境教育战略;建立对高等环境教育的行政支撑;加快高等环境专业教育的学科建设和人才培养;把环境教育纳入德育和思想政治工作范畴。

可持续发展是全人类维持自身生存与发展的共同选择,也是我国落实科学发展观,构建社会主义和谐社会的重大战略。实施可持续发展战略必须充分依靠科技和教育,把可持续发展战略、科教兴国战略和人才强国战略结合起来。从这个意义上讲,高等学校在我国推进可持续发展战略的历史进程中必然要发挥举足轻重的作用。

◆高等学校是宣传可持续发展理念、增强全社会环境意识的重要阵地

上世纪90年代后,国际社会开始从社会经济可持续发展的高度来看待环境教育问题,进一步提高了对环境教育重要性的认识,逐步将环境与发展教育纳入从基础教育到高等教育、正规教育到非正规教育等各种形式的教育体系之中。

今日大学校园里的莘莘学子便是明日各行各业的中流砥柱,这些人才是否形成科学的世界观和发展观,是否具备基于可持续发展理念的自然和人文关怀,对于我国的未来发展将产生深远影响。在过去十几年里,许多高校陆续开设了面向全校的环境类课程,在大学生当中普及环境知识。例如清华大学从1997年起开设面向全校博士研究生的选修课《可持续发展引论》,1998年开始开设全校性的环境类选修课《环境保护与可持续发展》,并结合清华大学“绿色大学”的建设,逐步发展和完善了面向全校的“绿色课程体系”,如《清洁生产导论》、《工业生态学》、《环境伦理学》、《环境法概论》、《环境风险分析》、《能源与环境》等。清华大学不仅在课程体系中加强了环境教育,同时在学生培养的其他环节,如教学实验、毕业设计、社会实践、课外活动等,也都贯穿了“绿色教育”的理念。广大学生也自发成立了环保社团“学生绿色协会”,近年来举办了“减卡救树”、拯救藏羚羊系列行动、校园科技景观方案设计大赛、“校园超市减袋”、“绿色寝室建设”等活动,在校内外掀起了一阵阵环保热潮,在增强大学生和社会公众的环境意识上发挥了重要的作用。

◆高等学校是培养环境专业人才、推动环境科学技术创新的重要基地

环境污染和生态破坏的严峻形势迫切需要大量高素质的环境专业人才。我国的环境专业教育始于上世纪70年代末,在80年代形成规模,90年代后期得到快速发展。与此同时,设置环境科学专业、环境学科硕士点、博士点及博士后流动站的高校数量显著增加,培养多层次环境专业人才的高等环境教育体系日臻完善。

环境问题的解决既需要自然科学理论的支撑,又离不开社会科学理论的支撑,需要把两者有机地结合起来。近几年,我国开展了环境社会科学的学科建设,一些高校已陆续开设了环境经济学、环境社会学、环境伦理学、环境法学、环境政治学、环境与国际贸易等具有交叉学科性质的课程。这样的环境学科布局进一步丰富了我国高等环境教育体系的内涵,为相关领域输送了大量专业人才。

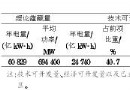

高等学校既是环境人才培养的摇篮,也是环境科技与理念创新的源泉。以国家“863”项目为例,2004年资源与环境领域共批准立项172项,科研经费1.9亿元。其中,高等学校承担了89项,科研经费6800万元,占立项总数的52%,占总经费的36%。我国目前仅有的两个环境专业国家重点实验室也都设在高等学校。高等学校充分发挥人才和科技方面的优势,为我国环境污染治理、产业素质提升和经济增长方式的转变等做出了应有的贡献。

◆高等学校是国家环境保护和经济发展决策和技术支持的重要力量

近20多年来,我国关于环境保护和经济发展的决策发生了巨大的变化:从环境保护的基本国策发展到可持续发展的国家战略;从以行政命令为主导的环境管理体制转变到以法律与经济手段为主导的环境管理体制;从点源污染治理扩大到流域与区域的环境综合整治;从污染控制拓宽到生态保护;从污染物末端治理延伸到全过程控制,再进一步发展到循环经济。这些重大决策的出台都经过了严谨、全面、深入的调查和研究,其中高等学校的科研力量发挥了重要作用。

高等学校对我国重大决策的支持还表现在为执行国家法律、法规和相关政策提供技术支持。《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》和《中国21世纪议程》等法律和政策文件,有大量关于采用环境科学技术保护环境的规定。高等学校具有多学科的综合优势,为这些法律、法规和政策的实施和监督提供了强有力的技术保障。

◆面向可持续发展战略,进一步推进我国高等环境教育的几点思考

大力加快高等环境专业的人才培养。随着我国社会经济的持续快速发展、人民物质及精神需求的不断提高和经济全球化进程的推进,旧的环境问题尚未解决,新的环境问题又不断凸现,使我国高等环境专业教育面临着新的契机和大的挑战。教育部高等学校环境科学与工程教学指导委员会在《环境工程专业发展战略研究》报告中指出:2005~2010年期间,高等环保人才拥有量总计117.83万人,总共需要补充量33.31万人,平均每年6.66万人。因此,进一步加快环境专业人才培养的任务十分紧迫。针对我国环境保护和经济发展中出现的新情况、新问题,适应我国实施可持续发展和循环经济战略对环境专业人才的更高要求,研究和制定我国高等环境专业教育改革和发展的对策,是摆在我们高等学校环境专业教育工作者面前的一项迫切而重要的任务。

进一步加强对非环境专业人才的环境教育。从实施可持续发展战略的长远需求看,高等环境教育的任务不仅仅是培养环境专业人才,更应当包括培养大批具备可持续发展思维和科学发展观的非环境专业人才。高等教育中不同专业的学科教育在内容上存在很大差异,但无论哪一门学科,都在不同角度和层次上与人类面临的人口、资源、环境问题有着内在的联系。提高非环境专业学生的环境意识和环境知识水平,一方面有利于促进其它领域新技术、新成果在环境领域的应用,推动环境学科的纵深发展;另一方面有利于在各行各业中实施清洁生产,减少环境污染机会。因此,我们要通过政策导向、资金支持、体制创新等途径,加强学科教育与环境教育的整合,在学科教育中渗透环境教育。充分发挥高等学校多学科、综合性的优势,开阔学生的视野,培养学生的环境意识和责任感,提高学生解决环境问题的能力。

在全社会推行终生环境教育战略。早在1977年,联合国教科文组织和环境计划署在第比利斯召开政府间环境教育会议,发表了著名的《第比利斯宣言》,对环境教育作出如下定义:“环境教育,应恰当地理解为,是一种全面的终身教育,一种能对瞬息万变的世界中的各种变化做出反应的教育。”因此,高等学校要以积极的姿态参与社会经济建设,服务社会和公众,充分发挥自身优势,推动环境教育与其他形式环境教育的结合,包括面向社会各阶层的社会环境教育,面向中小学生和幼儿的基础环境教育,以及以提高职工素质为目的的成人环境教育等。通过多种环境教育形式的结合,推动我国全方位、多层次、多形式的公民终身环境教育体系的形成和完善。这种体系的形成和完善既有利于形成社会“合力”,共同弘扬环境文化和绿色文明,又有利于整合各种社会资源,促进环境教育的发展。

作者为清华大学校长。

|

延伸阅读

|