|

|

| | 网站首页 | 资讯 | 文章 | 供求 | 生活 | NGO | 考试 | 旅游 | 下载 | 图库 | 论坛 | 博客 | 留言 | 帮助 | |

|

||||||

|

||||||

| 您现在的位置: 中国环境生态网 >> 文章 >> 环境学 >> 环境基础篇 >> 环境资源 >> 正文 |  用户登录 用户登录  新用户注册 新用户注册 |

|

|||||

| |||||

| 我国矿产资源安全现状与对策 | |||||

| http://www.eedu.org.cn 作者:雷涯邻 文章来源:新浪财经 点击数: 更新时间:2008-7-17 | |||||

|

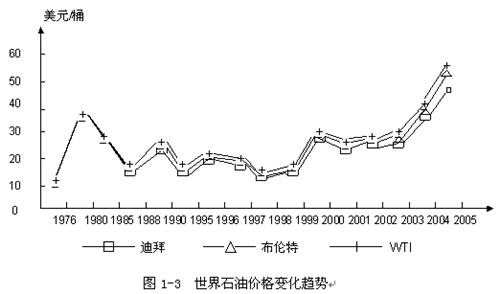

五、国际市场价格风险 矿产资源价格受国际矿产品市场价格波动的影响较大。我国作为一个矿产资源消费大国,在国际市场上的一举一动都会对价格有较大程度的影响。但是,我们也应该看到,国际市场受多种因素的制约。如果没有充分的实力和准备,将直接导致我国经济损失和矿产资源供给安全。 (一)国际石油市场 1997年以来,国际石油市场风云变幻,石油价格出现了前所未有的从暴跌到暴涨的剧烈震荡。由于亚洲金融危机的影响,1998年世界石油供需失衡,油价跌至平均每桶不足10美元;1999年欧佩克石油部长会议达成了减产协议,导致油价从1999年年初的每桶不到10美元一路上涨到年底前的超过25美元;2000年世界石油市场油价持续高位震荡,全年世界平均油价每桶为28.53美元。2001年受世界经济下滑以及“9.11”事件等因素的影响,世界油价呈现整体下滑趋势,全年世界平均油价每桶为24.50美元。2002年受中东局势、欧佩克和非欧佩克达成减产协议、委内瑞拉石油工人罢工和美国石油库存以及美国与伊拉克战争的影响,国际原油价格持续走高(见图1-3)。2005年,WTI期货价格一度冲抵70美元/桶的心理大关。不断攀升的油价使人们不禁感叹:世界已经进入了高油价时代!业界普遍认为,高油价的原因绝非是石油资源不足。全球石油需求增长提速、地缘政治的风云变幻、供应链的缺陷、抵抗自然灾害能力差、投机增多等多种因素均共同导致油价上涨。  资料来源:刘增洁,2004年中国石油进出口状况分析,国际动态与参考,2005年第12期。

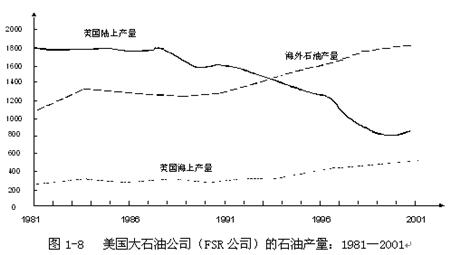

油价上涨已经对中国经济产生了负面影响。2004年中国净进口原油达1.2亿吨,仅价格上涨因素就多支出88亿美元,直接导致我国全年外汇损失额高达88亿美元。而且,仅原油这一种产品的进口就造成300亿美元的贸易逆差,削弱了净出口对我国经济的拉动作用。高油价还一定程度推动了物价上涨,加大了国内通胀压力。到2005年末,我国人均年收入仅为1500美元,远远低于美国的2.27万美元;而且我国单位GDP的石油能耗是美国、欧盟和日本平均水平的2倍左右(2004年),因此,对高油价的承受能力远远低于欧美日等发达国家。 (二)铁矿国际价格控制 2004年我国石油、铁矿石、锰矿石、铬铁矿等进口量大幅增长,石油、铁矿石、锰矿石、铬铁矿、氧化铝及铜精矿对进口的依赖程度越来越高,我国利用国外资源的成本在惊人的大幅度上升,一方面是国际市场铁矿石价格大幅上涨,另一方面是国际市场铁矿石的海运成本大幅上升。在不到两年的时间,巴西、澳大利亚到我国的铁矿石运费分别上涨近190%和160%(马建明,2005)。 尽管我国是铁矿石的最大买主,但对国际铁矿石市场的影响却很小,在国际铁矿石价格形成机制中所能发挥的作用也不大。2005年2月到3月,新日铁、宝钢、阿赛勒等钢铁企业先后和国际铁矿石生产公司RioTinto、BHPBilliton以及巴西淡水河谷公司签署2005年度铁矿石进口价格协议,涨价幅度达到破记录的71.5%,已经充分说明了这一点。 从卖方市场看,随着中国铁矿石进口量的大幅度增加,从2000年开始,国际铁矿业开始新一轮以大规模兼并联合为特征的结构调整。巴西淡水河谷公司2000年成功兼并了巴西和巴林的两家大型矿业公司,2001年收购了Ferteco公司;RioTinto公司收购了澳大利亚北方矿业公司,成为世界铁矿石海运市场的第二大公司;2001年6月,BHP和Billiton公司合并,合并后的BHPBilliton公司成为世界第三大资源公司。至此,排名前三位的这3大铁矿石供应商已经控制了世界铁矿石海运量的70%以上,垄断程度的加剧相应增加了供应方对价格的影响力。从买方市场看,日本、欧洲的钢铁集团,一方面,市场集中度较高,另一方面,在海外铁矿石资源勘查开发方面,也占有相当大的份额。例如,日本国内早就没有一座铁矿山,但在国际权威矿业媒体《MiniAnnualReview》(2003)所列出的世界主要铁矿石生产公司排行表中,日本的Mitsui公司赫然排在第五,仅次于国际铁矿石三巨头和印度国家钢铁公司,而我国鞍山钢铁公司仅能排在第13位。日本多家公司在澳大利亚罗布河铁矿公司中拥有相当股份。 尽管铁矿石是中国“走出去”开发利用国外资源的第一个矿种,早在1987年中国就与澳大利亚合资开发西澳洲恰那铁矿,1992年首钢收购秘鲁马科纳铁矿,2001年宝钢与巴西淡水河谷公司组建宝华瑞矿业公司,合资开发“铁四角”地区铁矿,2002年宝钢又与RioTinto组建宝瑞吉矿业公司,合资开发哈默断利公司帕拉布杜东坡,2004年,武钢、马钢、唐钢和沙钢共同与BHPBilliton公司组建威拉拉矿业公司,开发西澳洲纽曼山地区吉姆贝巴矿床,但是,海外份额矿在我国铁矿石进口量中所占比例仍显得过低。在前些年我国铁矿石进口量尚未大幅度增加时,这一比例曾达20%以上,但目前进口量大增后,该比例又降到20%以下。另一方面,我国铁矿石以及钢铁产业的市场集中度也非常低,铁矿石的进出口企业太多。这就造成了大买主对国际市场却基本上没有定价影响力的现象。2001年以来,我国铁矿石进口金额的增长率远大于进口量的增长率,已充分说明,受错综复杂的国际局势的影响,我国利用海外资源的成本不断在增加。 六、我国矿产资源安全对策 以上分析表明,矿产资源在各国、各地区的分布是相当不均衡的,而且矿产资源的可利用性也会随着地质构造特征的不同而各异。我国已经进入矿产资源的大量、高速消费期,而且这个时期还会持续相当长的一段时间。国内资源利用效率低下,国际矿业市场风险莫测,更加剧了国内资源紧张的形势和国外供给的不确定性。面对这种现实,我们除了需要继续加大资源勘查力度,规范矿业开采市场,提高综合利用效率,实行循环经济等一系列的国内措施以外,实施矿产资源跨国经营成为我国国民经济发展的必然要求。 (一)国外矿业跨国经营发展史 国际矿业跨国经营最早开始于工业化革命所导致的对原材料需求的增加。18世纪后期,欧洲和北美的跨国公司开始到海外勘察开发矿产资源。当时矿业跨国经营的主体以英国、法国、美国的矿业公司为主,规模相对较小,主要是到发展中国家,尤其是其殖民地国家开采原材料,再运回本国进行后期的冶炼加工。矿种也主要是高价值的贵重金属。50、60年代初期,跨国经营进入黄金时期。勘察开发的范围也开始扩大,逐渐远离矿产品需求地。由于这些公司的母国对殖民地实行殖民统治,所以,可以得到政治庇护,这一切,大大抑制了殖民地国家的矿业企业发展,当地即便有矿业企业,也多是小规模的,很难与来自宗主国的矿业公司相抗衡。当时的矿业跨国企业不仅是管理者,同时也是发展中国家矿业部门的所有权人。跨国矿业公司在当地的子公司与当地的经济只有非常微弱的联系。其资本和管理是外国的,产品运回跨国公司的母国,下游生产在母国外进行。由此,跨国公司及其母国对东道国的矿产资源几乎实行了完全的控制。60年代末、70年代初,随着发展中国家民族解放运动的兴起,并随着联合国自然资源永久主权原则的确立,许多发展中国家发起了国有化运动,对矿产资源实行国家控制,开始限制外国资本勘察开发本国的矿产资源。80年代末期以后,随着国际政治经济形势的变化,发展中国家为了获得经济全球化的利益,又纷纷改善国内投资环境,吸引外国资金进入国内进行矿产资源勘察开发活动,这样,又掀起了矿业跨国经营的高潮。 (二)国外矿业跨国经营现状 随着经济全球化趋势的加强,资源安全供应被提到各国的议事日程上来。矿业跨国经营几乎成为各国确保资源可得性的必备手段。西方跨国矿业公司对全球矿产资源的控制程度正在提高。以固体矿产而论,目前全球25家最大的跨国矿业公司,美国、加拿大(各6 家)、澳大利亚、英国(各3 家)就占18 家(据瑞典原材料小组统计)。1997 年排在世界前10 位的跨国矿业公司,控制全球非铁金属矿山产值的1/3 左右。1996 年,223 家跨国矿业公司的固体矿产勘查支出,占全球总勘查支出的76%,前10 家公司占全球固体矿产勘查支出的24%(世界地矿信息,1997年第11期,加拿大金属经济小组统计)。就各具体矿种,西方跨国矿业公司的控制程度不一,但大体上,前3-5 家矿业公司基本均可控制每一种矿产西方国家产量的2/3左右。大油公司更是在全球范围内追逐油气储量。如壳牌公司在世界45个国家进行油气勘查开发,在其中的29个国家有油气生产活动;埃克森公司在30 多个国家进行油气勘查开发和生产活动;美孚石油公司的油气勘查开发遍及五大洲的34个国家,雪佛龙公司涉足20 多个国家。法国埃尔夫公司1996 年油气经营收入中只有15.8%来自法国本土,49%来自欧洲以外。全球的优质石油资产正在被西方跨国石油公司所瓜分(刘增洁, 2004)。从以下国家和跨国公司的做法,可以窥见各国一般。 1、韩国 韩国是一个资源匮乏的国家,国内几乎没有什么石油资源。为保证石油安全供应,1979年成立的大韩石油公社(KNOC)负责执行韩国开发利用海外石油资源的政策,目前KNOC正在世界13个国家从事油气勘查与生产,共涉及18个项目,其中生产项目有4个(分别在也门、阿根廷、英国、秘鲁)、开发项目4个(也门、委内瑞拉、利比亚、越南)、勘查项目10个。KNOC在越南15-1区块的项目(头顿油田),估计可回采储量为5.9亿桶,KNOC占股14.25%,但作为作业方(其余7个生产和开发项目,KNOC均不是作业方)。韩国政府声称,KNOC的长期目标是在海外的份额石油及天然气相当于国内需求的10%。(张新安、张迎新,2003) 2、美国 美国是石油生产大国,也是石油消费大国,还是石油进口大国。但是,美国所进口的石油大部分都是美国的石油公司在海外生产的,份额油在总进口中所占比重相当大。90年代以来,美国各大石油公司在海外的投资几乎均高于在国内的投资。美国有些石油公司的海外勘查支出已占其总勘查经费的70%。据美国能源部能源信息署(EI)2003年出版的2001年度大能源公司经营状况统计,2001年美国大能源公司(系指EIA的财务报告制度(FRS),储量和产量达到一定规模,需向能源部报告经营状况的公司)总的石油天然气产量为57.84亿桶石油当量(合7.89亿吨),其中在海外生产的数量为28.47亿桶(合3.88亿吨),扣除天然气外,在海外生产的石油为2.35亿吨,约相当于2002年美国石油进口量的40.5%。这一数字仅计算了大公司的海外产量,不包括独立能源公司及小公司的产量。美国大石油公司在美国本土及在海外的石油产量见图1-8。

3、跨国公司动态 全球固体矿产勘查总费用自2003年开始回升,2004年继续增加,并且增加幅度为近10年来之首。矿场勘查所占比例上升,主要是大型矿业公司目前虽然总体上的战略从“购买”转向“勘查”,但仍更加青眯于就矿找矿,主旨在替代、补充开采耗竭的储量,并且利用现有基础设施可以更快、更便宜地开发利用,以迅速提高生产能力,满足日益增长的市场需求。 尽管国际大石油公司已经具备较强的上游基础,但是由于石油资源的不可再生性、分布不均衡性、成熟油田的减产趋势以及中东、非洲等地区的长远资源潜力,几大石油公司均在运用提高采收率等技术维持现有成熟区产量或减缓现有产区产量下降的基础上,逐步将投资重点转向构建新的战略接替区,拓宽资源品种组合,以形成可持续发展优势。BP将上游业务划分为原利润中心和新利润中心,并更加重视新利润中心的发展。雪佛龙在2004年也在其传统核心区以外设定了7个“试验区”。该公司对这些“试验区”均进行了评估,以确定进一步勘探的潜力以及未来开发的可能性,并希望获得新的突破。埃克森美孚、道达尔等公司则继续将中东、非洲、俄罗斯、里海等油气勘探开发前景较好的地区作为资源增长区域。 (三)我国矿业企业海外发展现状与对策 我国矿业海外投资始于20世纪80年代。当时,中国经过20世纪70年代后期开始的几年改革开放,海外投资的法律法规先后出台,同时,随着国民经济的发展,一些重要矿产出现供给紧张。上世纪90年代,中央首次提出“走出去”的思路,2000年,“走出去”成为国家战略,2002年,党的十六大明确提出实施“走出去”战略,全面提高对外开放水平。有关油气资源可持续发展战略问题,温家宝总理也亲自指示:充分利用国内外两个市场、两种资源,积极发展多种形式的国际合作,建立经济、安全、稳定的油气供应渠道(魏一鸣,2006)。根据中央提出的“利用两种资源,两个市场”的战略方针,我国矿业界先后组团到有关国家和地区进行考察,探讨海外勘探开采矿产资源的可能性,并先后在几十个国家进行矿产勘察开发活动。如中石油在中亚、非洲的合作,中国冶金进出口总公司在澳大利亚的铁矿合作,地矿部门在非洲的金矿合作,矿业部门与周边国家的钾盐合作,以及其他一些矿产的合作项目等。 资源开发“走出去”已经成为我国“走出去”战略的最重要组成部分。截至2005年8月底,中国从事跨国投资与经营的各类企业已发展到3万多家,具有对外承包工程和对外劳务合作经营资格的企业2000多家。根据商务部、国家统计局联合发布的《2000年度中国对外直接投资统计公报》(非金融部分),2004年中国对外直接投资总额553亿美元,截至2004年,5163家中国对外直接投资企业(境外企业)累计对外直接投资总额449亿美元。从2004年对外投资的行业分布情况看,采矿业占32.7%。也就是说,2004年度资源开发“走出去”项目占总海外投资的1/3左右。据一些国际性的咨询公司(如里昂证券)估计,2004年资源开发“走出去”项目占总海外投资的1/2强(53%)。数据的差异反映了统计口径和方法的差异。但无论采信那个数据,资源开发“走出去”是我国“走出去”战略最重要的组成部分这一事实的确已经确立。2005年由于中石油成功并购PK公司,这一比例必将进一步加大。 就目前的情况看,我国石油跨国经营是比较成功的。油气资源“走出去”,占我国全部海外投资的比例,大约在1/4到1/3左右,是我国“走出去”战略最重要的组成部分。截止到2005年底,我国石油资源“走出去”所取得的份额油产量,相当于原油进口量的18%,原油消费量的7%,占我国石油产量的12%。份额油储量,相当于占我国石油储量的15%。可以说已初具规模。据商务部统计,截至2004年底,以中石油、中海油和中石化三大石油公司为龙头的国内企业参与了海外油气资源勘探、开发项国65个,分布在30多个国家,初步形成了包括苏丹、阿曼、阿尔及利亚、伊朗、沙特、利比亚等国在内的西亚北非区;以委内瑞拉为主的南美区;以印尼、马来西亚和文莱为主的东南亚区;以哈萨克斯坦为主的中亚一俄罗斯区等四个重点开发区。已投产运营的项目集中在苏丹、哈萨克斯坦、印尼等少数几个国家和地区,从此四国获得权益油比重接近80%。 但非油气矿产资源“走出去”则不很成功。除少数企业外,我国矿业企业缺乏国际竞争力,投资能力弱,国外经营能力更弱,抗风险能力尤其弱,对国际惯例和通行规则不够通晓,“走出去”的人才匮乏,资源开发领域一系列独特的国际惯例和通行规则,特别是西方勘查商业文化不通晓,缺乏外语好,既懂专业、又了解矿业跨国经营的复合型人才,难以适应复杂的国际形势。具体表现为:磋商中的资源开发“走出去”项目2/3以上无疾而终,浪费了大量的资源;执行中的资源开发“走出去”项目2/3以上也不成功,或未达到原来预期的效果。主要是我国对经济因素的考虑不足,对资源风险、法律风险、政治风险等方面的评估不足,风险防范措施不到位。同时,对“走出去”项目投资的本土化重视程度也不够。有的企业出去并购,并没有给企业本身带来很多利益,而且企业业绩与并购本身有一定的差距,甚至还有个别海外资源开发投资项目是出于“政绩”和其它非经济因素的考虑。(张新安 张迎新2004-2005年度油气开发“走出去”形势分析,国际动态与参考》2005年第48期) 根据目前这种情况,作者认为我国矿业跨国经营应该在近期重点做好以下工作。 第一,进行国际矿业投资环境评价,为矿业企业跨国经营提供宏观规划指导。国际矿业投资环境评价包括资源开采现状与潜力评价,国际政治经济关系评价,国内政策法规评价,人文地理环境评价,运输条件评价和宗教信仰等评价。在评价的基础上,对世界各国、各地区的投资环境进行优劣排序,指出战略重点投资区,并详细列出各种影响因素的情况,以便于矿业企业投资决策参考。 第二,营造国内环境,创造海外投资条件,鼓励矿业企业跨国经营。这种国内环境包括融资、风险基金、税收、审批程序、并购政策等各种环境条件,以鼓励矿业企业到海外投资立业。 第三,着力加强实力建设。矿业企业自身实力的增强至关重要。事业成功的决定因素还是矿业企业本身。目前来看,矿业企业不仅技术能力薄弱,更严重的是我们的管理人员也跟不上。与外国公司一起工作,甚至还很难把别人的经验学到手。这就需要我们矿业企业认真审视自身的状态,找出优点和问题所在,以便充分发挥优势,及时弥补缺陷。 |

|||||

| 文章录入:ahaoxie 责任编辑:ahaoxie | |||||

| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | |||||

| 我们需要什么样的国家矿产资 矿产资源税费制度存在问题与 武汉市(2001-2010)矿产资源总 黔西南州矿产资源规划 关于矿产资源循环利用的建议 矿产资源展望与西部大开发( 地质矿产资源可持续利用的平 矿产资源利用与保护 矿产资源还能开采多久 走绿色矿业之路---西部大开发 |

| (只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) | |

|

数据载入中,请稍后……

|

|

|

||

|

版权所有 Copyright© 2004-2008 中国环境生态网 本站域名 http://www.eedu.org.cn 粤ICP备05001066号 安网备案:4419003012048号 本站声明 本站所有资料,版权归原作者所有! |

|