越吃越多 罗非鱼占领全球

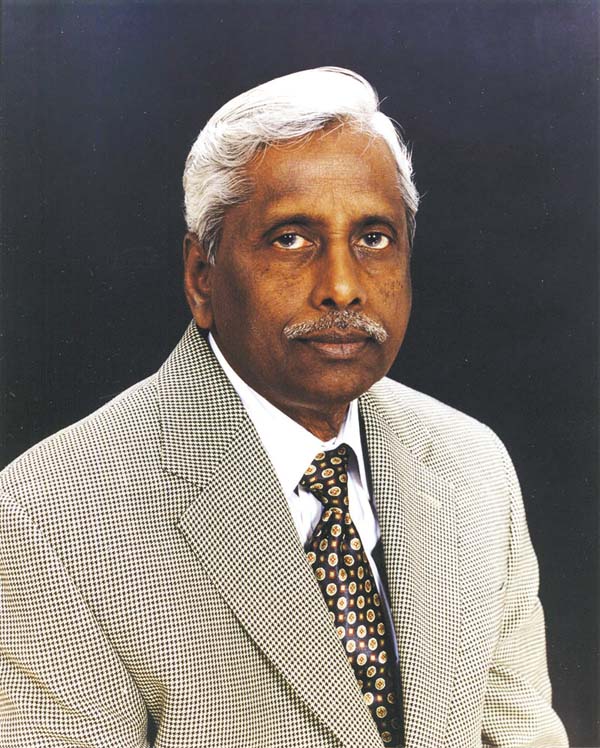

印度摩达杜古·古普塔博士,因推广低成本罗非鱼养殖技术,获得2005年世界粮食奖。

爱吃孑孓 控制疟疾

水生杂草是一种令人头疼的植物群落,不过,这些水藻、浮游植物却很对罗非鱼的胃口。在美国,池塘放养罗非鱼是清理水生杂草的方式之一。原来杂草丛生的池塘,放养之后,水环境得到明显改善。

非洲是疟疾的重灾区,蚊虫叮咬是疟疾传播的主要途径。能够吃蚊子幼虫孑孓的罗非鱼,也成为科学界开展生物防治的尝试方向。2007年发表在英国《BMC公共健康》杂志上的文章,介绍了在肯尼亚池塘开展的罗非鱼控制疟疾试验,结论认为尼罗罗非鱼通过直接捕食,能够显著降低水中蚊子幼虫的密度。但世卫组织专家指出,用罗非鱼控制疟疾有一定局限性,因为蚊子幼虫生长的水域范围很大,许多小坑和角落根本不是罗非鱼能够生存的地方。

挖坑做新房 水底植被伤

罗非鱼功勋卓著,但同时也劣迹斑斑。当少数鱼种从鱼塘中混入江河后,罗非鱼就以其极强的生命力,在自然水域辗转腾挪,放肆繁殖。莫桑比克罗非鱼被列入国际自然保护联盟物种存续委员会(IUCN)的《世界百大外来入侵物种》,2014年8月,尼罗罗非鱼也被列入《中国外来入侵物种名单(第三批)》。

在我国,罗非鱼引入后的危害性很少受到关注,有关其早期发育过程的观察也仅是以生产及选育为目的,而忽略了其竞争性的生物学特征。罗非鱼从养殖水体逃逸后,在自然水系扩散建群,会使自然水域的水生生物安全面临严峻威胁,对此我国并无多少报道。

根据广东海洋大学水产学院的调查报告,广东漠阳江的外来物种入侵现象比较严重,尤其是尼罗罗非鱼,已经成为主要鱼类种群。罗非鱼在广东其他淡水江河里也随处可见,珠江水产研究所的调查发现,有的河流罗非鱼数量占渔获量的60%以上。另据报道,在福建闽江闽侯段的干支流以及许多内河中,罗非鱼也是成群地繁衍。

澳大利亚农业资源经济科学局的资料显示,罗非鱼在中美洲、斯里兰卡、印度、墨西哥和委内瑞拉等地,造成当地原生鱼类减少和灭绝;因为雄性罗非鱼在繁殖期有挖坑做“新房”的习惯,这种筑巢天性对水底植被造成了破坏,损害了其他水生动物的栖息地;为了早日进入繁殖期,罗非鱼甚至能够限制自身尺寸,以早日达到性成熟,可谓“宁可不长个,也要把娃生”,因此它们能够比当地鱼种更快地建立起自己的家族种群。

在美国,罗非鱼对本土鱼种(如太阳鱼)有攻击性行为,在一些地区的数量远超当地鱼类群落,某些情况下甚至占到了鱼类总量的一半以上,降低了物种多样性,也降低了本土鱼类捕捞行业的经济效益;作为外来物种,罗非鱼还可能带来本土鱼种从未接触过的新型病原体和寄生虫。

美国国务院在其官方网站上,用“好心帮倒忙”来形容全球扩散养殖罗非鱼的行为,认为这种扩散使罗非鱼成为仅次于鲤鱼的第二大淡水养殖鱼,也使罗非鱼成为危险的入侵者。不过,美国是一个发达国家,整体膳食结构中的蛋白质摄入不成问题,从营养上说或许不差罗非鱼这口。而对于疟疾高发和温饱不足的第三世界国家,罗非鱼对改善当地人的营养和健康状况帮了不少“正忙”。

因此,推广罗非鱼养殖的功过是非,还要考虑各地引进必要性差异。从世界范围上看,恐怕还是“功过参半”等评价更为贴切。

罗非鱼肉多刺少、肉质好、味道鲜,联合国粮农组织积极推广它为改善第三世界国家蛋白质结构的肉食鱼种。

看紧池塘 严防逃逸

为了提供更多的食物来源,扩大鱼类出口,罗非鱼被引入非洲最大的湖泊——维多利亚湖,在为肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达3国的人们带来福利的同时,也导致一些本土鱼类种群毁灭。

上世纪50年代,罗非鱼刚被引入维多利亚湖时,在湖中鱼类总量的占比很小,本土的丽鱼科鱼类(热带鱼,形态和色彩非常鲜艳)占了80%左右。然而30年过去,1980年的调查表明,原来数量庞大的本土丽鱼科鱼类大幅下降,只占了鱼类总量的1%。作为世界上物种构成最为多样化的湖泊,维多利亚湖的入侵物种还有体型惊人的尼罗河鲈鱼,罗非鱼的加入使湖水生态变得更加复杂。在残酷的物种竞争中,输给尼罗河鲈鱼和罗非鱼的本土丽鱼科鱼类,原本在减少湖水残渣方面扮演着重要角色,因为丽鱼科鱼类锐减,数量惊人的有机物质残渣沉入湖底,消耗掉大量氧气,造成一大片没有生命迹象的“死湖区”。

目前,罗非鱼是入侵生物已经是国内外共识。但是因为罗非鱼养殖产业的蓬勃发展,是基于它对许多国家的食品结构和就业有着重要意义,在经济利益面前,它的外来入侵问题似乎显得不那么紧要,真的将其赶尽杀绝既不现实,也不可取。目前看来,最有效的防止入侵伤害其他生物的办法,是池塘养殖,做好环境隔离,不要选择罗非鱼进行放生活动,严格控制它们的生长范围。

(本文写作过程中参考了《水生入侵物种:罗非鱼》和《澳大利亚和国外引进罗非鱼的影响》等文献,以及美国地质勘探局、澳大利亚农业资源经济科学局、美国国务院、世界粮食奖、维基百科和新华网等网站,在此一并致谢。)

- 上一篇资讯: 深海洋流终结冰河世纪?释放大量二氧化碳

- 下一篇资讯: 没有了