生态城改造分级关键技术

3 绿色交通技术

绿色交通是城市中仅次于绿色建筑的另一个节能减排重点领域。

机动化带来两个问题:污染空气,让阴霾天气发生频率增加。1980年代,深圳的阴霾天气每年只有8天,1990年代每年有80天,20世纪末至21世纪初增至100多天,阴霾天气发生频率成倍增长。香港在1970年代基本没有阴霾天气,1980年代阴霾天气发生频率开始上升,到了21世纪初发生频率呈指数级数上升(图11)。阴霾天气发生的因素有二:一是城市规模大了之后会形成“锅盖效应”,妨碍了空气的正常对流,等于把细小的灰尘、S02等各种有机废气都罩在这个锅盖底下,加剧了空气污染;二是机动车交通对有毒有害气体的“贡献”从原来对城市空气污染总量的20%逐渐上升到70%-80%。与此同时,机动化导致交通能耗占全社会的能耗比例将从目前的15%增长到30%以上。建筑和交通的能耗都是刚性的,城市建设失误所产生的能耗也是刚性的,三者结合产生的能耗将是巨大的。而产业的能耗将随着原材料价格上升和二氧化碳排放税征收,企业会自行进行技术创新和节能改造,从而导致产业的能耗急剧下降。而前三者的能耗是刚性的,一旦形成是短期内没有办法解决的。

3.1 一星级的绿色交通技术

3.1.1 安全畅通的自行车道与步行道

各种绿色交通方案中一个最简单的解决方案就是恢复自行车道。吴良镛主持完成的深圳原来的城市设计方案中,所有机动车道边上都单独设有自行车道,但在实施过程中被取消了。福田中心区早期的方案中也有自行车道,但在评审中引来哄堂大笑,当时的评委们说现在都是什么年代了,还骑自行车,结果取消了设计中的自行车道,直至今年才准备恢复。实际上,自行车是迄今为止世界上最绿色、最环保的交通工具。

国外的街道上分为公交车道、自行车道、小汽车道,很多西方城市对私家车进行严格限制,市民可以拥有小汽车,但开出去处处不方便。比如在巴黎开私家车去某个地方,因都是单行道,到目的地需要2.5h;乘公交车前往,因公交车有专用道就非常快,1h就可到目的地;如果骑自行车可能更快,45min就可到达。在一些欧洲国家如荷兰,自行车的使用率达到了40%,且每年还在不断地上升。荷兰的总统和首相也经常骑自行车。在荷兰,管理部门把街道两旁的栅栏都打开了,行人与自行车可随处通行。他们认为自行车和步行是绿色的,而机动车是非绿色的,为什么绿色的交通方式还非得让非绿色呢?而前几年在我国北方有的城市甚至还有提议,主张机动车撞了人是白撞,这种独尊机动车的旧习一定要纠正过来。

3.1.2 立体步行系统

立体步行系统接驳公交站点和住宅小区,使行人在街道上下、楼宇之间全部能够走得通。曾有一个规划师说,我国沿海城市学习了香港高容积率的反面经验。香港的建筑容积率非常高,人住在这些住宅区里像是住在暗无天日的鸟笼中一样。但香港建设了楼宇间四通八达的步行道,这个好的经验内地沿海城市规划师却没有学到(图12)。

3.1.3 屋顶楼宇间交通

屋顶和楼字间交通能减少大量交通能耗,为什么不可以在楼与楼之间建一些桥梁通道呢?如深圳中心区和上海陆家嘴金融区高层建筑都很多,但塔楼间的交通却没有联接成体系,这在发达国家认为是不可理解的(图13)。

3.1.4 交通导向的发展模式(TOD)

TOD即公共交通导向型发展模式,是一种从全局进行规划的土地利用模式,为城市建设提供了交通建设与土地利用有机结合的新型发展模式。TOD的发展模式强调全面对土地进行规划,首先设地铁站,在地铁站辐射半径内的交通通过公交来实现,而公交车站又能够与自行车道系统联接起来。把地铁与快速的公交回路、自行车线路叠加在一起,三者可以实现无缝换乘。政府可以把地铁站辐射范围内的土地预先征用控制起来,通过拍卖回收一部分土地增值收益。因为交通可达性的提高可以让土地成倍增值,回收的增值可以补贴地铁的建设,可占到地铁投资的50%-60%。

TOD是美国规划师发明的,但在美国这个实行土地私有化的国家发展得并不好,但这种发展模式在实行土地公有制的我国完全有条件实施。

推行TOD模式应将各种交通工具联系得非常紧密,有利于机动车与非机动交通之间的方便换乘(图14)。城市规划最重要的两个着眼点,一是土地利用,二是可达性。作为规划部门来讲,最重要的工作是把土地的利用和交通紧密结合起来,城市综合交通规划千万不能给其它任何一个部门去编制。从国家部门的职能分工来讲,交通部门负责车辆的运行和城市间的交通,根本不涉及城市规划;城市交通的规划、设计、建造都是由城市规划和建设部门负责的,应认真负责地承担起来。

TOD发展模式不仅把公共交通系统与土地利用进行了合理组合,还可以使地铁这种大规模投资建设得到回报,同时可增加“地铁上盖区”的社会就业岗位。比如香港任一个新区的地铁口周边区域内就解决了很多人的就业问题,最高可达70%。倡导土地的高密度利用,有利于大规模发展电动自行车交通和出租自行车。自行车与地面快速公交系统(BRT)和地铁等大容量公共交通的衔接要精心设计,处处体现人性化,就可以达到生态化的效果。

3.1.5 BRT与“双零换乘”

我国城市的BRT取得了很大的进展,但BRT车辆设计和换乘枢纽设计等方面还比较粗糙缺人性化。而在真正实行“公交优先”的城市如巴西的库里蒂巴等城市这两者就进行了精心设计,公交车的车门很大,乘客上下车都很方便、快捷。区间的交通衔接也很方便,从BRT车辆出来后,就在同一站口等候区间公共车即可,一般都是一票到底,换乘可实现“零代价,零空间”(图15)。

而我国一些城市,从地铁出来如果要坐公交车要走很远一段路,有许多上下楼梯,本地人常晕头转向,外地人更搞不清楚方向,如果拎着行李换乘更是不方便。一定要把公共交通发展好,人性化,方便民众才是真正的“绿色”。

3.1.6 道路和停车场绿化

城市的道路和停车场一定要广泛绿化,由于缺少高大乔木遮荫,夏天停放在停车场的车辆车箱里的温度极高,要用车再开空调降温极其耗能,而道路和停车场绿化就能起到非常好的降温节能和吸收废气的效果。

3.2 二星级的绿色交通技术

3.2.1 直线电机新型地铁

直线电机地铁的优点是爬坡能力强,转弯半径小,车辆底盘低。地铁如果改成直线电机型,挖掘机(盾构)直径可从原来的5m减少到4m,地铁建设挖掘量可减少30%以上,整个工程造价可以降低1/4以上,节约投资和节能的效果都非常明显。车辆运行的电气控制系统也相对简单,在此基础上还可以发展出中低速的磁悬浮轨道交通(图16)。

3.2.2 交通需求管理

对特大型城市而言,仅增加道路资源和推行公交优先仍然不能解决交通拥堵,必须对交通需求进行控制,应在城市繁华地段划出一定区域,减少停车位,提高停车费,增加公交专用道,对进入此区域的小汽车收费用于绿色交通的发展。像上海一直坚持车辆牌照的拍卖,与同是大城市的北京相比,上海私家车的保有量增长速度要低得多。在对交通需求进行控制的同时,还应号召大家骑自行车上班。实践证明,自行车(包括电动自行车)占用空间仅为私家轿车的1/20,在狭窄的街道通过能力强得多,应大力提倡。

3.2.3 与可再生能源相结合的电动车供电系统

比亚迪是我国目前最大的电动车生产商,北方也出现了很多山寨版的电动车生产商。如果把住宅的太阳能光伏发电与汽车充电结合起来,白天电动车可以停放在有太阳能发电系统的住宅下免费充电。深圳可以把电动车的生产优势和城市基础设施建设结合起来,合理设置充电桩,在坪山和光明新区可以尝试率先实施。

3.2.4 无线城市、移动服务系统

无线城市中手提电脑可以在城市的任何一个角落实现无线免费上网,这种上网方式边际成本几乎为零,上网速度也很快,目前国产的技术完全可以做到。正因为便捷的可视通讯、高容量的无线信息传递,方便市民采用家中上班的工作模式,可替代一部分见面交流和上班交通流量。这样,就可以做到“多用信息、少用能源”来减少城市整体能源的消耗。通过无线网络可以做到菜单式的服务,可以进行网购,优化物流系统,还可以提高城市人居的舒适度。

3.3 三星级的绿色交通技术

3.3.1 中低速磁悬浮、PRT

三星级的绿色交通技术中有两项是非常重要的。一是中低速磁悬浮,有非常大的发展潜力。未来公交要空中化,需要在大型的楼宇中设立停车站,一般车辆线路穿过楼宇噪声和震动都会很大,还有污染。而中低速的磁悬浮基本没有这两项负面影响。

PRT(personal rapid transit)是一种新型个人快速轨道交通系统。一座1000万人的城市,一般同时出行的也就是近百万人,如按欧盟的标准,每千人500辆汽车,该城市就要设计500万辆汽车的道路、停车场(家庭所在地、商店、工作地点都要考虑停车),其结果是城市的空间资源浪费极大,成本极高。而PRT一般使用空中轨道,不占地面空间。PRT车厢一般是6-8座,占地小,非常轻便。使用者可以通过点击按钮,系统自动载人到目的地,不存在交通堵塞的问题,很个性化,但又是公共交通。这种模式是当前唯一可以在便捷性、舒适性方面可与私家车相竞争的公共交通工具,已经在美国几个校园中应用,马斯达生态城也正在规划采用该系统。PRT交通系统较好地解决了城市空间有限性和交通能耗的问题(图17)。

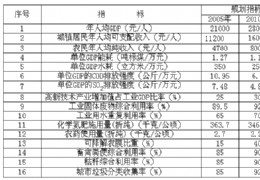

我国正处在城市化的中级阶段,城市改造过程中完全可以采用PRT系统的。通过不同运输模式成本的比较,发现PRT这种新型交通工具的理论运力可以达到1-2万人/h,其运量实际上比轻轨还大,成本却比轻轨还低约一倍(表3)。

3.3.2 交通综合解决方案

可通过整体优化设计,把BRT、PRT、轻轨等各类交通工具综合利用,达到最优的公共交通网络。瑞典的斯德哥尔摩的哈姆贝新区(Hammarby Sj?stad),通过综合设计公交网络,私家车的拥有量减少了50%,大大节约了能源。

|

延伸阅读

|

没有相关文章 |