中国省级生态文明建设评价报告

党的十七大报告明确提出要建设生态文明,这是实现全面建设小康社会奋斗目标的一项新要求。这不仅关系到中国当下一代人的生活,而且涉及到中国未来无数代人的福祉。它的影响不仅是全国性的,而且是全球性的。生态文明建设是一项涉及经济、政治、文化、社会、生态的系统工程,不仅包括生态保护、环境治理、资源节约,而且要求物质文明、政治文明和精神文明达到较高水平。它是各级政府贯彻落实科学发展观的重要举措,是建设服务型政府的重要内容。如何客观地衡量和评价地方政府在生态文明建设方面的绩效是该项建设取得实效的关键所在。我国是一个幅员辽阔的国度,各地区自然生态环境存在很大差异;作为一个新兴的发展中大国,各地区的经济发展水平也有很大差距,因此,要整体提升我国的生态文明水平,需要各省(含自治区、直辖市,下同)切实加强本地区的生态文明建设,而这首先需要找准自身的定位,明确当前的建设状况和水平,同时充分考虑各地区的独特性和差异性,为实现科学发展提供政策依据。

目前,在生态文明建设领域还没有同经济领域相当的具有影响力的指标。然而,随着人们对生态环境问题的关注,越来越多的学者、机构投身于生态文明建设评价指标的研究之中。2008年,北京林业大学生态文明研究中心承担了中国国家林业局林业公益性行业科研专项经费资助项目——“生态文明建设的评价体系与信息系统技术研究”,构建中国省级生态文明建设评价指标体系(Eco-Civilization Construction Indices,简称ECCI),为各省的生态文明建设目标的确立和生态文明建设效果的评价提供理论支持;并在此基础上设计软件,构建数据库以及基于互联网的信息平台。本课题研究和构建的评价指标旨在以简洁的、可理解的形式提供尽可能多的信息,并确保指标及其所呈现的现象之间的关系具有可证性。

一、 指标设计及其体系框架

生态文明建设涉及的领域非常广泛,这给定量评价造成很大困难。特别是制度层面和观念层面的建设,虽然是生态文明建设不可或缺的部分,甚至起着关键性的作用,可是对它们的评价难以量化,更缺乏权威数据的支撑。不过,制度和观念层面的建设,归根到底要体现到器物和行为上来,并在实践中得到检验,因此,我们通过分析评价生态文明建设中相对客观的器物和行为部分,进而对生态文明建设的总体状况进行评价。

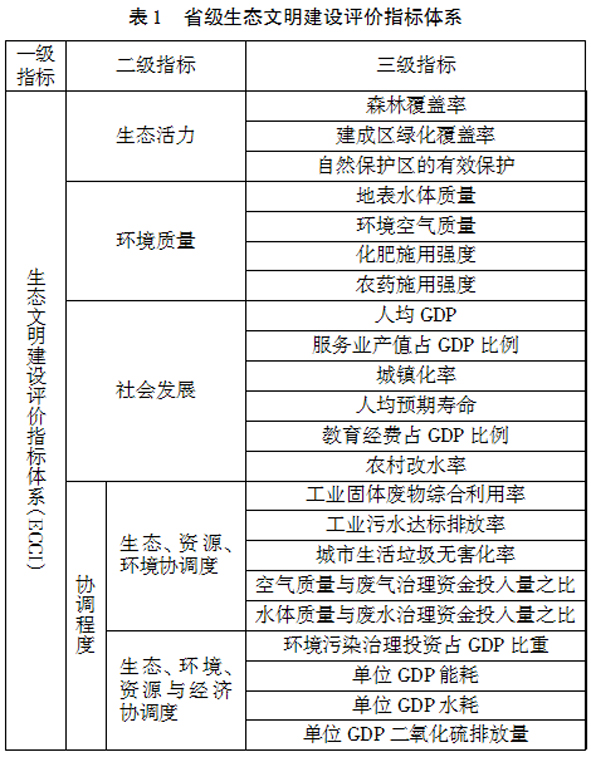

为了实现政策引导的目的,ECCI坚持目标导向的基本设计思路:首先,明确生态文明建设四大方面的目标,即生态充满活力,环境质量优良,社会事业发达,各个方面高度协调;其次,设立具体指标,以引导四大方面目标的实现。因此,ECCI按照多指标综合评价法的要求,采用层次分析法(AHP),首先将生态文明建设评价总指标分解为四个核心考察领域:生态活力、环境质量、社会发展和协调程度,然后选取设立表现各个考察领域不同侧面的建设水平、具有显示度和数据支撑的若干具体指标,构建一个包括“总指标-考察领域-具体指标”三层次的中国省级生态文明建设评价指标体系框架。

在以往的实践和理论研究当中,都存在将生态与环境混淆的误区。在理论上,生态与环境是两个完全不同的概念,生态是各种生命支撑系统、各种生物之间物质循环、能量流动和信息交流形成的统一整体,人类及其活动都只是生态系统的一个子系统。而环境只是人类生存的物质条件,专指生态系统中直接支撑人类活动的部分。在实践中,环境由于与人类联系比较密切,因而容易引起人们重视。与之相比,生态指的是更大尺度的对象,因此往往被忽视。而且,不管是在国际还是国内,都存在“局部环境好转、整体生态恶化”的状况。为了扭转这种局面,亟需将生态与环境区分开来。

提升生态活力,对我国生态安全状况的改善起着至关重要的作用。对提升生态活力贡献较大的生态系统,包括森林、湿地、海洋(湖泊)三大类型。森林是最大的陆地生态系统,对涵养水源、净化空气、固化土壤、维持生物多样性都具有至关重要的作用,而且每个省都有所分布,因此,森林覆盖率是比较理想的评价指标。建成区绿化状况可以作为衡量城市生态活力的重要标准,因此与森林覆盖率相并列,被选取作为衡量生态活力的第二个指标。由于我国大多数省份是内陆省份,而湖泊的分布在省份之间极不均衡,所以海洋(湖泊)类的指标无法客观衡量各省生态活力状况并加以比较。湿地被称为“地球之肾”,在自然界的水分和化学物质循环中发挥着重要作用,具有调节水循环和作为栖息地丰富生物多样性的基本生态功能。但在我国目前的统计系统内,重要湿地被作为自然保护区加以保护,其统计数据已经包含在自然保护区统计之内,所以被自然保护区的有效保护指标所涵盖,不再单列。森林、湿地、荒漠、野生动植物保护等各类自然保护区的设立和建设,对于保存基因库的相对完整,维护生物多样性,保障生态安全,都发挥着重要作用。因此,最终选取森林覆盖率、建成区绿化覆盖率和自然保护区的有效保护三个指标,衡量生态活力。

生态文明建设,需要改善人工环境,但更需要改善大尺度的自然环境。对大尺度自然环境质量的评价,主要从水、气、地三种基本的环境要素进行衡量。我国目前分省发布的水质数据仅针对地表水,所以用地表水体质量来衡量该省水质的好坏;目前我国没有统计和发布农村的空气质量状况,只能以城市的环境空气质量作为代表来衡量该省的空气质量好坏;国土资源部已经开始测量和评价各省土地质量状况,但还没有持续性地向社会公布,故本指标体系暂时以化肥施用强度和农药施用强度来评价土地质量的好坏。综合地表水体质量、环境空气质量和土地质量状况,基本上可以反映各个地区大尺度的自然环境质量的好坏。

生态文明建设并不与社会发展相矛盾,而是需要在生态环境良好的基础上促进社会发展,在社会发展的基础上进一步促进生态环境改善,实现两者良性互动。对生态文明建设的评价,也需要考虑社会发展水平,因此设立了“社会发展”一栏。为了加强在社会发展方面的政策引导性,避免盲目的GDP崇拜,这一范畴将在吸收人类发展指数(HDI)的基础上,综合产业结构、城市化、农村福利共享与发展等方面的状况来评价,因此选取了人均GDP、人均预期寿命、教育经费占GDP比例、服务业产值占GDP比例、城镇化率、农村改水率等六个较为成熟的指标。

生态文明是和谐发展的文明,因此,生态文明建设关键在于实现协调发展。本指标体系最具创新性的部分,就是设计了协调程度的二级指标进行量化评价,并且协调程度部分所包含的指标数量也最多,突出它在生态文明建设当中的重要意义。我们将生态文明的协调程度分为生态、资源、环境协调度以及生态、环境、资源与经济的协调度两个方面。生态、资源、环境协调度指标,主要考察废气、废水、废渣等环境破坏物质转化为再生资源或无害化处理的状况以及生态环境质量与治理投入之间的比例状况,因此选择了工业固体废物综合利用率、工业污水达标排放率、城市生活垃圾无害化率、空气质量与废气治理资金投入量之比、水体质量与废水治理资金投入量之比这五个指标,以体现生态与环境、资源之间的协调关系。生态、环境、资源与经济的协调度,主要考察一地区经济发展的生态环境成本,比如能耗、水耗和污染物排放以及经济发展对生态环境的反哺状况,比如投入多大成本来治理生态环境。因此,选择单位GDP能耗、单位GDP水耗、单位GDP二氧化硫排放量,以及环境污染治理投资占GDP比重四个指标,大体上可以体现经济与生态、环境、资源之间的协调关系。

在强调环境建设和社会发展的基础上,重视较大尺度的生态系统和自然环境,强调生态好转与环境改善、资源利用之间的协调发展和良性互动,强调经济发展与生态、环境、资源之间的协调可持续,设立指标对协调发展进行量化评价,是ECCI体系框架的最大特色,符合生态文明建设的要求,也弥补了以往类似评价指标体系的不足。

我们浏览了大量国际协议、国际组织的规程以及国内的有关政策和法规,从中归纳总结出体现生态文明建设内涵的指标,按照统计学原理并依据实际情况和专家意见,最终选取设立了22项指标,并赋予了相应的权重。其中17个为正指标,即数据值越大,得分越高。其余5个为逆指标,分别是化肥施用强度、农药施用强度、单位GDP能耗,单位GDP水耗以及单位GDP二氧化硫排放量,即它们的原始数值越大,得分越低。

受权威数据缺失或不足的限制,一些重要的指标暂时未能纳入ECCI体系。在生态活力评价方面,生物多样性指标和海洋过度捕捞程度,因没有权威数据支撑,只好放弃。在环境质量评价方面,无论是土地质量、水体质量,还是空气质量,迄今都没有全面而详实的数据,只好或者以点代面,或者采用间接衡量的方法进行评价。在社会进步评价方面,基尼系数是表示社会公平程度的重要指标,但没有国家权威部门认可的数据来源。在协调程度评价方面,单位GDP二氧化碳排放量指标显然比单位GDP二氧化硫排放量指标更具代表性,二氧化碳排放也是国际国内更关心的问题,可惜目前还没有各省的全面数据,也只好暂时放弃。

综上所述,我们所设计的评价指标体系如表1所示。

与以往的可持续发展评价体系和地方性生态文明评价指标不同,本指标体系的突出特点在于:一是强调对权威性的客观指标进行定量测评,在此基础上对各省进行排名并做深度分析;二是对生态和环境进行了区分,突出生态系统活力在生态文明建设中的基础性地位;三是把协调程度作为评价指标的一个重要方面,包括生态环境与废弃物之间的协调以及生态、资源、环境与经济之间的协调。

|

延伸阅读

|