钟情再生资源的学者

学过8年医学,当了8年传染病科大夫,又抱着做“上医”的志向,弃医转学环境,研究起了影响人类社会生存和发展的世界性难题——垃圾。

王维平,理学硕士,中国环境科学学会常务理事,北京市市政管理委员会高级工程师,国内为数不多的垃圾对策专家。

立志做上医

治未病之病

在与共和国同龄的王维平看来,当医生和研究垃圾的初衷是一致的,大夫是治病救人,搞垃圾研究也是为了人类健康。37岁时,他放弃了不知令多少人羡慕的医生职业,开始研究垃圾。这一人生的重要转变,两本书起了决定性作用。一本是美国托夫勒的《第三次浪潮》,书中预言:“继农业革命、工业革命、计算机革命之后,影响人类生存发展的又一个浪潮将是世纪之交时要出现的垃圾革命。”托氏认为,人类最终毁灭于资源短缺和环境污染,如果不考虑垃圾对策,毁灭仅是时间问题。第二本是张仲景的《伤寒杂病论》,这位医圣说:“上医治未病之病,中医治将病之病,下医治已病之病。”王维平由此产生的想法是:垃圾产生的病菌会使我一辈子做下医。他立志要做上医,给环境治病,因为环境问题关系到人类的生存和发展。

1986年,在事业的黄金年龄,王维平义无返顾地离开了医院,毛遂自荐来到北京市环卫局环境卫生研究所。在这里,他发现在众多环境问题中,垃圾对环境影响面最大,与人的关系最密切、最普遍,可又最不受重视,解决起来最难:“当时我非常奇怪,垃圾与人们生活密切相关,世界上没有不排垃圾的人,可我国庞大的科研队伍中,却找不到专门研究垃圾问题的专家。有人一辈子没坐过飞机,没看过电视,却不能不产垃圾。这么重要的领域为何没人研究,让它变废为宝呢?”

42岁那年,王维平漂洋过海,到日本早稻田大学学习固废处理和污水处理。1995年底,王维平学成归国。

成田机场,定居日本的年迈的父亲一直拉着他的手:“想好了,一定要走吗?”看着父亲满头的白发,王维平心里也有万般的不忍:“请您原谅。我是研究环境的,现在中国面临日益严峻的环境问题,需要我这样的人。人活着总得做点什么。”

王维平对人生的思考实实在在:“人活着就是一个过程,我们要享受生活的美好,另一方面还对社会的发展负有不可推卸的责任。”

研究对策从住垃圾场开始

别人眼里臭烘烘的垃圾,在王维平眼中是宝贵的资源,关键在于创造。如何使资源再利用?王维平想到拾荒族。跟拾荒族在垃圾场里滚打摸爬做学问,王维平说这是他唯一的选择。“搞垃圾对策的在实验室里折腾,瞎掰。”王维平很直率:“坐在象牙塔里做学问,没有社会实践,这样一代代下去,那是罐里养王八。如果我们连实践的勇气都没有,怎么能发现别人发现不了的问题并加以解决。”

为了解中国垃圾处理现状,1998年,王维平开始了“关于中国城市生活垃圾的对策研究”和“关于城市生活垃圾资源回收利用及其产业问题的调研”。他辗转在京城郊区的垃圾场,住简陋的帐篷,与拾荒族共处9个月。回忆起那段经历,王维平的感受是:复杂、危险,又脏又臭,但收获颇丰。

“一到双休日,我穿上丐帮的衣服,去和他们捡垃圾、收废品,到那些趴满苍蝇、寸长的蟑螂来回爬的垃圾填埋场去调查。晚上就住在他们的帐篷里,常常是一觉醒来,发现脑袋边有一只比猫还大的老鼠。”

在宣武红莲小区,王维平挨个儿掀开垃圾桶,结果,垃圾分类合格率不足10%,但王维平看到希望:“没分类前,垃圾车跑6趟,分类后跑两趟,这就是效益。”

王维平深入拾荒族,掌握了大量的第一手资料,不但搞清楚了北京垃圾回收的全部过程和内幕,还和以捡垃圾为生的人交上了朋友,丐帮对王维平的称呼是大哥,对此,他很欣慰:“为什么叫大哥?他打心眼里尊敬你。”

与拾荒者的零距离接触,使王维平对我国目前的垃圾中可再生资源回收体系有了最感性的认识:北京6个大型垃圾交易市场,每天有1万多名河北人进行交易,北京的垃圾主要销到了河北,玻璃卖到了邯郸,金属卖到了霸县,塑料卖到了文安,废纸卖到了保定,鞋底胶皮卖到了定州。在那里,垃圾成为新的资源。

调查发现,北京市有10万拾荒大军。“那里是一个利弊共存的无序蔓延。他们对社会的利在于,第一,解决了几百万人的生存、就业甚至脱贫问题;第二减少了垃圾处理费用,有益于环境;第三是垃圾中寻宝为社会节省了大量的自然资源;第四是回收垃圾的过程中产生了很大的经济效益。可是,他们的存在也给社会带来弊端:社会治安隐患、传染病蔓延、极易形成二次污染和计划生育难以控制。”

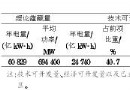

王维平结合国际上先进的垃圾处理及环保理论,形成了一套系统的垃圾对策:“控制垃圾的恶性膨胀要形成一个闭合的回路,从初端垃圾到末端垃圾给予同样的重视。要将垃圾的过度产生扼制在萌芽阶段。一要严格限制商品的过分包装。过分包装是对资源的浪费。国际通行的标准是商品的包装价值不能大于商品自身价值,包装物的体积不能大于被包装物体积的1/10。你看我们每年的月饼,包装再好看,最后都成为垃圾。而且包装的成本都要由消费者承担,那是强加给消费者的负担。二要推广净菜进城。据统计,每运进城里300吨毛菜,就有60吨废料,然后再花费大量人力物力财力运到垃圾场,这是多大的浪费。过去的菜农摘完菜,先是剥掉一层就地还田,回到家再剥一层喂猪,然后才去卖,这叫资源的梯级开发。不但减少了废物,还极大地提高了资源的利用率。”

王维平的垃圾对策是:产生垃圾环节的减量化,利用垃圾环节的资源化,处理垃圾环节的无害化。

“在我之前,没有人对这样一个庞大的群体进行过调研,也没人对这个群体的严密产业体系作过公正的评价。”王维平的报告,引起了国内外媒体的广泛关注,政府也开始行动起来。王维平成为国内对垃圾回收及相关产业进行调研的第一人。

王维平的调研为我国垃圾对策的变革产生了深远影响,垃圾的减量化和资源化被吸收进修改后的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。

作为中国人民大学的兼职教授,王维平每年要带博士生。他对博士的要求有点特殊:要住垃圾场。“我这样做,意在教育学生要有深入社会实践的勇气。如果连这样的勇气都没有,要这样的博士有什么用?”王维平这样解释。

“如果你是研究遗传的,我不会让你住垃圾场,可你是研究环境经济的。不接触社会实践,没有对黎民苍生的体恤情怀,怎么能作出真正益于人类发展的学术成果?所以我要让他们受苦,让他们在垃圾场上体会最恶劣的生存条件。他们就会知道在巨大的生存压力面前,博士与捡垃圾的没有高低贵贱之分,有时被我们忽视的捡垃圾的人要比博士聪明得多。面对肮脏,学生们最初会抱怨,但最后他们都感谢有这样的机会。”

王维平举了个看似简单的例子:在他搞垃圾调研的时候发现,拾荒族对垃圾分类的熟悉程度简直惊人。“用手一摸,这个是聚丙的,再一摸,这个是聚酯的,那个是聚氯的。他能用手分出一百多种塑料,十几种纸,你能吗?”

|

延伸阅读

|