城市森林应“师法自然”

作者:之俊 文章来源:《中国环境报》2004-11-25 点击数: 更新时间:2004-11-25

日前在贵阳市举行的首届中国森林城市论坛上,专家普遍认为,现代城市给人类带来了文明的进步和经济的繁荣,同时也导致环境破坏,人与自然的隔离,解决这种矛盾的出路之一就是建设生态和谐、重归自然的森林城市。

华东师范大学环境科学系宋永昌教授认为,城市是在破坏自然生态系统的基础上建设起来的,是一个由人工控制和调节的系统。而现代化的森林城市,应该是一个结构合理、功能高效和关系协调的城市生态系统。

彭镇华说,目前,世界上有40%以上的人口集中到城市。但是城市的高度聚居,也产生一系列的负面效应,如人口拥挤、环境污染、远离自然和生理紧张等一系列“城市病”。这使得人们开始反思,到底要建设什么样的城市人居环境?使之既能保持高水平的城市生产和高度文明的居民生活,又能克服上述弊端。“城市森林”的理念,其实正反映了人们远离自然、又渴望回归自然的强烈意愿。

中国林科院林业研究所城市林业研究室负责人王成说,近年来,我国在城市森林建设过程中,多采取结构单层化、形状几何化、植物配备纯种化的传统西方园林模式,强调平面和立体的视觉效果。“景观很美,却忽略了生态效益的建设。”

王成说,城市绿化的主要目的是给人们提供一个相对宁静、富有生命的自然或近自然的环境,在城市森林设计中,环境效益应摆在第一位。森林之所以具有其他生态系统所无法比拟的生态功能,一个重要原因就是因为森林具有复杂结构和很高的生物多样性,是一种相互依赖、相互促进的整体效应,城市森林“师法自然”,也就意味着城市森林的主体应以近自然的地带性乡土植被为主,只有这样,才能达到低成本、高效益的目的。

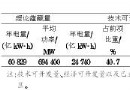

同时,专家们提出,建立一个科学衡量城市森林建设水平的评价体系,在当前已显得极为迫切。由于城市森林涉及林业、园林、城建、水利、农业等多个部门,我国在评价城市森林建设水平的指标体系方面还没有形成统一标准。目前,我国的城市绿化指标都没有反映城市森林的整体生态环境,已不能适应城市发展的需要。城市森林评价体系应由9类指标构成,包括城市森林斑块类型指标、城市森林廊道类型指标、城市森林分布均匀性指标、城市森林网络连通度指标、城市林木指标、城市绿地指标、城市空间绿化指标、城市森林健康指标、城市森林维护成本指标。

文章录入:ahaoxie 责任编辑:ahaoxie

|

延伸阅读

|

精彩图片

文章评论

数据载入中,请稍后……