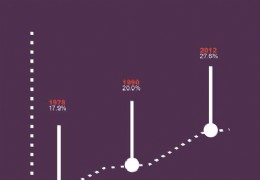

大流动的中国城镇化进程

当清华大学城镇化调查询问流动打工农民工“是否有在城镇定居的意愿”时,有30.5%的人表示“没有想好”,而在城镇有定居想法的人和无此想法的人所占比例相当,均为34.7%。

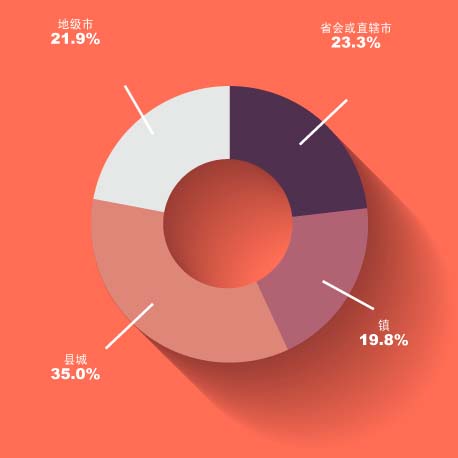

就定居地点而言,逾80%的农民工选择在县城及以上层级的城镇定居;新生代农民工倾向于选择层级相对较高的城市定居。

两成农村户籍拥有城镇住房

在农业户口的流动人口中,21.6%的家庭在城镇拥有住房;在非农户口的流动人口中,79.8%的家庭在城镇拥有住房。无论农业户口或是非农户口,流动人口最近5年内有购房(或建房)打算的比例均高于本地居民。农业户籍人口的流动人口家庭打算在地级市、省会城市和直辖市购房的比例均高于本地居民。

“大家都想去生活水平好一点的城市,谁也不愿意到各种公共服务水平比较低的地方,未来农民工真的想去小城镇的人是比较少的,这也是影响政策取向的。”李强教授说。

以教育带动城镇化是人间正道

针对大城市流动人口密集的情况,李强表示,如果在城市的资源配置上更合理公正,人就不至于这么大量地集中在大城市。关于大城市里农民工的孩子异地高考的问题,他说,最迫切地想在城市里参加高考的,大多是那些从城市流动到城市的人。

城镇化后如何保住农业劳动力?李强的回答是,全世界的城镇化最后都走向了比较高的比例,不仅是欧美国家,像日本、韩国直接从事农业生产的人比例也相当低。“所以我们需要思考,未来中国人中要有多少人从事农业生产?如果我们将来能够实现城乡一体化,那我们既能保住农业,也能保证多数人进入城市的文明体系中来。”

至于教育在城镇化过程中的角色,李强强调,教育与城镇化直接相关。“城镇化的核心是什么呢?是人的城镇化,过去更多理解为物的城镇化、土地的城镇化,其实,更多的是人的教育、人的素质提高,如果我们国家通过推动教育来带动城镇化,那是人间正道。”

据李强介绍,每年从农村入学的大学生,约有350万到400万人,受过大学教育后,他们将来的城镇化潜力很大。但是这部分人不多,10年下来不过就4000万,在中国人口中比例不大。

而现在的打工族,许多初中毕业就去打工,没有受过专业职业训练,他们的作业水平远远没有达到国际竞争水准,为了使农村的劳动力进入到国际竞争的平台上来,必须得有职业培训,所以建议取消整个中等职业教育的收费,鼓励更多初中毕业生直接进入中等职业学校,经过培训以后,拿到更多工资,成为技术工人;同样,如果从事农业,也需要掌握新技术的农民。“这是城镇化的巨大潜力。城镇化意味着人的素质极大提高。这部分人如果受到职业培训而进入到就业大军中来,就是教育的作用。”

李强还建议,应该想办法为农民工这个群体,做好就业续接、工龄续接、保障续接、养老续接等,这才能更大地发挥出农民工的工作潜力。

农民工最想定居在各级城镇的比例

将开发城镇化与环境承载力指标

有记者问,一个农民的能耗和一个城里人的能耗是不一样的,中国又是人均资源不足的大国,清华大学的城镇化调查,是否涉及了城镇化的环境生态承载力问题呢?李教授表示,此次调查记录了各个调查点的水等资源以及人口情况,来体现城市环境的承载力。而城镇化与环境生态关系的数据,有待进一步开发。要把当地的资源指标、承载力的指标和人们的主观态度指标、环境行为指标联系起来看,这样就可能发现很多新现象。

李强院长最后还提到,本次发布的几点重要发现,只是整个城镇化调查数据中的很小一部分,关于流动和城镇化对个体社会经济影响、流动人口的社会融合状况、对儿童认知能力和儿童发展的影响(留守儿童和流动儿童问题)等相关的评价性研究结果,将适时向社会公布。

|

延伸阅读

|