大流动的中国城镇化进程

分析城镇化对个体的影响

清华大学副校长谢维和在发布会上指出:党的十八大报告提出“走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路”,其中,新型城镇化又是极为关键的环节。作为未来20年中国经济转型升级、扩展内需的增长点,目前的中国城镇化已进入到关键性的历史阶段。

清华大学社会科学学院院长李强教授担任数据发布的主讲人。他强调说,此次调查的主要目的,在于分析中国城镇化的具体过程,包括农村的土地情况、留守人口的状况、在地农民的进城意愿、流动人口的留城形势以及流动人口在城镇社区中的社会融合状况。

此次调查还关注了城镇化和人口流动对个体社会生活的影响,包括对人们社会经济地位、身体和心理健康等方面的影响;对儿童认知能力与个体成长和发展的影响,并比较不同群体、不同历史时期的迁移和流动模式的差异等。

我国户籍城镇化率不到三成

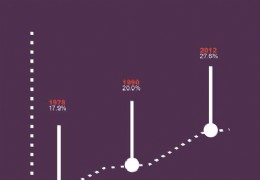

非农户籍比例(人口普查)

相比于媒体上流传的中国近52%的城镇化率,此次调查数据显示,中国户籍城镇化率其实非常低,非农户籍人口占全国总人口的比例仅为27.6%;这一数据不仅与第六次人口普查数据(27.7%)吻合,而且显示了历次人口普查数据较为连续和稳定的变动趋势。

调查表明,户籍制度一直以来都是束缚农民流动、阻碍人们城镇落户的制度性壁垒,而各地政府在考虑城镇化水平、制定城镇化的推进政策的时候,这一因素往往很少被纳入议事日程。

1990年我国非农户籍比例是20%,到2010年的比例是27.7%,20年内农转非比例仅仅增长了7.7个百分点。“一边是轰轰烈烈的城镇化发展,征地、拆迁、城区范围的扩大,大规模投资吸纳外来务工、经商人口,而另一边则是近乎停滞的户籍转变。”

李强教授分析说,过低的户籍城镇化率,表明大量农民工在未取得非农户籍的情况下,已涌向城镇工作、生活,“说明我国目前的户籍制度已经出现实际上的数据失实,这必然导致相关的政策与现实脱节”,不仅仅是城镇化速度落后于工业化速度,进城农民的市民化速度,也大大地落后于城镇化速度。针对现场记者有关户籍制度改革的问题,李强强调,在改革户籍制度时,应坚持分层次、分阶段、分步骤的解决思路。

城市间人口流动率更大

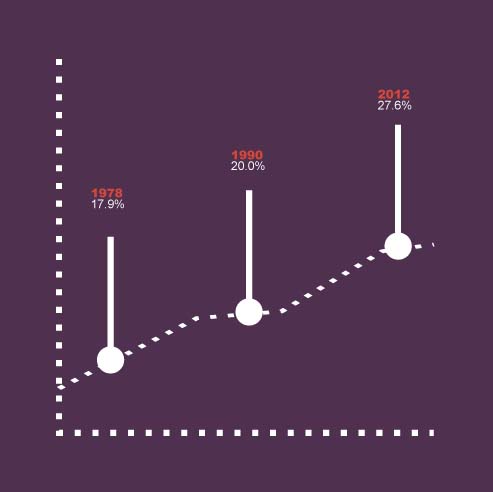

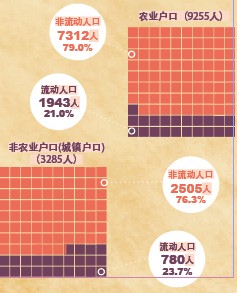

农业与非农业户籍人口的流动率

清华大学的城镇化调查发现,中国社会当前的这种强流动特征,不仅表现为农民工的流动,城镇社会内部的流动率同样是很高的。调查数据显示,农业户籍人口的流动率为21%,非农户籍人口的流动率达到23.7%。当前中国社会人口流动问题,并非仅仅是农民工的流动。在城镇社会内部,那些来自小城镇、中小城市,拥有非农户籍的人口,为了寻找更好的生活和发展机会,也在大规模地从一个城市流动到另一个城市,他们人数众多,几乎占了全部流动人口的1/3。

“这就提醒我们,市民化政策、流动人口社会融入政策,必须分类型对待当前的城市流动人口。比如我们看到的那些积分入户、积分入学等政策等,有许多是只适应那些原本就是城镇居民的那部分流动人口的,对农民工往往只是一个幻影。”李强院长如是说。政策制定如果不了解这种情况,就可能使本该由来自农村流动人口所分享的利益,落入更具优势的城镇流动人口手上。

征地、拆迁波及16%家庭

调查还发现,征地、拆迁波及16%的家庭,而征地拆迁后提供就业机会和城镇社会保障的比例较低。那么,承包地、宅基地被征,房屋被拆迁后,人们得到的补偿情况又如何呢?清华城镇化调查专门就征地、拆迁后的补偿款、就业安置、城镇社会保障(包括医疗保险、养老保险、失业保险)等三个方面,作了进一步的询问。总的来讲,房屋拆迁和承包地拆迁获得补偿的比例是较高的,特别是房屋拆迁,只有极少数样本回答说没有获得过补偿款。

逾七成农民工不打算回乡就业

就农村土地处置情况而言,调查发现仅半数农民工还打算耕种自己的承包地。农村本地居民打算以后还自己耕种承包地的比例也下降为79.1%;流动人口中打算以后还由自己耕种承包地的比例仅为47.7%,流动人口的土地代耕比例高于非流动人口。

就农民工就业和留城意愿来看,新生代农民工已经成为城市流动打工主体,80后新生代农民工占到总数的49.1%。打算再回农村的农民工所占比例比较低,特别是新生代农民工,只有极少数选择回农村就业,逾70%的农民工不打算回乡就业。

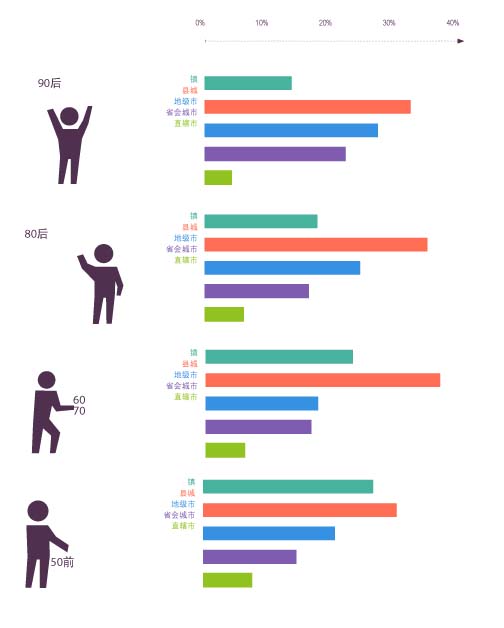

八成农民工想在县以上城镇定居

各出生组农民工定居城镇意向选择

|

延伸阅读

|