德国弃核之路能走多远

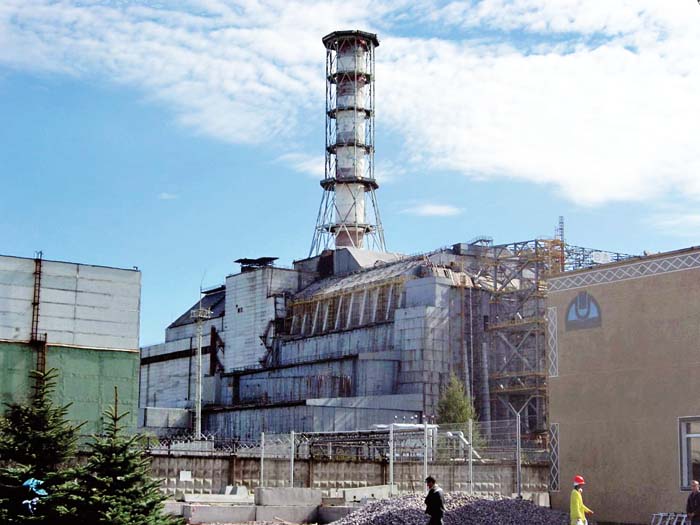

切尔诺贝利核事故给德国民众留下了挥之不去的阴影。图为爆炸后的4号反应堆残骸。

挥之不去的切尔诺贝利阴影

1986年4月26日,前苏联的切尔诺贝利4号核反应堆爆炸,当时,方圆4万平方公里土地遭到核辐射;在风力作用下,整个欧洲不同程度地被污染。

德国南部的多瑙河以南受污染较重,当年测量露天堆放的稻草,放射性剂量明显增高。据当时目击者回忆:天空晦暗,昏沉的云呈黄绿色,好似大雨即将来临。当时人们并不知道发生了核泄漏,不久听到收音机电视报道后,顿时陷入一片恐慌。大人们关紧门窗,严禁孩子们在户外玩耍;田里的蔬菜一夜之间无论成熟与否一律销毁;甚至部分公路为防止运有污染蔬菜的可疑车辆通过也被封闭。此时,笔者恰在南德地区的大学读书,亲历了这段提心吊胆的日子。记得当时出门,即使烈日当空,也要把自己捂得严严实实;回到家即使放开水龙头不停地洗涤,依旧心怀巨大的担心。

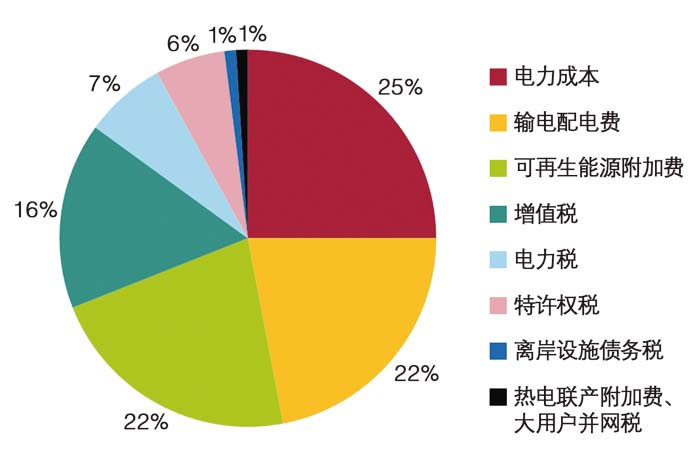

2014年德国电价结构示意图 来源:德国消费者门户网站“Verivox”

大家最关心的是辐射对健康的间接影响,蔬菜瓜果都不敢买。由于南德的巴伐利亚与巴登-符腾堡是德国最接近东面的两州,专家检测后,发现不仅田地里的生菜、树林里的野蘑菇被污染,连野猪肉的幅射量也都大大增高。

当年的核泄漏危害到底有多大?至今专家们莫衷一是。例如,慕尼黑环保局的Alfred Koerblein先生2006年公布一组数据,表明发现当地1987年新生儿的死亡率比往年高出5%,按妊娠时间推算,新生儿死亡率增高与切尔诺贝利的核泄漏有直接的关系。反驳一方则称,在德国重污染区域统计了5000名在核泄漏前后受孕的孕产妇,其新生儿的死亡率和畸形率,与历史数据相比并无大差异。为安慰德国民众,还有专家报出几十年的土壤检测数据指出,当年放射性物质不算很高,构不成威胁,当年的恐慌是多余的等等。但在民众眼里,不论谁是谁非,整个事件给人造成的心理阴影挥之不去。

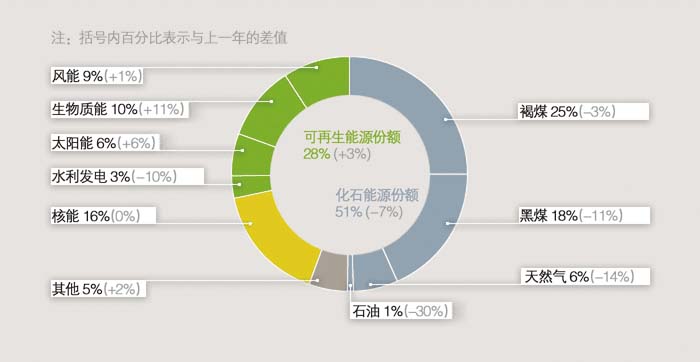

2014年德国能源结构示意图 来源:德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会

核物理专业在德每况愈下

当年高考时,笔者填报国内某著名高校的物理专业(对外称“物理二系”),结果名落孙山。后来从一位知情人那得知,该专业涉“核”,除了学习成绩,严格政审是必走程序之一。在那种神秘氛围下,学核物理俨然是种极富使命感的殊荣。

上世纪80年代初来到德国后,笔者的“亲核”情结受到冲击。除了在电视上常看到各地发生的五花八门的抗议示威,最直接的是有一天听到一位留学生的描述,才知道这儿对核有另一面的认知。

当时进入德国高校的中国学生以公费生为主,无论拿的是哪家机构的奖学金,受资助者都必须在有限时间内获得攻博资格,才能继续学位学习。因中德两国大学当年学位设置不同,即使国内的硕士生到了德国高校也得再磨练一年,才能拿到攻读学位的“路条”。当不少同学抱怨自己的德国教授如何苛刻时,一位来自国内的本科生新人首次与教授面谈,不仅被许诺可以拿到攻博资格,甚至还承诺为他这个自费生设法争取奖学金!

后来与这位同学私下细聊才大悟,原来他学的是核物理专业!因该专业在德国从上世纪80年代至今每况愈下,当年所在大学只招收到6名德国学生,再发展下去恐怕老师自己也得另寻出路了。

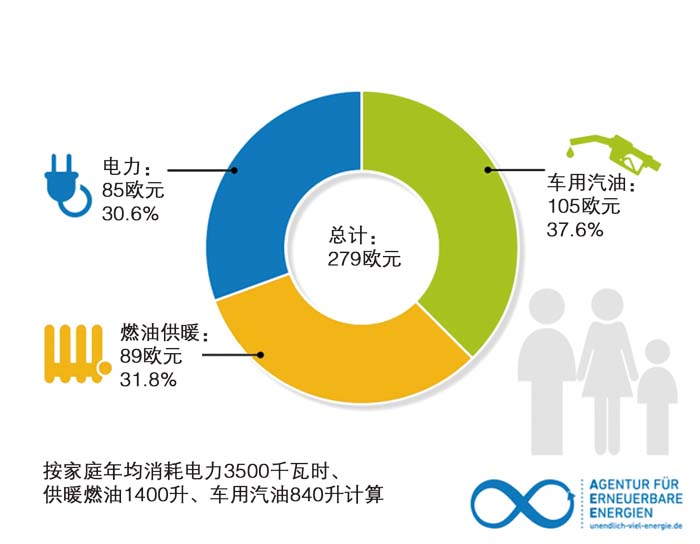

德国三口之家的月均能源支出 来源:德国联邦经济能源部

担忧核废料污染

德国人对核电的恐惧还来自核废料。笔者听女儿的大学同学讲述过她弟弟因反核如何被警察局关押,通知她前去交罚款领人的故事:为阻挡运载核废料火车通过,小伙子居然让人把他铐在铁轨上。哪知与警察发生冲突后,反核人士纷纷跑掉,唯独他成了警察的“战利品”。小伙子进了局子又害怕父母知道,只得报出姐姐来领人。

除了对灾难性后果的担忧之外,德国的核电立场还与核电站高昂的维护和善后成本有密切关系。为了确保核电站安全运转,德国每年需要投入5000万欧元的维护费用。另外,只要核反应堆一开转,就形成骑虎难下的局面——停产、封堆、冷却等等,都需要花费极高的代价。假如世界上有一种只能开工运行却无法关闭停产的工厂的话,恐怕非核电站莫属。

1988年,位于德国哈瑙的核电站历时5年建设完工后,还没来得及生产一根燃料棒就被废弃。尽管当时的安全设计都满足了抗震、防恐、抵挡飞行器冲撞的苛刻技术条件,但由于绿党和民众的强烈反对,经营者抗争多年也没能改变被迫放弃的命运。

当年德国哈瑙核工厂被废弃后,有的国家打算购买该厂的核设施,却被德国人拒绝。原来德国人觉得,大家同在穹顶之下,既然核材料是危险物品,放到哪儿都不妥当,更何况是到安全防护技术和资金力量远不如自己的国家。转让核设施无疑是害人害己。

责任编辑:ahaoxie

网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |

您的评论

内容搜索

推荐文章

绿色生活