国家信息中心:推进资源性产品价格形成机制改革

“当前我国经济正处于周期性调整阶段,经济增速已经连续三个季度出现回落,宏观调控政策也出现了结构性松动的迹象。与此同时,资源价格改革的步伐却呈现加速推进的趋势,继成品油价格、电价、煤价做出调整之后,水价、热价调整的呼声也越来越高。

在这种背景下,能源经济必将在整个国民经济运行中扮演更为重要的角色,能源与经济相结合也已经成为正确分析当前经济发展态势一个必不可少的视角。为此,应加快制定节能型财税政策,继续推进资源性产品价格形成机制改革,尽快提高重要资源型产品资源税税率和矿产资源补偿费标准,促进资源合理利用;针对不同种类能源矿产资源,抓紧研究计税方法改革方案,尽早实施能源税。”

能源生产与消费增速由升转降

以2005年为界,我国能源生产与消费增长速度由升转降。自2000年以来,我国能源供给能力明显增强,中国已经成为全球第二大能源生产国。统计数字显示,2007年中国能源生产量为23.7亿吨标准煤,是2000年的1.8倍,7年年均增长7.1%。2007年中国化石能源生产总量占全球的15.87%,比2000年提高了5.39个百分点。

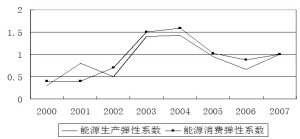

进入2000年后,能源消费速度开始加快,并且逐步超过同期国内生产总值的增长速度。2007年中国能源消费量总量达26.5亿吨标准煤,中国占据了全球能源消费增长的一半,成为世界上第二大能源消费国。“十五”时期能源消费年均增长率为11.3%,这是改革开放后能源消费年均增长率最高的时期,特别是2003年和2004年,能源消费年增长率分别达到15.3%和16.1%,能源消费弹性系数高达1.5和1.59,是改革开放以来增长率最高的两个年份。

如此之高的能源消费,造成了能源生产和运输供应异常紧张,石油能源进口大量增加,石油安全甚至整个能源安全受到严重威胁,环境保护受到严重挑战。2005年以来,能源生产和消费增幅均有较大幅度下降。其中能源消费年增长率在2004至2007年分别为16.1%、10.6%、9.6%和8%,下降趋势明显。

能源固定资产投资增速有所减缓。受需求与价格因素的影响,“十五”期间我国城镇能源固定资产投资增长速度加快,2000至2005年投资规模增长了1.68倍,在全国城镇固定资产投资的比重达到14.3%,比2000年提高2.1个百分点。在能源工业固定资产投资中,煤炭和石油加工两个行业固定资产投资的增长幅度最大,分别增长了4.5倍和3.6倍。投资增长幅度最小的是石油天然气开采业,只有0.85倍。电力行业投资增长1.59倍,低于煤炭开采业与石油加工业,但是其基数大,在能源工业中仍保持最高的比重。

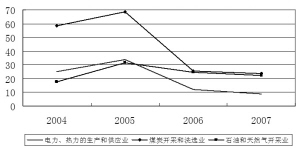

进入十一五以来,在国家节能减排方针下,高耗能、高污染行业的投资受到调控压力不断增大,受其影响,能源工业固定资产投资的增速在2006年高位回落,2007年仍保持下降趋势。其中,煤炭开采和洗选业固定资产投资的增速下降速度最快,由2005年的68.5%下降到2007年的23.7%;石油和天然气开采业固定资产投资的增速由2005年的31.6%下降到22.4%;电力、热力的生产和供应业由2005年的34%下降到8.7%。2008年1-8月煤炭开采及洗选业同比增长39.2%;石油和天然气开采业投资1442亿元,增长33.4%;电力、热力的生产与供应业增长10.2%,原材料、能源价格的大幅上涨是高耗能行业固定资产投资增速较快的主要原因,扣除价格因素后,其实际投资增速下滑趋势已较为明显。

石油资源不足的矛盾突出,严重依赖进口。随着经济发展和产业结构的转变,我国对石油的需求不断增长,能源需求结构逐步发生变化。进入“九五”和“十五”以来,虽然我国的能源生产和建设能力大大提高,但是我国的石油资源有限,尤其是主力油田的开采已进入中后期,石油资源不足以支持高速增长的石油需求。受资源限制,我国原油产量一直增幅不大,已连续十五年低于消费需求的增长幅度。能源生产结构难以随着需求结构的转变而转变,由此导致的能源供需结构性矛盾,不得不依靠石油进口加以解决,并且进口的数量随着经济发展越来越大。

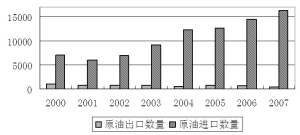

经济蓬勃发展对燃料的旺盛需求和国内供应增长滞后,使中国石油净进口量持续上升。包括原油、成品油、液化气和其它油品在内的石油净进口量在2006年跃增18%后,2007年全年,中国原油进口量达1.63亿吨,同比增长12.3%,比2000年增长了1.32倍;全年原油出口389万吨,同比大幅度下降38.6%,比2000年降低了62.3%,一增一降间凸现我国石油严重依赖进口的窘境。此外,包括原油、成品油、液化气和其它油品在内的石油净进口量在2006年跃增18%后,2007年又增长8.4%。2007年,中国石油净进口量创纪录地达到1.8348亿吨。

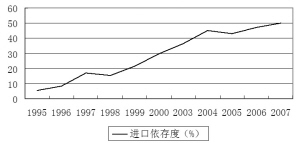

近年来我国石油进口依存度急速增长,由2000年的30%提高到2007年的50%。重工业发展和城市化进程加快将促使中国石油需求继续保持旺盛增长,但国内原油产量增幅仍将缓慢。预计国内石油消费量到2010年和2020年将分别增加到4.25亿吨和5.72亿吨,对进口石油的依存度将达到55%和66%。

节能减排取得明显进展。2005年初,瑞士达沃斯世界经济论坛公布的“环境可持续指数”评价,在全球144个国家和地区排序中,我国位居133位。主要污染物排放量不断增加,导致生态和环境恶化。经济发展与环境制约的矛盾日趋尖锐。“十一五”规划实施以来,全国上下加强了节能减排工作,国家出台一系列政策,采取措施加强环境执法和制度建设,实行“区域限批”,遏止高耗能、高排放行业的过快增长。2007年,中央财政全年共安排235亿元用于支持节能减排,力度之大,前所未有。各地区也相继作出了工作部署,加强了重点行业、重点企业和重点工程的节能工作,积极推进循环经济试点,加大重点流域和区域水污染防治力度,节能减排工作取得了积极进展。

2007年全国单位GDP能耗下降了3.27%,节能8980万吨标准煤。全国有1.2亿千瓦燃煤脱硫机组建成投产,新增城市污水处理能力1300万吨/日,全国化学需氧量排放总量1381.8万吨,比2006年下降3.2%;二氧化硫排放总量2468.1万吨,比2006年下降4.7%。全国两项指标首次实现了双下降。在单位GDP能耗指标中,北京市同比下降6.04%,降幅最高;海南省同比下降0.8%,降幅最低。在单位工业增加值能耗指标中,北京市同比下降10.81%,降幅最高;海南省同比下降2.63%,降幅最低。在单位GDP电耗指标中,黑龙江省同比下降5.95%,降幅最高;内蒙古自治区同比上升10.13%,升幅最高。全国各省、自治区、直辖市污染物总量减排除新疆、西藏、青海和海南外均有不同程度的降幅。节能减排成为我国经济转型时期的一个重要标志。

通过能源净出口,我国已成为间接能源供应大国。中国一方面是能源资源需求大国,另一方面也间接充当了能源出口大国的角色。受国际分工、产业转移等影响,我国近年来高耗能、高污染、资源性产品得到了迅速发展,特别是高耗能产品的出口,更是趋于盲目发展。作为一个世界加工厂,中国40%的产品用于出口,而生产这些产品所消耗的能源却计算在中国的能源需求总量之内。相对于企业而言,出口过快是成绩,但是从我国能源工业总体看,我国出口的“两高一资”类产品与国际上其他国家价格相比则显低廉,出口“两高一资”产品,实际上是在变相出口能源资源。

我国历年贸易顺差商品的生产中所需要的能源,即间接能源出口量,1980年至2005年年均增长14.22%。扣除能源进口量,近几年我国能源净出口逐年递增,由1999年的0.77亿吨标油,增长到2005年的2.22亿吨标油。1980年至2005年间,我国出口商品的生产用能年均增长13.46%。海关公布的数字显示,2007年,中国对外贸易顺差额在2006年创历史最高记录的基础上,再次猛增近50%,达到2622亿美元。2008年外贸顺差继续创新高,8月份我国对外贸易当月顺差286.94亿美元,比7月份上升34.16亿美元。而在“两高一资”产品裹挟下的能源消耗和能源的变相出口也愈发严重。我国贸易顺差的扩大和高耗能产品的大量出口,使得我国已经成为了一个内涵能源净出口的大国。

图1 能源生产与消费弹性系数

图2 按建设性质分城镇固定资产投资额增长率

图3 原油进出口数量比较图 单位:万吨

图4 石油进口依存度变化趋势图

责任编辑:ahaoxie

网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |

您的评论

内容搜索

推荐文章

广告资讯

绿色生活