五指山发展生态农业:保生态环境促农民增收

五指山依靠现代科技发展生态农业,既保护了生态环境,又增加了农民收入

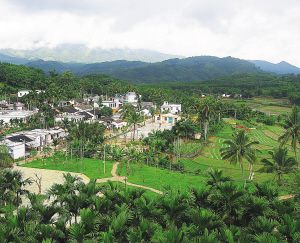

田园千般秀群峦别样青

五指山发展生态农业既保护了环境又增加了农民收入。图为绿色环抱的五指山冲山镇什保村。本报记者王凯摄

“你这果园是不是砍了天然林来种的?”12月6日下午,五指山毛阳镇牙力村王明胶的红心蜜柚园,看着正在开花的果园,记者问王明胶。

“不,我们现在不砍树了。蜜柚园原来种的是龙眼,我把龙眼淘汰换了新品种。”王明胶急着解释:以前,黎族农民因为生产水平低,对大山的原始依赖程度很高,缺钱了就砍树卖,或者砍树种经济作物。又因为不懂科学管理,作物产量低,只好靠广种薄收的办法增加了收入。

现在,依靠农业科技,发展绿色无公害果园,产量和品质都大大提高。农民的精力都放在发展生态农业上了,既保护了环境,又增加了收入。

记者近日在五指山市采访,看到大山深处悄然掀起农业科技热潮,正在迅速改变着黎族同胞的生活,人与自然和谐相处的美好画面处处可见。

科技提升传统农业

促农增收致富

12月6日上午11时许,到乡里卖完干胶,五指山市毛道乡毛卓村的朱照龙和朱任就相约着赶回家。

“下午村里有割胶培训班,我们要赶回去上课。”朱照龙告诉记者,三年前,村民们上午割完胶后,下午就没什么农活了。不是在家里打牌打麻将,就是相约到乡里茶馆喝茶闲聊。现在,大家不管农闲还是农忙,都很忙,要忙着学习农业科技。

因为家穷,朱任结婚很晚。2006年,朱任种的橡胶有部分开割了,手头总算有点钱,31岁的他才结婚。没有新房,婚后只能和父母兄弟挤住在一起。

“橡胶树种下去不施肥也不除草,有了白粉病也不懂治,基本上是人种天养;胶刀刀口磨成了蝴蝶刀,割胶一年损皮五六十厘米。”朱任说,这种状态持续了好多年。

2009年,五指山市加强培训黎族农民的割胶技术。“三天两刀”、“化学刺激”、“割胶深度”等割胶术语,朱任闻所未闻。夫妻俩抱着半信半疑的态度参加了几期割胶培训班。神奇的是,当他使用新割制、新磨的胶刀割胶后,胶水产量当天就提高了。

“至少增产80%以上。”朱任笑说,最重要的是不伤树皮了,现在割一年胶,仅耗皮约30厘米。单胶水增产这一项,每年就给朱任增收约5万元。去年,朱任全家搬进了新房。

朱照龙家有800株橡胶开割。“原来不会割胶时,割一株树,胶碗里胶水只有1/3,现在,胶碗装得满满的。”如今,朱照龙每天卖胶水就收入400多元,这个收入是3年前的3倍。

五指山市科技和工业信息化局局长黄石卿介绍,五指山的黎族农民现在摒弃了“刀耕火种”,在政府的组织和引导下,积极学习农业科技,努力向现代农业迈进。

据了解,近几年来,五指市利用农业新技术对传统产业升级,利用农业新品种进行产业结构调整,加快了农业新品种新技术新成果在五指山的转化与应用,农民增收成效看得见摸得着。以2011年为例,全市农林牧渔业及其服务业增加值近4亿元,同比增长7.2%,全市农民人均纯收入4780元,同比增长26.5%。

科技调整产业结构

助力绿色崛起

五指山是海南核心生态功能区,是海南之肺。五指山生态被破坏,直接影响着全省的空气和水源质量。

过去,人们总认为保护与发展是必然矛盾的。2005年,本报派出的记者组在五指山采访,随时都能看到毁林开垦的景象,裸露的黄土像给雨林剃了“癞痢头”。

现在走访五指山,“瘌痢山头”再也见不着了,处处青山,雨林茂密,农民增收,保护与发展开始走向和谐。

因为家庭贫困,毛阳镇牙力村民王明胶被迫去福建果园打了几年工。

“我打工的果园老板也是个农民,他种的红心蜜柚销量好,价格也好。一年收入几百万,请了很多工人。”在外长了见识又学了点技术的王明胶决定回乡发展。2009年,他种了8000多株蜜柚。

由于技术学不到位,蜜柚挂果后,产量并不高,果实又不均匀。2011年底,毛阳镇科技副镇长黄良羽,主动上门与王明胶一起探讨红心蜜柚管理的技术方案,利用太阳能喷灌、太阳能灭虫器、水肥一体化技术,帮助王明胶建设绿色无公害蜜柚园。今年就丰产,采收果实5万多斤。

“镇政府把红心蜜柚定为绿化宝岛的树种,要在全镇大力推广种植2万株,我正抓紧育苗。”王明胶说,蜜柚每斤四五元,农民只要在房前屋后、田间地头多种些,既绿化环境,又增加收入。

“过去常有毁林事件发生,保护森林的压力很大,现在轻松多了。”毛道乡乡长邢威深有体味地告诉记者。

“黄花梨、沉香、南药、花卉等经济价值高、生态功能强的作物,正在五指山迅速普及,生态农业已渐具规模。”黄石卿说,仅在去年,全市种植茶叶1960亩、花卉1680亩、珍贵乡土树种8000多亩、南药3万多亩。

五指山,走上了一条依靠科技实现农业绿色崛起的发展道路。

科技打造现代农业

黎家生活更美好

发展生态农业,依靠科技增收致富,也使五指山农民的生活方式、教育观念、思想理念等,发生着潜移默化的深刻变化。

“3年前每个工人月工资700元,当地农民求着要来公司打工;现在,每个工人月工资涨到1200元,公司还得求着当地农民来公司干活。”记者在五指山市南圣镇调查采访时,海南皓然生态农业有限公司总经理王丽娟向记者诉苦:当地农民劳动力难求。

原来,有很多农民因为掌握了农业科技,纷纷回到自家土地上去,创造更多效益。南圣镇什贺村的王秀兰曾在皓然公司的花卉生产基地打过工,去年春节过后,王秀兰再也没到皓然公司去上班了。因为她要回家种高山蔬菜。

“五指山比较偏,你不怕卖不出去吗?不怕跟不上市场,不了解价格吗?”记者问道。

王秀兰爽朗地笑了,“不怕,村里有电脑,我们可以上网查、上网卖。”

“互联网、信息化,这些像天方夜谭的现代技术,正在走进黎族农民的生活。”黄石卿说,五指山创建了很多生态农业科技示范基地,这些基地把现代农业科技、现代生活方式、现代通讯技术,一并带入了曾经封闭的黎族山区。

朱照龙说,他和几位村民计划今年夏季种植20亩高山蔬菜,到时上网卖农产品去。

农忙田地里,闲时课堂里;农业做生态,产品上网卖;生活更现代,孩子重教育……已成为五指山黎族农民新的生活方式。

责任编辑:ahaoxie

>> 相关资讯:西充水利开辟生态农业新天地 天津滨海生态农业科技园2013年春对外开放 江门立体式生态农业的“生意经” 贫困村引亿元建生态农业 创意有机田园 生态旅居小镇 江西省现代生态农业示范园打响休闲文化“金招牌” 生态农业 点绿成金 不断拉长生态农业产业链 专家;广西是中国绿色植保事业的先行者 中国·宿迁现代生态农业博览会召开 6处生态农业园区将在年内开放 全国博士后聚首东营探讨黄三角高效生态农业  |

网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |

您的评论

内容搜索

推荐文章

绿色生活