从“废弃地”到城市新型生态绿地

由上海市园林设计院有限公司(以下简称“园林设计院”)设计的新江湾城公共绿地(一期)在2010年度全国优秀工程勘察设计奖评奖活动中获得了专家评委的一致好评,一举夺得专业领域内二十年来的首个国家级金质奖(已公示)。日前,记者对本项目的规划设计进行了深度采访。园林设计院通过不断地探索与实践,成功打造了上海地区一块兼具生态和景观功能的生态住区,并在实践中总结经验,申报了三项使用新型专利技术;与专家们共同完成了《新江湾城生态保育与恢复技术研究》课题;开创了一条建设、养护成本低,生态环境好、景观自然的住区建设新思路,大大提升了江湾城在上海及周边地区的影响力,对其他新城区生态绿地的设计与建设起到了示范和引导的作用。

新江湾城公共绿地(一期)工程范围包括中央公园、生态走廊及其过渡段。总面积约为45公顷,其中水体面积10公顷,绿化面积25.3公顷。基地因长期弃置形成城区内独特的废弃地生态系统,出现了大面积的自然恢复型植被地貌。设计团队严格遵循“尊重自然、保护生态”、“追求人与自然和谐”的整体保护性开发的原则,把新江湾城规划建设成一个有高自然品味和生态文化属性的“21世纪示范居住区”,一个上海市区中“生态经济”的典范。在规划设计过程中,提出用“生态保护,生态恢复,生态重建”的设计理论作为整个城区景观设计的总体指导思想,实现了生态的成功保护、修复和重建。

据园林设计院院长朱祥明介绍,项目在设计的过程中,坚持景观生态的设计原则,一是充分“尊重自然,保护生态”,有效保护和统筹兼顾其所含的各类资源价值,通过对天然资源的保护、修复和展示,永葆江湾的自然生态环境;二是弘扬自然、再造自然,体现追求生态和谐理论,构建人与自然共生的宜居环境;三是运用生态保护和生态修复的措施,设立空间上连续的自然保护区,建设生态廊道,形成自然、完整的绿地系统;四是引入黄浦江水,形成自然网络状活水系统,通过河道两侧的湿生、水生植物的栽植,使绿化体系与生态水系紧密结合,融为一体;五是与周边公共设施合理衔接,如考虑防灾减灾功能的广场设计等。

据介绍,在项目规划设计过程中,全面运用了生态设计的手段,采取了一系列技术性措施,使生态的保护、恢复和重建从工程图纸真正落地。

——粗放、野趣、生态群落化的绿化种植,力求反映生物的多样性。以乡土树种为主要树种,用模拟自然、力求生态群落化、富有野趣的设计手法,形成有地域代表性的、稳定的各种植物群落。以不同规格、树龄的阔叶混交林和针叶纯林为群落的乔木主体使新建的人工群落结构合理、稳定、少病虫害,在向自然演替的过渡中得以良性循环。栽植多种鸟嗜、蜜源植物,以招蜂引鸟,并留出动物迁移的通道,为动物生存创造条件,有效地完善了生物链。

——新优植物营造丰富的层次感。大量使用近年在沪上引种驯化后生长较好的新优树种、地被以及可自播繁衍的宿根花卉,与上层植物结合,拓展出新的群落组合,形成源于自然而高于自然的自然缀花草地,做到既野趣天然又不感杂乱和荒芜,在野趣中现出雅致气息。

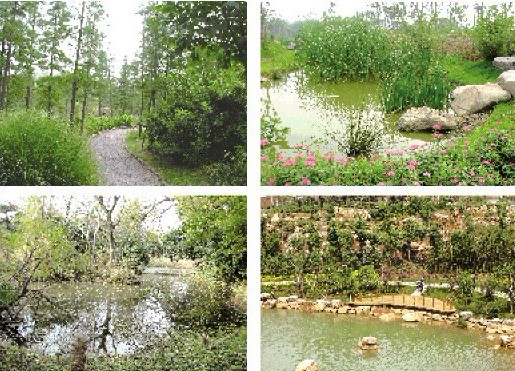

——生态化和自然化的河岸处理和生态护坡。河道护岸采用自然缓坡式的柔性护岸,或湿地、或滩涂、植被护坡,使多样化的人工景观形态与自然形态相结合,创造独特的、充满趣味的水系风景。在公园和人群聚集处采用直立式驳岸,局部采用人工斜坡式草坪,延伸到水中,营造具有高度亲和力的公共活动空间,突出娱乐休闲的特点;两者间过渡段的护岸形态多样,或木桩,或砾石,与周边环境相协调。

——风格简洁、朴实无华的小品设计。园路多采用透气、渗水的石屑路、嵌草石板路等生态、自然的形式。建筑小品风格接近自然式、现代式。多选用木、石、竹、茅草、铁等自然、环保材料,造型美观,使用方便,与周围环境融为一体,体现保护自然,促进维持生态平衡的理念和自然融入城市开始的目标。

——综合性公园设计体现原生态。新江湾城公园城区中心的综合性公园集休闲、文体等综合功能为一体。各区按其不同的景观功能、活动内容,采用不同的设计手法。如公园的广场区,圆弧型的河岸亲水平台与规则式的树阵、草坪以及铺地的线条融合,构成优美的整体;湖水中的人工岛屿,种植各类鸟嗜植物,水边布置各类水生、湿生植物,让各类鸟类、水禽等随意驻足;架空的栈桥下留有小动物栖居的安乐窝,体现人与自然的和谐共处。

——生态走廊及其过渡段的景观布局趋于自然。向南向西更偏重生态和野趣,与生态源的氛围相协调;往北往东,现代韵味则逐渐加强,与新江湾城公园的风格自然衔接,从而将江边湿地、中心绿地等串联起来,形成和谐统一的整体。

责任编辑:ahaoxie

网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |

您的评论

内容搜索

推荐文章

绿色生活