-

中国首台秸秆制油产业化装置问世

[内容预览]

| 2008/3/12 13:13:05中国自主研发的“YNP-1000A生物质热解液化装置”日前通过专家鉴定,标志着中国首台秸秆制油产业化装置问世。 安徽省产品质量监督检验所检测表明,这套装置可年产生物油约10000吨,热值为16MJ/KG,产油率高达51.9%以上,不仅能实现能源自给,还能提供多余的电力。目前已有一台投向市场。 生物质制取液体燃料研究领域的国际竞争非常激烈,目前只有荷兰和加拿大两国达到产业化水平。[阅读全文]

-

废气的特征与治理

[内容预览]

| 2008/3/12 11:06:04关注环境就是要关注土壤、水、空气。尤其要关注工业臭气的排放、废水处理、造纸业、垃圾场以及其它臭气源。臭气是一种能被人类的嗅觉器官感觉到的化学气态物质,臭气通常被人类认为是具有攻击性和杀伤性的物质。Ø 臭气的产生及其特征气味产生于嗅觉器官的感觉,所谓的气味既是闻到的一种感觉,具有产生特殊气味特性的物质[阅读全文]

-

西南5省份气象部门联合研究今年冰雪极端天气成因

[内容预览]

| 2008/3/10 8:47:40中国南方地区今年发生历史罕见低温雨雪冰冻天气的成因是什么?西南地区尤其是青藏高原对这次极端天气过程有多大的影响?哪些异常变化征兆可以为今后灾害天气预报提供科学依据? 成都区域气象中心组织、西南区域气象研究业务机构参与的一项研究计划,将对今年西南地区低温雨雪冰冻极端天气气候的事实、过程和成因进行分析,围绕[阅读全文]

-

青海省一项国家“十五”重点科技攻关课题通过鉴定

[内容预览]

| 2008/3/9 14:21:59本站讯(通讯员 霍列东)3月6日,由青海省水利水电科研所、北京林业大学、中科院地理所、日本JCK朱式会社、青海草原总站等单位共同承担的,国家十五重点科技攻关项目防沙治沙关键技术研究与开发示范区课题--柴达木盆地农田与草地退化植被恢复技术及示范(都兰)研究取得重大成果,通过了青海省科技厅组织的省内外专家鉴定。 柴达木盆地式青藏高原北部边缘的一个巨大山间盆地,地处青海省的西北部。今年来,由于自然因素[阅读全文]

-

我国用于气候灾害的移动式监测系统首次投入沙尘暴观测

[内容预览]

| 2008/3/7 11:54:45由兰州大学研制的“气候灾害移动监测系统”于今年2月25日首次投放到甘肃省景泰县兰州大学农场附近进行沙尘暴的观测,并成功监测到2月29日的沙尘天气过程。该系统是目前我国第一套专门用于气候灾害,特别是干旱、沙尘等灾害的移动式监测系统。 据了解,这套装有国际先进仪器的监测系统由微脉冲激光雷达、多波段太阳光度计、大气成分监测仪及自动气象站等设备组成,数据全部实现自动接收和处理,是目前我国第一套专[阅读全文]

-

上海以十大工程推动技术节能

[内容预览]

| 2008/3/6 11:17:28本报讯 2007年,上海市节能减排工作取得积极进展,市、区联动的工作推进机制已初步形成。淘汰劣势企业、劣势产品和落后工艺600个,建立年耗标煤5万吨以上重点用能单位月报表制度,全市采用合同能源管理节能的项目近200个。为全市节能减排任务的完成打下了坚实的基础。2008年市经委将按照上海市委、市政府的统一部署,继续保持工业节能降耗工作推进的良好势头。 实施“二个考核”。即上海市经委实施对各区(县)[阅读全文]

-

广东建海洋地震监测网络 可提前1小时预报海啸

[内容预览]

| 2008/3/5 17:19:553月4日,第三届粤港澳地区地震科技研讨会在广州举行。会上,广东省地震局局长黄剑涛在接受新快报记者采访时透露,目前广东正着手建立海洋地震监测网络,预计3年后可建成,建成后可在海啸发生前一个多小时进行预报。 “海啸的发生是没有任何征兆的,越大的海啸,海面可能越平静。”黄剑涛表示,海啸是由地震引起的,但一般只有超过7级以上的地震才会引起海啸,这样强度的地震陆地上很少见,但在海洋里却经常发生。他[阅读全文]

-

低温雨雪灾害促使凝练重大科学问题

[内容预览]

| 2008/3/3 8:41:15“这次大风雪是否是全球气候格局变化的前奏?”“雪融化渗入土壤后,会对长期气候有持续且滞后的影响,这种影响的走势将如何?”在日前中国气象学会召开的2008年低温雨雪冰冻灾害专家座谈会上,国家气候中心丁一汇院士转达了我国气象学泰斗叶笃正院士对这次重大气象灾害科学研究的关注。与会专家认为,我国科学界应该针对这次低温冰冻雨雪灾害,凝练出一些与此相关的重大科学问题加以研究,并加强在全球气候变化的大背景下,极[阅读全文]

-

中国人民大学发布中国创新指数研究报告

[内容预览]

| 2008/3/2 23:09:292月29日,中国创新指数学术研讨会(2007)在中国人民大学明德楼会议室举行。会上发布了中国创新指数研究报告(2007)包括2001-2007中国31省市区创新指数和2003-2007中国制造业产业创新指数,以及中国、印度、俄罗斯、巴西等金砖国家创新指数的国际比较。 2007年省市区创新综合指数表明,沪、京、苏、粤的第一梯队仍然保持强势区域的领先发展水平。津、鲁、浙、辽、鄂、陕、川、闽的[阅读全文]

-

全球气候变化可能导致一些物种灭绝

[内容预览]

| 2008/3/2 22:50:47中国科学院植物研究所所长研究员马克平等在近日出版的《2008科学发展报告》上发表文章,提醒全球变化可能导致一些物种灭绝。 文章指出,由温室效应导致的全球气候变暖将带来全球和区域的水热条件变化,温度上升使物种向高海拔、高纬度地区迁移,沿高海拔迁移的物种向上移动退到山顶时,只能在当地灭绝;沿高纬度方向迁移的物[阅读全文]

-

北京将开展森林碳汇研究与试验应对气候变暖

[内容预览]

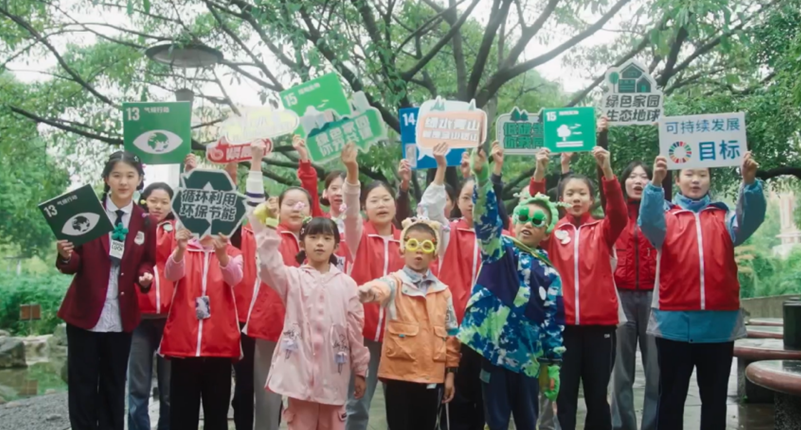

| 2008/3/2 1:21:40新华网北京3月1日电(记者 刘浦泉)“生态科普暨森林碳汇”宣传活动1日在北京启动。北京市将借鉴国际经验,开展森林碳汇基础理论技术研究,建立增汇调控试验示范区,积极应对和减缓气候变暖。 碳汇是从大气中消除二氧化碳的过程、活动或机制。当前,全球气候变暖已受到国际社会的高度关注。联合国环境计划署号召全球行动起来,保护环境,植树造林,增加碳汇,减缓气候变暖。 作为发展中国家,中国政府高度重视应对气候变[阅读全文]

-

《自然》:全球气候突变“千年等一回”

[内容预览]

| 2008/2/29 14:26:07从冷到暖,再从暖到冷,地球气候的变化,真如我们一直以为的那样温吞吞、循序渐进地改变么?最新研究表明,过去的二十多万年中,老天爷也会经常“喜怒无常”,这种冷暖干湿的气候突变事件1000年左右就会发生一次。 2月28日出版的《自然》(Nature)杂志刊登了南京师范大学地理科学学院汪永进教授率领的研究组的论文,他们对采集于湖北神农架洞穴内11支不同时期形成的石笋进行精确铀钍同位素测年。研究后[阅读全文]

-

上海建立咸潮入侵动态监测体系

[内容预览]

| 2008/2/28 8:30:46为了有效防止和减少长江口咸潮入侵灾害对上海的影响,国家海洋局东海分局启动了海洋公益性行业科研专项《长江口咸潮入侵业务化监测、预报系统研究及示范应用》研究,旨在建立及时、有效的咸潮入侵监测及预报系统,形成由动态监测断面、固定监测站位与浮标站点互相补充的动态监测体系。 咸潮入侵是发生在内陆淡水河流与盐水交界地域的特有[阅读全文]

-

中英合作项目“气候变化对水资源影响”完成专家评议

[内容预览]

| 2008/2/27 13:25:11“现行水工程和水资源规划管理,比较少考虑气候变化的影响,目前所面临的挑战性问题正是缺少气候变化适应性评估工具。此次南方雨雪冰冻灾害在一定程度上可以印证,加强适应性管理,趋利避害,是我们唯一的选择。”加强适应性管理是唯一选择 “此次南方雨雪冰冻灾害在一定程度上可以印证这一点,我们课题组总结认为,气候变化的潜在负面影响包括:直接威胁,如极端天气和气候事件导致基础设施的破坏等;间接威胁,如对人[阅读全文]

-

中韩联合勘察黄海项目在青启动

[内容预览]

| 2008/2/27 13:24:07日前,由全球环境基金(GEF)资助、联合国开发计划署(UNDP)实施的“减轻黄海大海洋生态系环境压力项目”调查航次在青岛正式启动。调查由中韩两方参加,国家海洋局第一海洋研究所教授朱明远为中方首席科学家。 该合作航次的主要目的是通过对黄海海域(近岸除外)水文、化学、生物要素的调查,了解该海区生态系统的现状,为制定战略行动计划提供技术支撑,同时针对黄海存在的问题,确定应采取的恢复生态系统健康[阅读全文]

-

丹麦将和重庆合作开发第二代生物能 减少车尾气

[内容预览]

| 2008/2/27 6:47:56本报讯 (记者 周睿 实习生 沈江)“当我还是小男孩时,我不能到江边和海边游泳,因为水被污染了,我家外面的小河很浑浊。”昨天,45岁的丹麦驻华大使叶普表示,作为全球最早注重环保的欧洲国家,未来五年,丹麦将在风力发电、污染控制、生物能利用等方面与重庆合作,他相信重庆的小男孩也可自由地在江河边游泳。 据叶普介绍,目前,丹麦使用的可再生能源已占到能源消费的15%。未来五年,丹麦将在第二代生[阅读全文]

-

中国山地科学发展战略研讨会综述

[内容预览]

| 2008/2/26 16:38:57泥石流冲毁铁路。 泥石流灾后铁路抢修。 成都山地所负责的新疆天池景区高山生态湿地公园项目虚拟图。 哪些山地研究的问题属于必须“有所为”?中国应该如何开展山地研究?今年1月17日~18日,中国山地科学发展战略研讨会在成都举行。和以往的学术研讨会不同的是,这次会议不是围绕某个具体问题展开,专家也不是简单作一下学术报告,而是围绕着一些看似简单的问题展开了热烈讨论:山地科学研[阅读全文]

-

“碧水”之源 ——记膜生物反应器污水处理技术

[内容预览]

| 2008/2/25 16:00:37科技改变生活?不是空话。 沿着潮白河大道,欣赏沿河水景观,如今渐成密云百姓的生活习惯。而在此之前,这里却只有一条半干涸的臭水河。完成“前世今生”的转变,多亏了北京碧水源科技股份有限公司的膜生物反应器污水处理技术。 2006年3月,北京密云再生水厂建成并投入使用。应用膜生物反应器污水处理技术,成为目前世界上同类工艺中最大规模的再生水厂。每天不仅可为密云处理4.5万吨的污水,还带来4.5万吨高品质[阅读全文]

-

发展核电应消除“恐核”观念

[内容预览]

| 2008/2/25 8:29:22编者按 以2007年11月《核电中长期发展规划(2005—2020)》(以下简称《规划》)的颁布实施为标志,我国进入了核电建设与发展的新时代。然而,核电建设与发展的民意基础却没有与核电新时代一起到来。过去散发的与核能有关的信息多与灾难、死亡和破坏性有关,引起公众的普遍担忧甚至恐惧,导致批评与阻止核电建设的舆论在公共领域不绝于耳,从而使我国核电的进一步建设与发展受到一定程度的制约。这种“恐核”思想亟[阅读全文]

-

本草物质组计划能否揭开中药神秘面纱?

[内容预览]

| 2008/2/24 11:37:56今年2月份出版的国际权威刊物《科学》杂志,以《揭开中药的神秘面纱》为题,关注中国准备启动的“本草物质组计划”(简称计划)。据悉,目前计划已结束第一轮论证,今年5月进行第二轮论证。 这项有关中药的研究为什么在论证阶段就引起了国际学术界的如此重视呢? 科技部负责中医药项目管理的调研员邹健强认为,在西方人看来,通过实施这个计划,系统、全面地做好这项研究,就有可能“揭开中药的神秘面纱”。但他同时强[阅读全文]

内容搜索

推荐文章