-

北林大成立生物质能源产业技术研究院

[内容预览]

| 2012/1/10 17:18:32日前,北京林业大学与中国留学人才发展基金会国际交流和管理中心签署协议,共同组建生物质能源产业技术研究院。新建立的研究院,将带动我国生物质林木资源培育学科的建设、培养高端专业人才、创建产学研用的新模式。 生物质能源的研究和利用是人类可持续发展的必由之路。林木生物质资源研究是能源研究中的新兴领域。据悉,新建立的研究院是北林大科技园区的入驻机构之一,将筹建国际交流合作、非粮生物质能源重点实验室[阅读全文]

-

中国成功发射首颗高精度立体测绘卫星

[内容预览]

| 2012/1/9 16:56:58北京时间1月9日11时17分,中国首颗高精度民用立体测绘卫星“资源三号”,在太原卫星发射中心由“长征四号乙”运载火箭成功发射升空。同时,中国本次航天发射还搭载发射了一颗卢森堡小卫星。 “长征四号乙”运载火箭点火起飞约12分钟后,西安卫星测控中心传来的数据表明,“资源三号”卫星与火箭分离,卫星成功进入高度[阅读全文]

-

中科院院士焦念志提出海洋碳汇新思路

[内容预览]

| 2012/1/9 15:19:41海洋本身就是一个巨大的碳库,碳汇潜力巨大。 作为二氧化碳排放大国,我国的减排压力巨大;作为发展中国家,我们又有发展经济的需求,不可能一味无限度硬性减排。面对这种形势,就必须设法增加二氧化碳的吸收和储藏(碳汇),即“增汇”。当前,我国陆地碳汇研究已颇有建树,陆地增汇也已纳入有关规划,但对海洋碳汇仍然了解甚少。事实上,我国海洋国土辽阔,而海洋本身就是一个巨大的碳库,碳汇潜力巨大。 据了解,目前已知[阅读全文]

-

生物质复合燃料技术研发成功 污泥、秸秆变型煤

[内容预览]

| 2012/1/5 10:37:56记者从内蒙古自治区扎兰屯市环保局获悉,当地成功用污泥、秸秆、煤化剂等生产环保型煤的生物质复合燃料技术,并投入到实际生产。 经过几年的潜心研发,呼伦贝尔奥华高能物理研究所通过污泥、秸秆、煤化剂等生产环保型煤,形成了一系列生物质复合燃料的生成技术,并已取得国家专利。此项技术是模拟天然煤炭的生成原理,利用各类生物质资源加工成燃料—型煤。燃料的加工过程中在固硫、减排、提高热值等方面针对不同类型的生物质资[阅读全文]

-

武汉植物园在滇池自然生态修复研究中取得新进展

[内容预览]

| 2012/1/5 9:13:50滇池是一个典型的大型富营养化高原浅水湖泊,沉水植被衰退消亡严重。在外源截污减排、入湖河流整治、水华污染削减等综合治理措施实施的基础上,开展适合高原重污染湖泊的生态修复途径与关键技术研究,可以为湖泊生态修复工程提供指导和依据。 中科院武汉植物园湿地生态学科组博士研究生鲁静在刘贵华研究员指导下,通过对滇池沉水植被与种子库的系统调查,以及对滇池过去50年来沉水植物与水环境演变趋势的综合分析,归纳了滇池[阅读全文]

-

中国环境科学学会环境风险专业委员会在京成立

[内容预览]

| 2012/1/5 8:24:02中国环境科学学会环境风险专业委员会2011年12月25日在京成立。委员会决定,2012年将在环境健康风险、污染事故应急风险、痕量污染物风险及环境生态风险研究和控制方面进行学术交流、科研工作等。 环保部科技标准司副巡视员胥树凡说,我国目前仍处于环境事件高发期,环境健康风险较高。专业委员会应认真研究环境风险概念、构成要素和技术体系等,为国家环境风险管理决策提供科技支撑等。 中国工程[阅读全文]

-

我国完成日本核泄漏第二次海洋监测

[内容预览]

| 2012/1/5 8:20:19由国家海洋局组织开展的西太平洋海洋环境放射性监测第二航次任务圆满完成,30余名监测队员乘坐“向阳红09号”监测船近日归来。 这是我国再次在西太平洋公共水域实施的放射性监测工作,在第一次监测的基础上,此次继续深入掌握日本福岛核泄漏事故对西太平洋及我国海洋环境的影响,构建西太平洋海洋环境监测预警体系。 国家海洋局海洋环境保护司副司长陈力群介绍说,本航次历时一个月,航程约6100海里[阅读全文]

-

中国应对气候变化立法研究项目中期报告会在京召开

[内容预览]

| 2012/1/5 7:42:422011年12月15日,中国应对气候变化立法研究项目中期报告会在北京唐拉雅秀酒店成功举行。国家发展改革委应对气候变化司司长苏伟同志出席会议并致辞。 苏伟司长在讲话中阐述了做好应对气候变化立法工作的重要意义,充分肯定了在课题组的努力下项目研究所取得的阶段性成果,强调气候变化问题是一个涵盖多方面内容的综合性问题,研究要贴近中国国情,考虑实际立法的需求,注重研究重大问题,期待课题组及时完成研究任务,提[阅读全文]

-

“三定栽培”使超级杂交稻产量再创新高

[内容预览]

| 2012/1/4 16:17:37新华社北京1月3日电(记者余晓洁)湖南农业大学邹应斌等提出的一种新的水稻栽培管理技术——因地定产、依产定苗、测苗定氮“三定栽培”技术,经多点试验证明,这项新技术能使传统栽培的早稻和晚稻分别增产11.68%、7.41%。 记者从日前举行的中国科协科技期刊与新闻媒体见面会上了解到,由邹应斌教授和蒋鹏博士等完成[阅读全文]

-

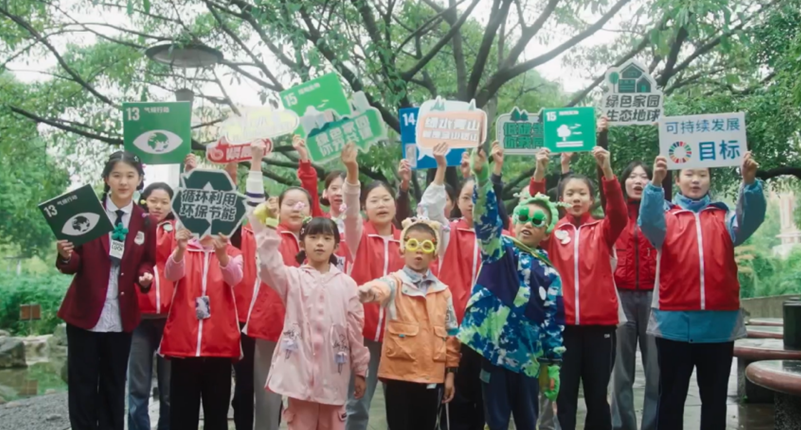

中国生态学学会科普工作取得显著成效

[内容预览]

| 2012/1/4 13:57:032011年中国生态学学会深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)》精神,积极开展生态学科学普及工作,努力为提升全民科学素质做贡献。先后申报并承担了中国科协全国学会科普资源包项目、繁荣科普创作资助计划项目、科普发展对策类—研究生科普研究能力提升项目,开展了全国科技活动周活动,围绕国际旅游日、海洋日/海洋宣传日、世界湿地日、爱鸟周等举办了校园科普展;海滩清洁;湿地、爱鸟[阅读全文]

-

中国应用地面监测系统研究全球变化中南极状况

[内容预览]

| 2011/12/31 16:41:21经过倾斜度超过30度的“俄罗斯大坡”、积雪溶化后水塘、碎石遍地的山石路、冰雪覆盖的南极冰盖,与一大堆工具、设备,以及梯子、纸箱等一起挤在雪地车的后备箱里,经过2个多小时的左摇右晃的颠簸,北京师范大学全球变化与地球系统科学研究院的惠凤鸣用全球卫星定位系统(GPS)找到了中国第27次南极考察队员在南极内陆冰盖安装的两架“极端环境无线传感器网络观测平台”。[阅读全文]

-

中国“从岩层寻找天然气”科研计划在广州启动

[内容预览]

| 2011/12/31 8:55:02记者从中科院广州地球化学研究所获悉,由该所牵头承担的一项“从岩层寻找天然气”的国家重大基础研究计划(973计划)日前在广州启动。 据该项目首席科学家、中科院广州地球化学研究所研究员肖贤明介绍,随着世界能源消费的不断攀升,包括页岩气在内的非常规能源越来越受到重视。美国和加拿大等国已实现页岩气商业性开发,并将其广泛应用于燃气化工、汽车燃料等方面。 肖贤明说,据体积法估算结果,中国页岩气资源量与美国[阅读全文]

-

黄河三角洲国土防护与生态修复技术研究项目通过鉴定

[内容预览]

| 2011/12/30 13:56:06中广网济南12月30日消息(记者桂园)“黄河三角洲国土防护与生态修复技术研究”项目昨天(29日)在济南通过鉴定。与会专家一致认为,项目研究成果达到了国际领先水平。 该项目是“黄河口治理与黄河三角洲开发系列研究”中的第三个科技攻关项目,是山东省“十一五”科技攻关项目,主要是研究黄河口长期稳定后,黄河三角洲生态演进、国土淤蚀、环境变迁、海岸防护及为适应黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区发[阅读全文]

-

第二届洞庭湖气候中心业务工作会议召开

[内容预览]

| 2011/12/30 8:14:2212月26日,第二届洞庭湖气候中心业务工作会议召开,来自湖南省气象局、中科院亚热带农业生态研究所、湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局及湖南省常德市气象局、益阳市气象局、岳阳市气象局和湖北省荆州市气象局的40余位领导和专家出席了会议。 会上,介绍了2011年洞庭湖气候中心工作情况、湖南东洞庭湖国家级自然保护区情况和2011年洞庭湖气候影响评价,并开展了洞庭湖区2011/2012年冬季、年度气候趋势[阅读全文]

-

基于GIS的西双版纳水稻农业气候区划编制完成

[内容预览]

| 2011/12/30 8:04:34近日,基于GIS的西双版纳水稻农业气候区划编制完成,并正式投入业务应用, 标志着云南省西双版纳州精细化气象为农服务建设迈出新步伐。 西双版纳水稻农业气候区划利用景洪市、勐海县及勐腊县1960 -2010年共50年的气温、降水、光照等资料,并结合近年来在各县(市)建设的100余个区域自动气象站的气温及降水资料,通过运用ArcGIS中的各类地理信息分析工具对资料进行分析, 模拟建立一个以1公里为精度[阅读全文]

-

“气候变暖对西北旱作农业气象灾害的影响及其应对技术对策研究”

[内容预览]

| 2011/12/30 8:02:05近日,青海省气象科研所公益性行业专项“气候变暖对西北旱作农业气象灾害的影响及其应对技术对策研究”通过专家验收。 该项目通过综合研究西北旱作农业对气候变暖的响应特征和规律,旨在建立旱作区主要作物生长模型,开发旱作农业适应气候变暖的对策技术,建立旱作农业应对气候变暖的预警、应对技术服务系统。该项目的实施将为该区旱作农业应对气候变暖提供科学依据,达到趋利避害、减轻损失、提高收益的目标。 科研人员通过[阅读全文]

-

海南发现新型野生稻 专家称其研究改良价值极大

[内容预览]

| 2011/12/29 20:02:26记者从中国热带农业科学院获悉,该院野生稻研究专家近日在海口郊区的一片野生稻田中发现一种新类型的野生稻,生长优势很强,经过改良将极具高产的潜力。 据热科院热带超级稻研究中心主任尹明介绍,新发现的野生稻株生长高度达到1.6米,稻穗长达15厘米,并且稻秆比普通水稻粗一倍以上。发现野生稻的稻田位于海口市绕城高速附近,长期积水,水深达到1尺左右,野生稻在这种环境中还能生长,说明它的抗病抗疫能力和耐水性都非[阅读全文]

-

北斗卫星导航系统试运行 预计2020年覆盖全球

[内容预览]

| 2011/12/28 8:33:26继载人航天工程、探月工程之后,中国航天事业再获突破性进展。昨天,中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其在国务院新闻办发布会上宣布,我国自主卫星导航系统北斗系统开始试运行,向中国及周边地区提供连续的导航定位和授时服务。到明年底,北斗系统将提供正式运行服务,形成覆盖亚太大部分地区的服务能力。预计到2020年,北斗导航系统将覆盖全球。 明年再发[阅读全文]

-

中国国家海洋局成立海洋减灾中心

[内容预览]

| 2011/12/28 7:46:57新华网北京12月27日电(记者罗沙)记者27日从中国国家海洋局获悉,国家海洋局海洋减灾中心27日在北京正式成立,将为中国海洋防灾减灾工作提供更加有力的技术支撑。 国家海洋局局长刘赐贵在海洋减灾中心揭牌仪式上表示,海洋减灾中心的成立不仅为中国的海洋防灾减灾工作提供了更加有力的技术支撑,也为全国海洋系统贯彻落[阅读全文]

-

中国研制大型臭氧发生器 助力“十二五”节能减排

[内容预览]

| 2011/12/26 16:15:29中国住房和城乡建设部、福建新大陆科技集团25日在福州宣布,成功研制具有完全自主知识产权的大型环保装备高科技成果——130KG大型臭氧发生器。新大陆成为中国首家、全球第三家能够独立研制此设备的企业。 大型臭氧发生器是实现大气和水环境保护的关键环保装备,主要应用于生活饮用水深度处理、各类难降解工业污水处理、大气防污脱硫脱硝处理,以及印染、造纸、化工等行业的大型环保治理工程,是中国实现“十二五”环境保[阅读全文]

内容搜索

推荐文章